新人介護職と利用者とのコミュニケーション〜おすすめの話題、避けたい話題、経験談

介護施設に入職すると、「利用者さんとコミュニケーションをとって」とまず言われます。基本中の基本でありながら、難儀するものです。

新人でもなんとかなるコミュニケーションの取り方・話題の探し方を、通所施設勤務の経験からまとめておきます。

「コミュニケーションをとる」とはどういうことか

「コミュニケーション」とは、一般にはお互いの考えや気持ちを伝え合う、意思の疎通を意味します。

言葉によるバーバルコミュニケーションだけでなく、身振り手振りや表情などの非言語的な表現、ノンバーバルコミュニケーションも当然に含まれます。人間関係の構築や、意思疎通、情報共有に欠かせないものです。

コミュニケーションが円滑に行われると、人間関係が深まり、協力しやすくなり、誤解やすれ違いを減らすことができます。日常生活はもちろん、仕事や学習など、あらゆる場面において重要なスキルと言えるでしょう。

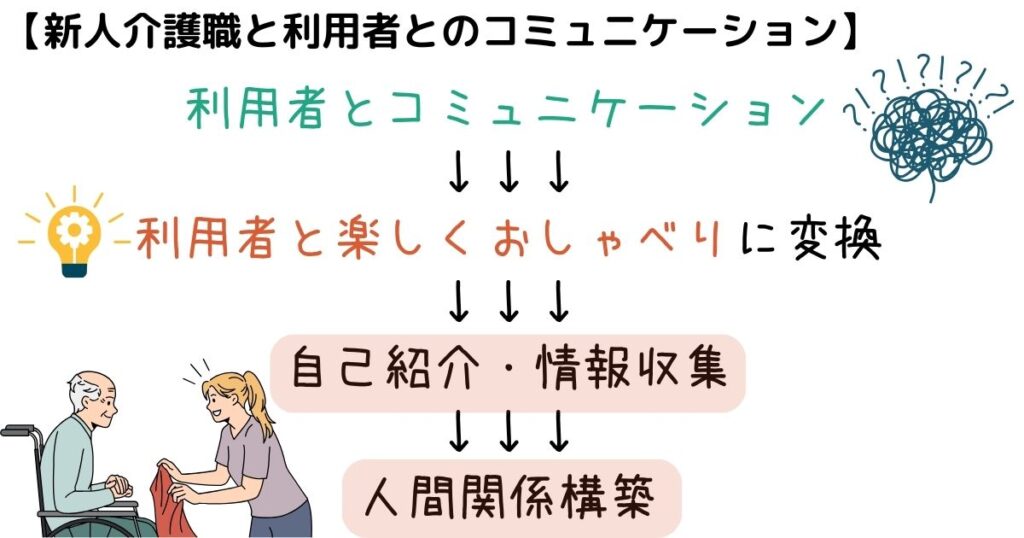

介護現場での「利用者とコミュニケーション」は楽しいおしゃべりから

介護の現場でも、新人であれ、転職組であれ、まずはとにかく「利用者とのコミュニケーションをとる」ことを指示されます。

ただ、コミュニケーションを取るための具体的な話題/方法は教えてもらえませんし、利用者個々人の情報などもほぼない状態で放置されます。

つまり、「利用者とコミュニケーションをとって」は、それ以上でもそれ以下でもない、なんの解決にも、なんの応援にも、なんのヒントにもならない言葉でしかないのが現実です。

コミュニケーションは”おしゃべりレベル”と考える

私見ではありますが、介護現場で最初に言われる「利用者とコミュニケーションをとって」は、世間一般でいうコミュニケーションほどのレベルを要求されてはいません。小さな子どもでもわかるレベルで言い換えをすると、「利用者とおしゃべりしてきて」になります。

つまり、介護現場で新人職員に要求されるのは、おしゃべりを通して:

- 自己紹介:利用者に自分の存在を知ってもらう

- 情報収集:利用者の顔をと名前、特徴などを覚える

- 人間関係構築:気軽に声をかけてもらえる存在になる

コミュニケーションの真髄である「意思の疎通」はその後の話です。

なにはともあれ、「自己紹介」

新人職員は、ある日突然やってきた顔も名前も知らない人です。利用者に顔を知ってもらい、存在を認めてもらうことは、利用者にとっても安心に繋がります。

「あんた誰?」「見たことのない人」から「この人知ってる、名前は忘れたけど」の関係になるのがファーストステップです。

おしゃべりから相手の「情報収集」

利用者とおしゃべりすることで、利用者がどんな人なのかの情報収集をすることができます。

まさに「百聞は一見にしかず」。

おしゃべりをすることで、目の前にいる相手の情報収集ができます。顔、名前はもちろん、話すスピードや声の力、耳の聞こえ方、言語能力、記憶力、運動機能など、得られる情報量は莫大です。

おしゃべり中にも、「◯◯さんは、、」など、相手のお名前を何度か読んでみると、顔と名前を一致させやすくなります。日常生活だとウザ感がありますが、介護施設では気にするほどのことではありません。

おしゃべりから始まる「人間関係の構築」

「あんた誰?」「見たことのない人」が、「最近ここで会う人、名前は忘れたけど」のレベルになって、やっと人間関係の構築が始まります。

挨拶をする時に相手の名前も呼ぶ、1日に何度か話しかけるなどをしていると、利用者の記憶力にもよるとはいえ、存在を認めてもらえるようになります。

用事がある時に声をかけてもらったり、「慣れてきたね」「大変だと思うけど頑張ってね」など言われたり、何か聞かれたり、、些細なことではありますが、話しかけても大丈夫な人になり始めます。

「慣れてきたね」は、実際には慣れていなくてもありがたく受け止めましょう。少なくても、「見たこともない知らない人」からは格上げされたと、好意的に受け止めてよさそうです。

おしゃべり中でも「見守り要員」

新人でも、作業や介助などを早々に任されることはありますが、忙しい時間帯や人が少ない時間帯などは「利用者とコミュニケーションとって」と放置される時間帯でもあります。

利用者とのコミュニケーションも大事ですが、全体へも目を配り、気を配り、見守りは必要です。

作業しながらの見守りよりも、ゆっくり利用者全体を観察できます。

考え方次第では、とてもありがたい時間なのです。

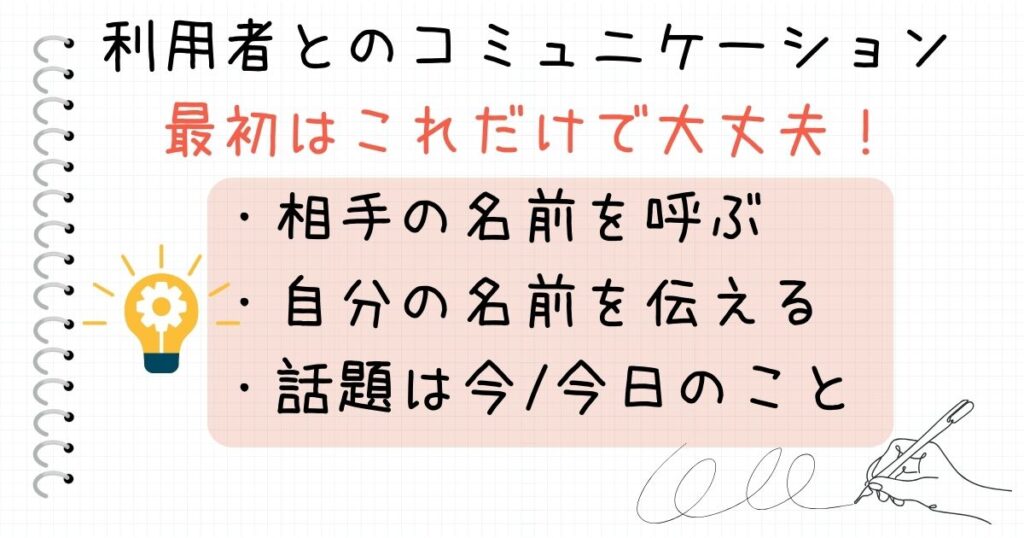

新人介護職 コミュニケーションが苦手でもなんとかなる方法や話題

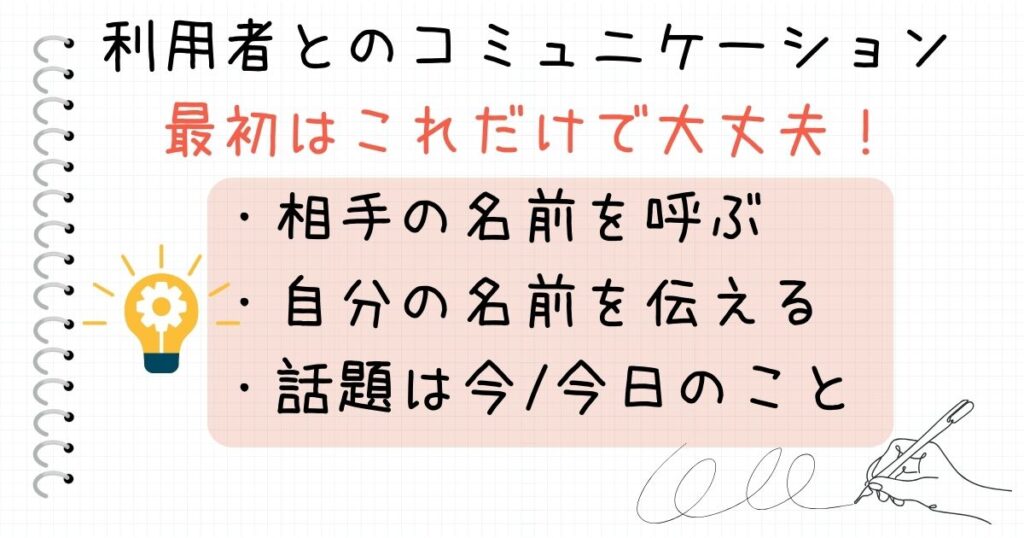

まずはこれだけで何とかなる、、という最低限のポイントをまとめおきます。慣れてきたら、話題は自然と増えていくので、大丈夫です。

相手の名前を呼ぶ

相手の名前を呼ぶことで、名前の確認もできますし、相手も自分が話しかけられていることがわかるので、スムーズに会話を始められます。

「はじめまして」のご挨拶の時だけでなく、その後も利用者に声をかけるたびに、相手のお名前を呼ぶというくらい、頻繁にお名前を呼んで話しかけます。

- 「〇〇さん、おはようございます/こんにちは」

- 「〇〇さん、いってらっしゃい/お帰りなさい」

- 「〇〇さん、お気をつけて」

私は、その日の座席表をメモ帳に書き写しています。

座席表で名前を確認。見守り中にも、メモ帳を見ながら、一人ブツブツひたすら覚え続けます。

日によって座席が変わることもあるので、お名前を覚えてからも、座席表をメモ帳に書き写しておくと便利です。

自己紹介は名前レベルで大丈夫

自分の自己紹介は名前レベルで大丈夫。

- 「はじめまして、△△です、よろしくお願いします」

入職後すぐであれば「今日/今週から入りました」「慣れていないのでいろいろ教えてくださいね」あたりも付け加えて自己紹介は終了です。

利用者は名前を忘れてしまうことも多いので、しばらくは「△△です、今日もよろしくお願いします」など、声をかけてみたりします。

名前は追々覚えていただくとしても、顔を覚えてもらい、存在を認めてもらい、「知っている顔」になることを目指します。

おしゃべりが好きな利用者の場合、自己紹介をすると何か質問されたり、言葉をかけてもらえます。そこから、会話は広がります。

話題にするのは「今」「今日」のこと

会話を安全に成立させやすいのが「今」あるいは「今日」のこと。

天気のこと、昼食のこと、入浴のこと、レクリエーションのこと、リハビリのことなど。

- 「◯◯はどうでしたか?」

- 「◯◯はどうですか?」

- 「◯◯は終わりましたか?」

など簡単なオープンクエスチョンやクローズドクエスチョンをします。

利用者がなにか答えてくだされば、そこから基本の「傾聴と共感」を始めることができます。

聞く力、共感力、質問力をフルで動員して、おしゃべりを弾ませます。

今や今日(さっき)のことであれば、双方話をしやすく、話も広げやすいです。

「ユマニチュード」よりも「カンフォータブル・ケア」

新人介護職が利用者とコミュニケーションをとり、人間関係を構築していく際には、「ユマニチュード」よりも「カンフォータブル・ケア」を意識的に取り入れていくことをオススメします。

カンフォータブル・ケアとは

カンフォータブル・ケアは認知症の方とかかわる際、心地よい刺激つまり「快刺激」を中心にかかわることで、認知症の方もその方のケアを行う方も共に苦悩する心理・行動の障害(イライラ、ソワソワ、怒りっぽい、拒否など)を緩和し、穏やかでイキイキとした生活を取り戻すために有効なケア技術です。

カンフォータブル・ケア普及協会

- いつも笑顔で対応する

- いつも敬語を使う

- 相手と目線を合わせる

- 相手に優しく触れる

- 相手をほめる

- 謝る態度を見せる

- 不快なことは素早く終わらせる

- 演じる要素をもち

- 気持に余裕をもつ

- 相手に興味関心を向ける

介護に関わらずコミュニケーションの基本とも言えますが、慌ただしい中にいたり、不慣れで緊張しているような場合には、忘れがちなことばかりです。

私は、メモ帳の最初のページにユマニチュードの4つの柱とカンフォータブル・ケアの10項目を書いています。出勤前や勤務時間の合間などに、何度も見返して意識するようにしています。

何度読んでも「あぁ、そうだった」と反省して、取り組み直してばかり。基本中の基本とはいえ、なかなかできないものです。

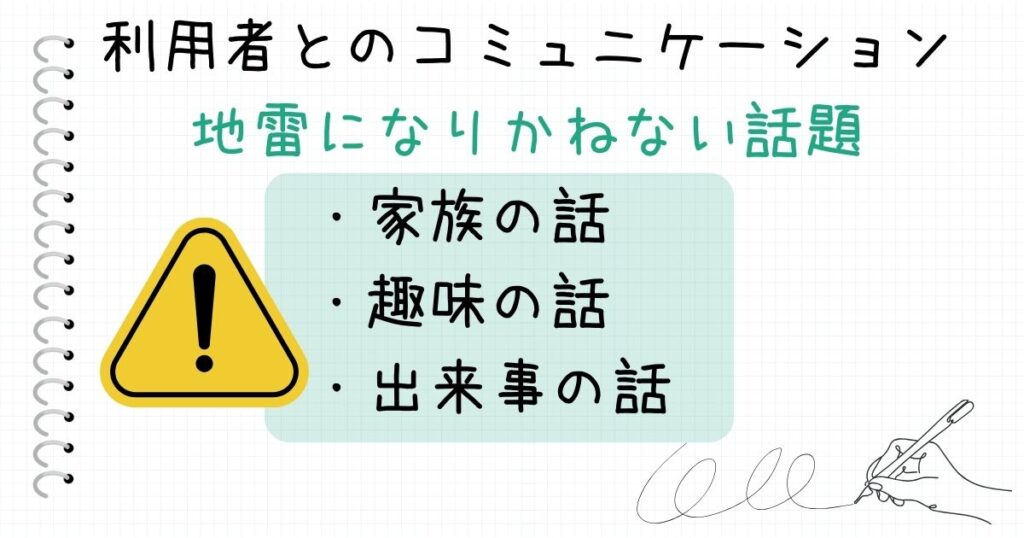

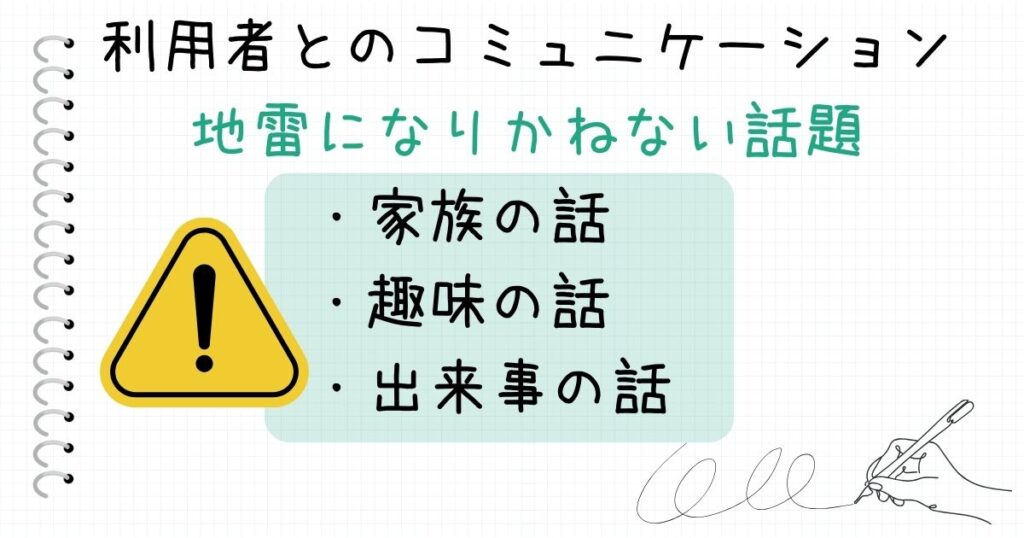

地雷になりかねない、実は避けるほうがいい話題

介護の情報サイトや介護職のブログなどで、話題の例でよく取り上げられているものの中には、地雷になりかねないものもあります。

介護記録/介護カルテやケアプラン(介護サービス計画書)などで、相手の情報を把握している場合には、話題にするとコミュニケーションが深まる可能性が高い、自分が押さえている情報が少ない場合には注意と覚悟が必要です。

家族の話

家族構成や子供、孫の話は、相手の家族環境が良好な場合には話が広がりやすい話題ですが、必ずしも「今」の家庭環境が利用者にとって良い状態とは限りません。寂しさや辛さを想起させることもあります。

- 夫/妻がいてもなんらかの理由で独居

- 夫/妻が亡くなって今は一人暮らし

- 子供はいるけれども一緒に暮らしていない

- 子供とはあまり連絡をとっていない

- 夫/妻はいても子供や孫がいない

- 結婚していない

午後には「退屈、早く帰りたい」を頻発するのに、帰る時間になると「帰っても一人で寂しい」と急に寂しさを感じる利用者もいます。

「◯◯が待っているので帰ります」と言い出したり、怒り出す利用者もいます。その方の配偶者は施設入居中。

認知症の方でも感情は残っています。あえて寂しさを思い出させたり、不要な刺激を与える話題は避ける方が無難です。

趣味の話

「ご趣味は何ですか?」と聞くと、楽しく話し始める方は少なくないでしょう。

相手が何に興味を持っているかも分かりますし、楽しく話してくだされば共感しやすく、質問をすることで話題も広がりやすくなります。

ただし、撃沈する可能性もあります。例えば:

- 今は趣味なんてない

- 体が動かない/頭がおかしくなったから何もできない

- 相手の趣味に関して知識不足すぎて話が噛み合わない

過去の思い出話になることもありますが、現在の自分全否定になる場合もあります。趣味の話をするのであれば、事前リサーチが必要です。

体も気持ちも元気な方の場合には、盛り上がる可能性がありますが、私は自分のコミュニケーションスキルに自信がないので、趣味の話に振ることはありません。

おしゃべりの中で出てきた言葉や、相手が読んでいる本/雑誌、持ち物や衣類などから話を広げる程度ですね。

出来事の話

最近の面白いこと、楽しいことなどを質問するのもありがちですが、こちらも同様に撃沈の可能性があります。例えば:

- 覚えていない

- 毎日同じ

- 楽しいことなどなにもない

「覚えていない」「体が動かない」「頭がおかしくなった」など反応から、「早くお迎えに来てほしい」の方向に進むこともあります。

最近の話よりも、昔の話の方が利用者が思い出しやすい可能性があります。季節のイベントや料理、食材など生活に近い話題であれば、「◯◯はどうでしたか?」など聞いてみると、話が広がることもあります。

***

「利用者とコミュニケーションをとってて」は、なかなか難儀な指示ではありますが、作業や介助をしないでゆっくり利用者とおしゃべりしながら見守りをする時間と考えると、なんだかありがたい時間に感じるようになると思います。