高齢者の尿臭・体臭がキツイ〜介護者が知っておきたいニオイの原因と簡単にできて即効性のある自己防衛策

介護でトイレ介助をしているときに、気になるニオイ。

パットが汚れているわけではないのに、入浴も着替えもしているのに、移乗や衣類の着脱で近くによると、どうしても気になってしまうことがあります。

排泄の失敗/失禁もないのに、高齢者から尿臭がする化学的理由や、介護者が不快な思いをしないための自己防衛策についてまとめておきます。

気温が上がると、より気になるようになりました。

相手を変えることはできませんので、自己防衛は大事です。

排泄の失敗・お漏らし/失禁ではないのに高齢者から「尿臭」がする理由

「高齢者」と言っても、個人差はかなり大きいのですが、入浴しても、着替えをしても、いつもなんだか尿臭のようなニオイがする方もいます。

トイレ介助で、移乗や衣類の着脱の介助をしていると、自分の顔が相手の下半身や便座に近づくため、より気になります。

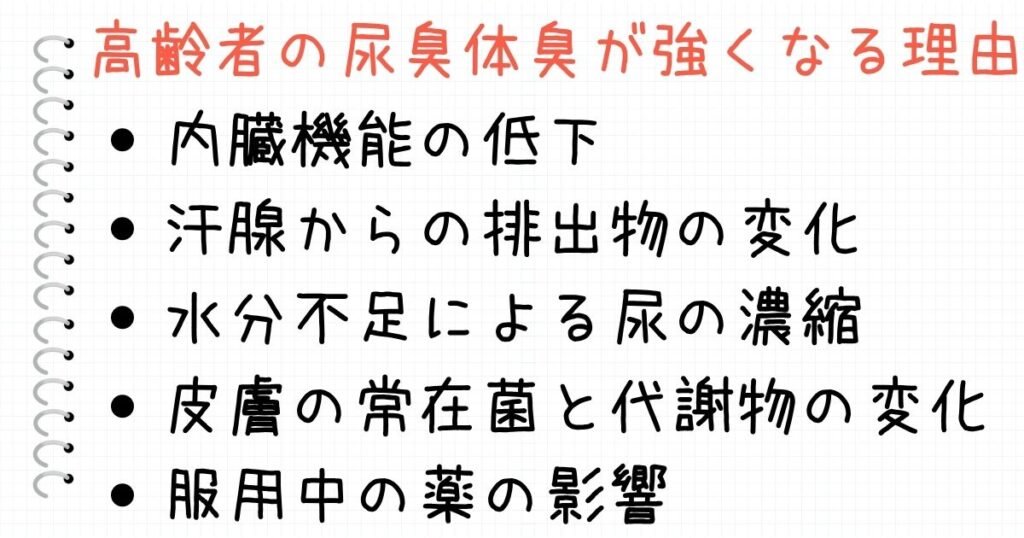

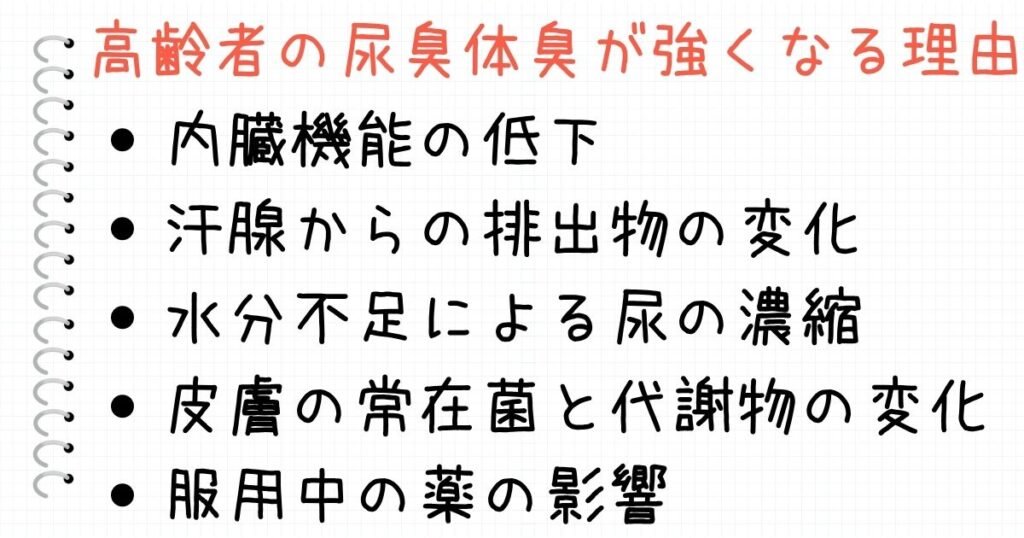

このニオイは、排泄の失敗だけでなく、加齢に伴う身体の変化が複合的に影響しています。

内臓機能(腎臓・肝臓)の低下

高齢者の内臓機能低下は体臭の変化に繋がることがあります。特に、肝臓や腎臓、胃腸などの機能低下は、体臭を強くしたり、特有の臭いを発生させたりする可能性があります。

体内の老廃物をろ過し、無毒化して体外へ排泄する重要な役割を担うのが、腎臓や肝臓です。

加齢とともにこれらの臓器の機能が低下すると、体内の老廃物が十分に処理・排泄されず、血液中に蓄積されやすくなります。

尿臭やアンモニア臭の主な原因であるアンモニアは、タンパク質が分解される過程で生じる老廃物の一つです。

腎臓や肝臓の機能低下で、アンモニアが適切に処理・排出されない場合に、汗や呼気に含まれるアンモニアの量が増え、それが不快なニオイや尿臭として感じられるようになります。

汗腺からの排出物の変化

汗は、体温調節のために出るものですが、その成分は年齢とともに変わります。

通常、体内の老廃物は、主に尿として腎臓から排泄されますが、加齢や体調によっては、アンモニアや尿素など、本来尿中に多く含まれるべき老廃物の一部が、汗として皮膚から排出されやすくなることがあります。

これにより、汗そのものや、汗と皮膚の常在菌の相互作用でアンモニア臭が強まることに繋がります。

脱水症状による尿の濃縮

水分不足も体臭に影響を与えることがあります。

高齢者は、喉の渇きを感じにくくなったり、トイレの回数を減らしたいという理由から、意識的にも無意識にも水分摂取を控える傾向があります。

- 体内の水分量が減少

- 水分が少ないと尿が濃縮され、体内のアンモニア濃度が高まりやすくなる

- 汗や呼気からもアンモニア臭が強くなる可能性

という悪循環が起こります。

皮膚の常在菌と代謝物の変化

私たちの皮膚には、健康を保つためのさまざまな常在菌が住んでいます。しかし、歳を重ねると、この皮膚のバリア機能が低下し、常在菌のバランスが変化しやすくなります。

これが、汗や皮脂、垢の分解にも影響を与えます。

加齢とともに皮膚の新陳代謝が遅くなり、汗や皮脂、古い角質(垢)などが皮膚表面に残りやすくなります。これらを皮膚の常在菌が分解する際に、アンモニアやその他の臭い成分を発生させることがあります。

特に、股間部、脇の下、乳房の下、足の指の間など、湿気がこもりやすく、皮膚が擦れやすい場所は、菌が繁殖しやすく、臭いが強くなりがちです。

入浴時に丁寧に洗っても、毛穴の奥や皮膚の溝に蓄積された物質が完全には除去されず、時間とともに分解され臭いを発することがあります。

まして、介護施設を利用される方であれば、入浴の回数が減ったり、体を洗うのにかける手間や時間も減りますので、臭いが残りやすくなります。

服用中の薬の影響

特定の薬剤も、体臭や汗の臭いを変化させる原因となることがあります。

利尿剤や一部の抗生物質、糖尿病の薬なども、服用している方の体質によっては体臭に影響を与えることが報告されています。

結局、高齢による体の変化ですから、入浴や着替えなどで解決できる問題ではないのです。

相手を変えようとしても、無駄な努力となります。

介護者がニオイで不快な思いをしないための「自己防衛」対策

高齢者の体臭は、ご本人が気にする以上に、介護をする方にとっては精神的な負担ともなります。

日々の入浴や着替えなど清潔を保持したところで、解決するものではないのですから、不快な思いをしないためには、介護者自身が自己防衛するのが手っ取り早く確実な方法です。

物理的対策:ニオイを遮断・軽減するアイテムの活用

自己防衛や施設の衛生管理のために、日常的に次のような対策は講じています。

- 使い捨て手袋・エプロンの着用

- マスクの着用

- 換気

- 空気清浄機や消臭剤の使用

- 清掃

衛生管理は極めて重要とはいえ、介助時のニオイ対策にはあまり効果がありません。

ありきたり、よく聞く話であっても、実際に効果的なのがマスクの活用。

施設によっては消臭剤の使用ができません。

設備上、換気能力にも限界があります。

マスクの活用は、自力でできる対策で、他者に不快感を与えるものでもなく、即効性があります。

マスクの内側にアロマオイルを垂らしたコットンやティシューを挟んでおいたり、肌刺激がなければマスクの内側に直接つけたりスプレーしておくのが便利です。

マスクにつける時には、食品添加物のアロマオイルを選ぶと安心です。

スプレータイプはそのまま使えて便利ですが、マスクにつけると刺激が強すぎるかもしれません。

その場合は、少量のアルコールにオイルを垂らしでよく混ぜ、水で薄めてから使います。

希釈して使う場合、お手頃価格なのがこちら↓

希釈すれば、マスクや地肌にもそのままスプレーできます。

清涼感があるので夏は最強。自分の制汗・消臭対策にも効果的です。

メーカーによって、多少香りが異なります。

我が家は、玄関や室内の消臭/芳香、虫除け、夏の入浴剤/シャンプーなどにも多用しているので、200ml瓶を愛用しています。20mlスプレー付きがお得です。

心理的対策:ニオイとの向き合い方

ニオイの不快感は、介護者の精神的な負担に直結します。心理的なアプローチ、セルフケアも大切にしましょう。

「仕方がない」と割り切る

加齢や疾患に伴う体臭は、誰にでも起こりうる自然現象であり、本人の努力で解決/解消するにも限界があります。

ご本人が悪いわけでもありませんし、不快感を感じる自分が悪いわけでもありません。「仕方がないもの」と割り切るのが賢明です。

リフレッシュする

勤務中であれば難しいこともありますが、リフレッシュする時間を設けることも必要です。

良い香りでリセットするのもオススメです。嗅覚は脳に直結しているので、気分転換にもストレス解消にも効果的です。

マスクや服にさっとスプレーできるように、小さなスプレーボトルを持ち歩いていると便利です。

自分の好きな香りであっても、甘すぎたり、複雑な香りだと、利用者が嫌がることもあります。

勤務中に使うのであれば、ミントや柑橘系などすっきりした香りがおすすめです。

香りを盛りすぎない

長時間ニオイのある環境にいると、嗅覚が麻痺する嗅覚疲労がおこります。嗅覚が鈍くなり、かえってニオイへのストレスが高まることもあります。

これは、不快なニオイだけでなく、好きな香りでも嗅覚が鈍くなりバカになります。

不快なニオイの後、好きな香りでリフレッシュすることは効果的ですが、その香りが強すぎたり、頻繁にし続けたりするのも問題です。

休憩時間や、ちょっとした移動がある時には、外の空気を吸ったり、ニオイのない場所で過ごすことも大切です。

高齢者本人のケアで「尿臭」を軽減するポイント

介護施設の利用者であれば、介護者ができることも限られてきますが、家族の介護であれば他にもできるケアもあります。

清潔保持の強化

清潔を保つことは、体臭ケアの基本です。

衣類や寝具の洗濯・消臭

高齢者本人の衣類や寝具は、こまめに洗濯し、必要に応じて酸素系漂白剤などで除菌・消臭などをします。可能であれば天日干しをすることで、紫外線による殺菌・消臭効果も期待できます。

香り強めの柔軟剤は、解決になりませんので、使わないほうがいいと思います。ニオイを消す・ごまかすどころか、より複雑なニオイになります。

丁寧な入浴・清拭

入浴回数を増やす、体を丁寧に洗う、こまめな清拭など。

特に、汗腺が多い脇の下、乳房の下、股の付け根、お腹のしわ、足の指の間など、皮膚が重なったり湿気がこもりやすい部分は、優しく洗いしっかり洗い流す、もしくは念入りに拭き、清潔に保つことが大切です。

入浴やシャワーの後は、タオルで水気をしっかり拭き取り、乾燥させることも大事です。

清拭に使え、おしりも拭ける、大人用の体拭きは常備しておくと便利です。介護だけでなく、災害時にも役立ちます。ノンアルコール、無着色。厚手で大きさもあるので安心↓

強すぎないラベンダーの香りもニオイ対策になります。

常温で冷たいと感じる場合には、電子レンジやタオルウォーマーで温められる体拭きもあります。大判タオルで個包装なので、無駄なく使えます。

隠部の清潔

尿臭の原因となりやすい陰部は、排泄後に優しく拭き取ることも大切です。

女性の場合は、陰部だけでなく腿の内側も軽く拭いておくほうがいいです。

ハビナースの「トイレに流せるおしりふき」は、最高に便利。トイレットペーパーよりもしっかり拭き取れ、肌触りも優しいのに、そのままトイレに流せます。↓

トイレにそのまま流せるって、本当に大事。

捨てる手間も省けますし、なにより流せないものを間違えて流してしまった!なんてトラブルも避けられます。

大判厚手タイプもあります。↓

排便の失敗が増えてきたら、厚手のものを常備しておくと安心です。

口腔ケア

口腔内の衛生状態は全身の健康や体臭にも影響を与えることがあります。

歯周病や舌苔(ぜったい)は口臭の原因となり、唾液の減少(口腔乾燥)も菌の繁殖を助けます。

毎食後の歯磨きや舌磨き、義歯の洗浄は大切です。

水分補給の強化

脱水症状の予防と体臭の軽減は密接に関わります。

高齢者は、喉の渇きを感じにくい、トイレが近くなるのを避けるなどの理由から水分摂取を控える傾向があります。

一度に大量に飲むのではなく、1時間ごとに湯呑半分程度の量でいいので、意識的に水分補給をすることが大切です。

水が飲めない/飲みたがらない場合には、麦茶などのノンカフェインのお茶がおすすめです。

苦味少なめなら、はくばくの「こども喜ぶ麦茶」がおすすめ。国産大麦使用。

苦味も香りも強めがお好みであれば、「釜炒り麦茶」がおすすめ。国産の六条大麦使用。

健康茶はいろいろありますが、飽きずにちょい飲みを続けられるのは、「麦茶」が一番な気がします。

換気の強化

居室やトイレだけでなく、家全体の換気も大切です。

1日数回窓を開ける、換気扇をつけっぱなしにする、空気清浄機を活用するなど、部屋にニオイがこもらないようにします。

食事内容の見直し

食事が体臭に影響を与えることもあります。

特に高タンパク質の食事に偏ると、体内でアンモニアが生成されやすくなり、体臭が強くなることがあります。野菜、果物、腸内環境を整える発酵食品(ヨーグルト、納豆など)なども、バランスよく摂取するのも大切です。

医療機関への相談

体臭や尿臭がキツイ場合には、かかりつけ医に相談するなど、医療機関を受診するといいでしょう。

ニオイを理解すれば、精神的負担は軽くなります

高齢者の尿臭や体臭は、介護者の多くが抱える共通の課題です。

ご本人の不潔さや介護不足が原因であることもありますが、加齢に伴う身体の自然な変化が複雑に絡み合って生じる現象であることを理解することが、まず第一歩です。

本人にはどうしようもない、周りができることにも限界があることがわかれば、イラっとしたり、不快に感じるよりも、「仕方がないこと」と割り切り、自己防衛対策に振り切ることができます。

私自身も介護の仕事をする前までは、不快に思ったり、疑問しか感じていませんでした。

今は「そういうもの」と割り切っているので、自分でできることに注力。

「仕事」ではありますが、赤の他人、しかも大人のお世話をすると言うことは、生きる上での学びが多いと日々感じています。