介護での食事介助①〜食介での大切なこと・ポイント、留意点、スプーンテクニックの基本、座る位置、姿勢、手順、新人職員経験談

椅子に座れる方、車椅子利用の方への、介護施設やご自宅での食事介助についてまとめておきます。

食事前の確認事項

食事介助を始める前に確認しておきたいこともあります。

メニュー(献立)確認

施設で食事介助が必要な方は、刻み食やミキサー食、流動食のようになっていることが多いかと思います。

特に、おかずがわかりにくくなりますので、メニュー(献立)や、使われている食材などを事前に確認しておくと安心です。配膳時には、他の方のトレイもよく見くとより安心です。

私の職場は通所ですが、その日の昼食のメニューが表示されているボードがある場所と、食事をとる部屋が異なります。

食事介助が自分の担当であることがわかった時には、もう献立を確認に行く余裕はありません…

同じテーブルの方の食事をこっそり見て確認したりするのですが、その方々も一口大や刻み食だと、あまり参考にならないことも。

また、献立を確認しておいても、刻み食を前に説明しようとすると、一瞬混乱し記憶が飛んでしまったことも。

これも、慣れが解決してくれるのかもしれませんが、意識して確認し記憶に留めるか、メモしておかないとダメですね…

排泄確認

食事介助が必要な方は、排泄介助も必要な場合が多いです。落ち着いて食事を楽しめるように、食事前の排泄確認は重要です。

私の職場では、午前中入浴があります。入浴前に排泄確認/排泄介助があるので、昼食前には、特に排泄確認等はありません。15時のおやつの時には、おやつ前に排泄介助があります。

入浴されない方は、排泄の確認のほか、体調の確認なども大切ですね。

衛生管理

利用者もですが、介助側も手を洗うなどの清潔にする必要があります。

昼食の準備前に手は洗いますが、食事介助直前にも再度手を洗う、あるいは手袋を装着します。

姿勢を安定させるために、エプロンをかける時に食事とは直接関係のないものに触れることもあります。

食事の準備が整ってから、最後に手を洗うのが理想です。

難しい場合には、手袋の装着が簡単です。

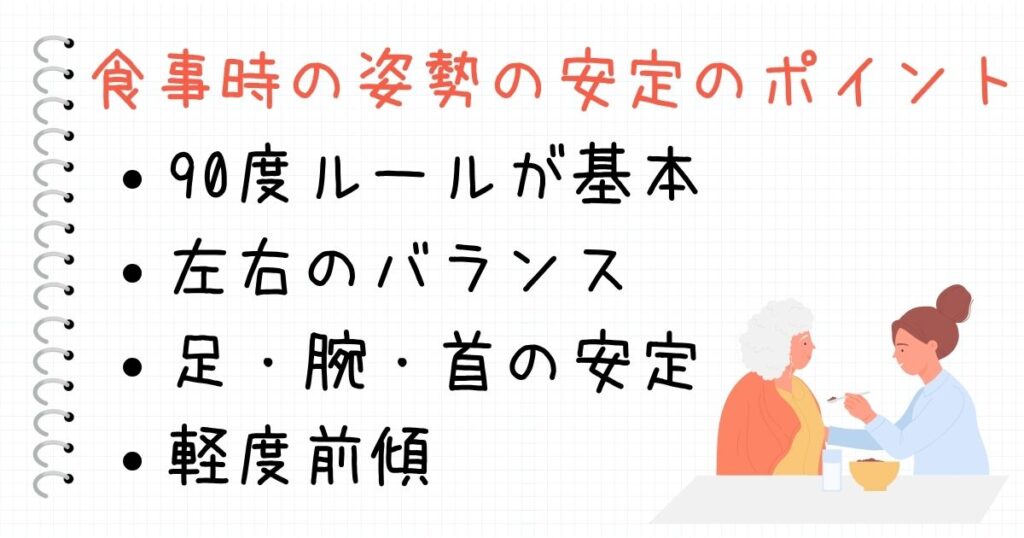

姿勢の安定

食事の時には、姿勢の安定は極めて大切です。

左右のバランス

椅子に深く腰掛け、左右のバランスが取れるように座ってもらいます。

足の安定

足を床に下ろす、人によっては車椅子のフットレストや台の上に足を乗せ、足底が安定した姿勢を保ちます。

足底を床や台座等に接地させることで、咀嚼が安定し、咀嚼力が高まること、効率の良い嚥下ができることが報告されています。

できれば、「90度ルール」に則った姿勢を保てるようにします。

「90度ルール」とは、股関節・膝関節・足関節のそれぞれが90度になるように座ること

体圧分散、咀嚼力向上、誤嚥予防、姿勢保持の負担軽減などのメリットがあります

腕の安定

拘縮や麻痺がある場合には、脇の下にクッションやブランケットを挟む、テーブルの上にタオルを敷きその腕に腕を乗せるなどすることで、腕が安定します。

腕が安定すると、左右のバランスもとりやすくなります。

首の安定

食事の時には、顎が下を向き、軽く前傾していることが望ましいです。ただ、猫背にはならないように注意します。

顎が上がってしまうと、誤嚥や咽頭残留のリスクが高まります。逆に、猫背になってしまうと、嚥下しにくくなります。

麻痺側の安定

片麻痺がある場合は、麻痺側にタオルやクッションなどを使用し姿勢を安定させます。

椅子や車椅子にすでに座っている方の場合、足や腕などの安定は確認を忘れがちです。

食事用のエプロンを装着する前が、確認しやすいタイミングです。

というよりも、エプロンをつけてしまうと、姿勢を直すのが難しくなります…

介助者が座る位置

介助者が座る位置

食事介助をする際に、支援者が座る位置の基本は:

- 利用者の利き手側

- 健側

これには理由があります。

利用者が普段食べていた側から、食べ物を運び入れた方が利用者が食べやすい、麻痺がない側の方が食べやすいからです。

ただ、通所の場合、必ずしも利用者の利き手側から介助できるとも限りません。介助する側の座る位置は、臨機応変に対応するしかありません。

介助者も着席する

食事介助では、介助者も横や正面に座ります。

立ったまま介助すると、上から見下ろすようになり威圧的ですし、利用者の顎が上がることで誤嚥のリスクが高まります。

片麻痺で嚥下に問題がある場合

健側から食事の介助をするのが基本ですが、片麻痺がある場合には麻痺側に座ることもあります。

利用者の顔を少し麻痺側に向けることで、嚥下しやすくなるからです。

これは、頚部回旋嚥下法(けいぶかいせんえんげほう)呼ばれる、嚥下障害のリハビリテーションの一環として行われる方法です。頭を軽く麻痺側に向ける(回旋)ことで、咽頭や食道入口部の形状が変化します。麻痺側を向くことで、麻痺側の咽頭や食道入口部が狭くなり、食塊がスムーズに通過しやすくなるとされています。

健側からの食事介助すると、介助者のいる側と利用者の顔が反対の向きになり、介助しにくくなります。この場合には、麻痺側に座ると介助しやすくなります。

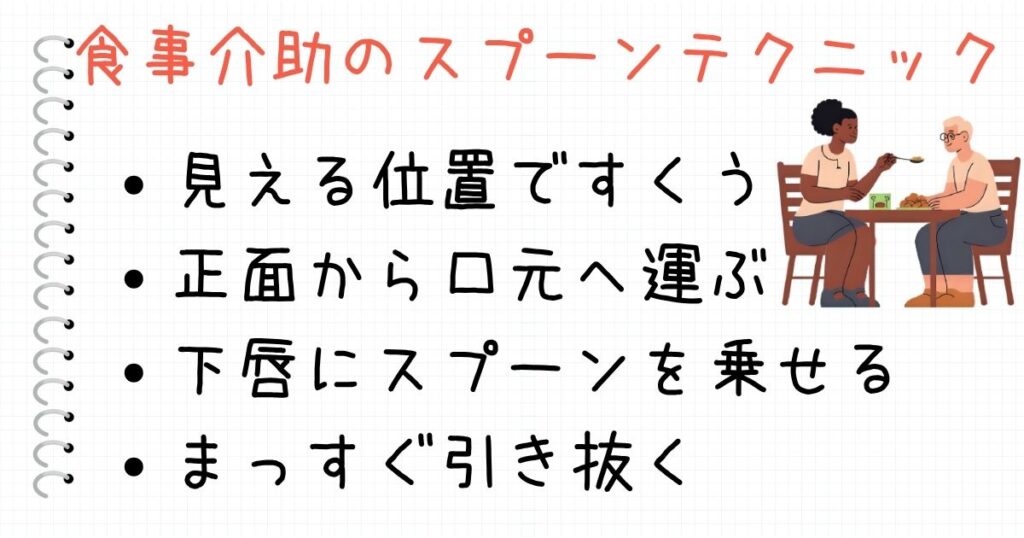

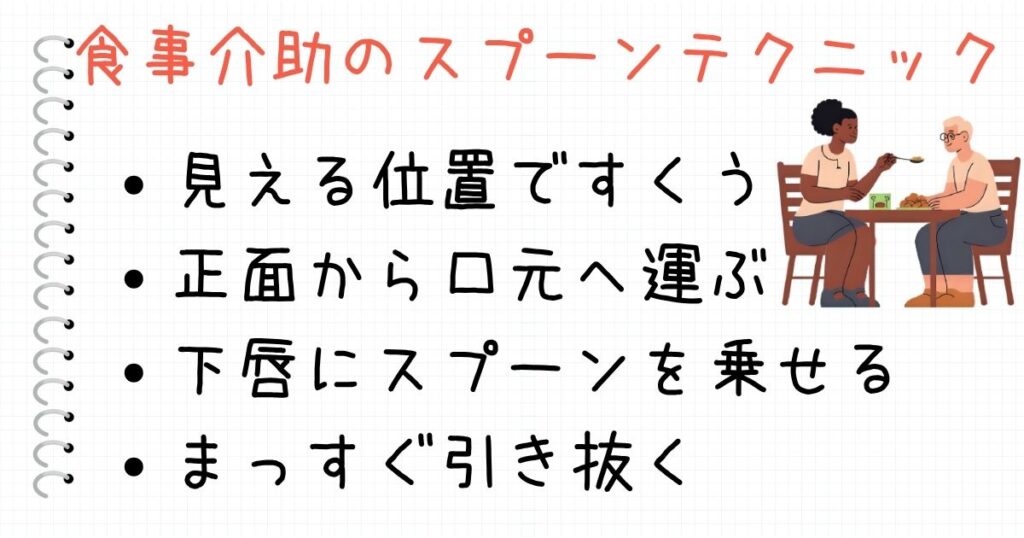

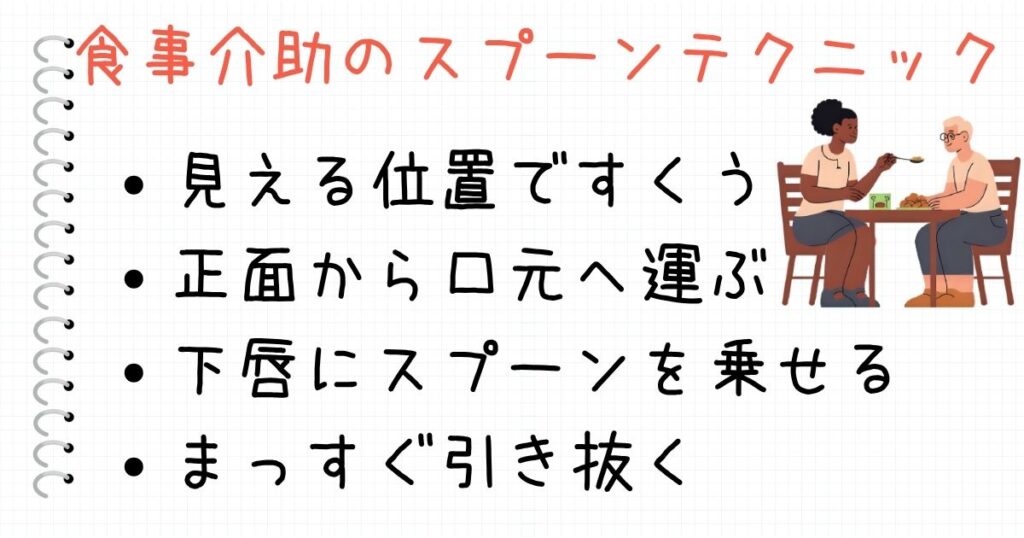

基本のスプーンテクニック

食事は見える位置ですくう

食事中は、相手の視界に入るところで、スプーンや箸を使い、すくったりつまんだりします。

口に入るものを認知するためでもありますが、安心感にも繋がります。

一口分の適量

スプーンの場合、浅くて幅の狭いスプーンが食べやすいとされています。

施設や相手によっては、食事介助用のスプーンが用意されていることもあれば、カレースプーンのような普通のスプーンが用意されていることもあります。

個人差はありますが、一口分の適量とされるのは:

【一口分の適量】

- 大きめのスプーン:2/3程度で、高さのでないようにすくう

- ティースプーンサイズ:軽く一杯

多すぎないよう気を配るため、少な目になりがちですが、一口分が少なすぎると咀嚼しにくく、嚥下反射が下がるため注意が必要です。

相手の性別や、口の開け方などにもよりますね。

スプーンは正面から口に運ぶ

スプーンは、正面から口に運びます。

食べ物をすくった位置(下方)から口元まで、利用者の視界に入るようにします。

ただ、口元よりもスプーンが上に来てしまうと、顎が上がりやすくなります。顎が上がると誤嚥のリスクが高まります。

一口分をすくったスプーンは、お皿からまっすぐ口の高さ程度まであげる。

そこから口元まで、テーブルと平行になるようにまっすぐ運ぶようにします。

視界に入るので、スプーンが近づくと口を開いてもらいやすくなりますし、なによりスプーンからこぼしにくいし、口元まで運びやすい。

最短距離よりも、垂直と平行移動を心がけています。

下唇にスプーンを乗せる

口元にスプーンが近づいても、口を開いてもらえないこともありますが、下唇にスプーンを乗せるように当てると、口を開いてもらいやすくなります。

嚥下が弱い方は、口を開けてもらった時に口腔内も確認します。

残っている時には、もう少し待ったり、飲み込んでもらうよう声がけをします。

スプーンはまっすぐor少し上向きに引き抜く

スプーンの形や個人差もありますが、口に入れたスプーンはまっすぐ手前もしくは少し上向きに引き抜くと、利用者が上唇で食べ物を取り込みやすくなります。

上向きといっても、顎が上がらない程度のほんの少しの上向きで大丈夫。

上唇や歯での取り込み方、スプーンの形状にもよるので、引き抜く向きには個人差があります。

嚥下の5期に合わせた食事介助

嚥下(えんげ)/接触嚥下とは、食物を認識してから、口に取り込み、胃に送り込むまでの一連の過程を指し、5つの段階に分けられます。

【摂食嚥下の5期】

- 先行期(認知期)

- 準備期(咀嚼期)

- 口腔期

- 咽頭期

- 食道期

それぞれの段階を意識すると、食事介助での大切なことが見えてきます。

先行期 (認知期)における食事介助で大切なこと

先行期(認知期)とは、食べ物を認識し、食べる準備を始める段階です。

食べ物の認識は、視覚だけでなく、嗅覚や触覚なども使い、食べ物の種類や状態、量などを判断します。それが、食欲や心理状態、認知機能、上肢の運動機能などにも影響を与えます。

声がけ

利用者に食事の時間であることを声がけすることから、食事は始まります。

エプロンをかけたり、姿勢を整えたり、手を洗う/拭くなど、食事の準備に関わることも、それぞれ声をかけながら行います。

食事前の利用者との関係づくりや反応の確認にも役立ちます。

姿勢の安定

上述の通り、姿勢の安定は、咀嚼や嚥下に関わります。

エプロンをかける時が、姿勢を調整できる最後のタイミング。

できれば、その前に調整したいところですが、エプロンをかける時には体に触れますので、調整しやすいタイミングでもあります。

発声や嚥下の確認

声がけに対する返事や、声を出してもらうことで、唾液や痰の状態を確認します。

施設では、食事の前に、唾液を出しやすくしたり、咳払い、嚥下確認をする食前の体操などもあります。

食前の体操がない場合には、相手に「あー」など声を出していただき、咽頭の唾液や痰の状態を確認します。

ガラガラした声や痰の絡んだような音が擦る場合は、むせない誤嚥(不顕性誤嚥)が起こっている可能性もあります。咳払いや、ご自身の唾を意識的に嚥下してもらってから、再度声を出していただき確認します。

視界の確保

テーブルの高さやトレイの置く位置などを調整し、食事が見えやすいような視界を確保します。

食事全体が見えることは、とても大切です。

どんな献立で、どのくらいの量があるのか把握できます。

私は食が細い体質なので、コース料理では無駄に緊張します。

調子に乗って食べていたら、メイン料理が出てきた時にはすでにお腹いっぱい。一番の楽しみをゆっくり楽しめない… これも、全体の量がわかっていれば、ペース配分ができたのに、、ということ。食事の全体像を把握することは、重要なのです。

献立の説明

食事を始める前に、その日のメニュー(献立)の説明をします。

その際に、好きな物や苦手なものなども確認します。

時には、説明した矢先から、「○○はいらない」など言われることも。

相手は大人ですから、無理に食べさせる必要もないので、そのまま「そうなんですね〜」で受け止めます。

でも、食事の途中で気が変わるかもしれないので、「○○もいかがですか?」と1〜2回軽く聞いてみるようにしています。

食事は見える位置ですくう

食事中は、相手の視界に入るところで、スプーンや箸を使い、すくったりつまんだりします。

口に入るものを認知するためでもありますが、安心感にも繋がります。

準備期(咀嚼期)における食事介助で大切なこと

準備期(咀嚼期 そしゃくき)とは、食べ物を口に取り込み、歯などで噛み砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすい状態ー食塊にする段階です。

唇の閉鎖、咀嚼、唾液分泌、舌や口腔周囲の筋肉の協調運動などが重要です。

まずは水分

食事は、お茶や汁物など水分の多いものから始めます。

基本のスプーンテクニックで介助

上述の基本のスプーンテクニックを使いながら、食事のお手伝いをします。

すくった食材の説明をしたり、食べたいものや食べたい順などを聞いたりしながら、食事をすすめます。

動作は一度に一つずつ。

咀嚼中に質問したり、急かしたりはしない。

質問は、嚥下後に。

逆手介助に気を付ける

介助者が座る位置によっては、逆手介助になります。

利用者の左側に座りながら右手で介助する、あるいは右側に座り左手で介助するような場合です。

介助側も支援しにくいのですが、利用者も食べにくさを感じます。スプーンが正面ではなく、口の横から挿入される、口腔内でスプーンがまっすぐではないので食べ物の取り込みが困難など。食べこぼしや、利用者が顔をスプーンの方に向けることで嚥下阻害につながる可能性もあります。

逆手にならないよう、右側から介助する場合には右手で、左側から介助する場合には左手でスプーンを持つようにします。

介助者の椅子の位置を動かせる場合には、自分が動きやすい向きや距離から支援します。

私はまだ不慣れなので、利用者やその時の席によって、自分が座る位置や利用者との距離感を変えることで調整しています。座った時の自分の脚の位置を調整するだけでも、介助のしやすさが変わります。

口腔期で大切なこと

食べ物を口腔内に取り込んでもらったら、介助側でできることは限られています。

不要な圧をかけない程度に、咀嚼や嚥下の状況を確認します。

- 焦らない

- 急がない

- 急がせない

食事介助が必要な方は、食事に時間がかかることも多いです。食事がなかなか進まなくても、自分が焦らない・急がない。そして、相手を急かすようなことをしない。

咽頭期で大切なこと

食塊を咽頭から食道へ送り込む段階である咽頭期。

嚥下がスムーズに進むよう見守ります。

食事開始から時間が経つと、姿勢が崩れてくることもあります。嚥下しやすい安定した姿勢になっているか、時々確認します。

時折、途中で動きが止まってしまう方もいます。

飲み込んだかどうか確認も含めて、いくつかの方法で探ります。

・飲み込んだか聞いてみる

・スプーンを下唇にあて、口を開いてもらう

・顎の下側を軽くさすってみる

意思疎通が難しい方でも、スプーンを下唇にあてるのはかなり有効。口を開けてもらえる確率は高いです。

次の一口を運ぶ前に、嚥下の確認や、口腔内に食べ物が残っていないかの確認も大切です。

ゆっくりながらも順調に食事が進んでいたのに、ある一口がなかなか飲み込めないこともあります。

私が介助している時に、相手の方が煮魚が食べにくかったようで、咀嚼と嚥下に時間がかかったことがありました。基本的に「ごっくん」とか「飲み込んで」という声がけは不要な方だったので、もう一押しする声がけを躊躇ってしまい、申し訳ないことをしました。

先輩に聞いたら「『飲み込んでみて』って言ってみて、、」とのこと。気を使いすぎるのもよくないですね。

なお、喉仏の下のあたりを下から上に向け軽く撫であげたり、指の腹でトントンと軽く叩く(タップ)すると嚥下反射が誘発されるそうです。

→私はこれが必要になったことはまだありません

食道期で大切なこと

食塊が食道を通って胃に運ばれる段階である食道期。

食塊が逆流しないよう安定した姿勢であることを確認し、見守ります。

私の職場は通所なので、食事介助が必要な方は少ないです。

とはいえ、個人差が大きく、介助をする度に学ぶことも反省することも多いです。個人差があるということは、唯一の正解法がないということです。謙虚に受け止め、経験を積むしかありませんね。