新人介護職のための「ユマニチュード」入門〜4つの柱・5つのステップを簡単に、批判や職場での注意点、経験談

新人介護職でも、介護現場で明日からでも使える技術「ユマニチュード」について、まとめておきます。

キレイゴトではなく、テクニックとして意識的に使ってみると、介護の現場でのコミュニケーションにとても役立ちます。

というが、実際に意識的に取り入れている新人介護職のリアルな感想です。

「ユマニチュード」とは〜わかりやすく簡単に

「ユマニチュード」は、介護の技法であり、相手を尊重し、心と心で触れ合うことを大切にする、人間的なケアの哲学といえます。

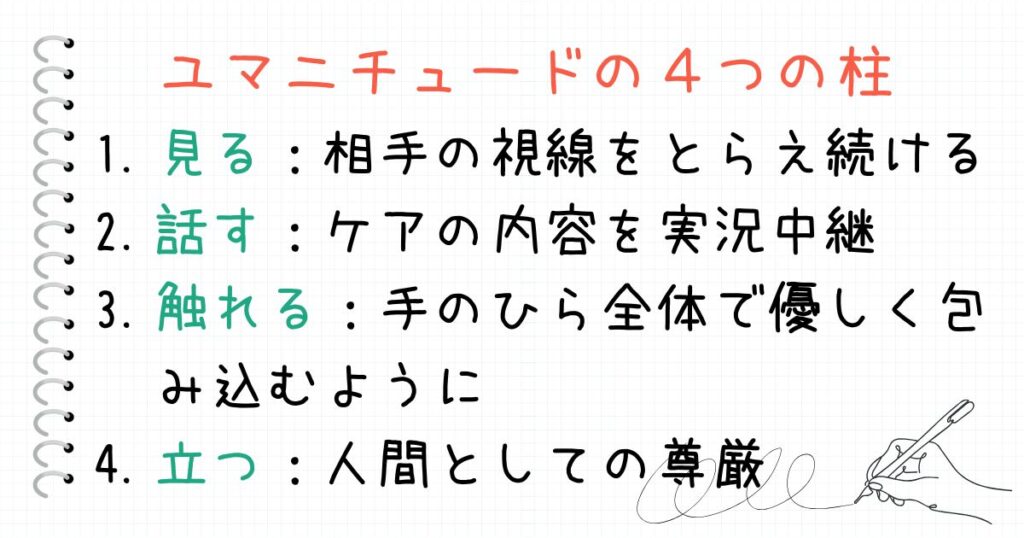

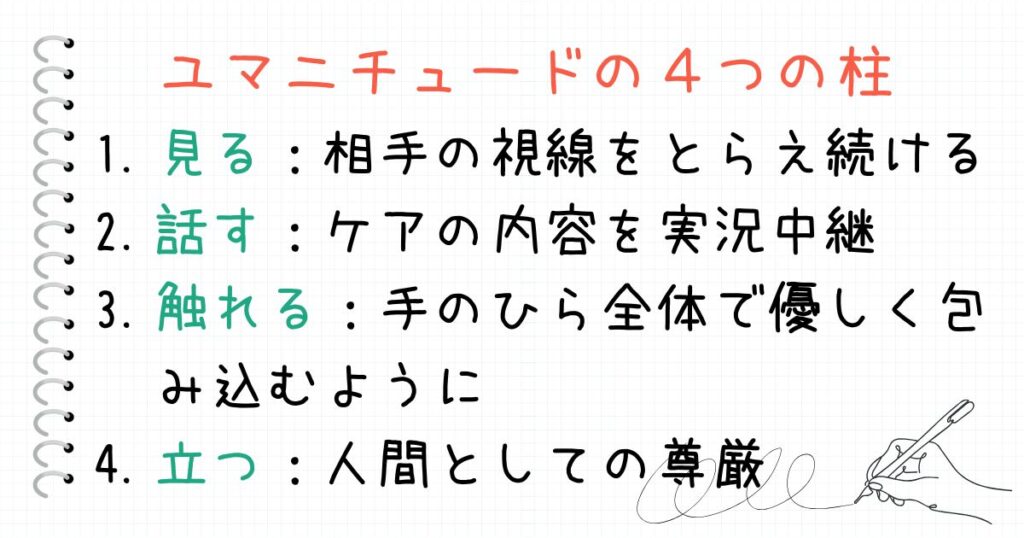

「見る」「話す」「触れる」「立つ」4つの柱を中心としたケアを行います。

ケアの実践の中では、ケアを受ける人と、ケアをする人との間に、前向きな感情や言葉を取り込むことで、相手の存在を認め、その人固有の感情や尊厳を大切にすることに重きを置くのが特徴です。

フランスの体育学の専門家であるイヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏によって、ケア技法「ユマニチュード」は創出されました。もともとは、病院職員の腰痛対策への取り組みでしたが、医療や介護の現場で幅広い対象者へのケアを実践するなかで、ケアを受ける人の行動や心理的な安定を促すために体系化されたものです。

ユマニチュードでは、4つの柱を中心に150ものケアの技法訓練を行いますが、新人介護職は4つの柱を常に意識するだけでも、現場では役立ちます。もちろん、認知症の方に限らず、すべての人との関わりにおいても重要な考え方といえるでしょう。

下記『ユマニチュード入門』は一読を強くおすすめします。

1時間程度で読めるボリュームですが、内容はアツいです。

新品だとそれなりの価格ですが、中古本は5〜600円程度からあります。

【重要】ユマニチュードを支える4つの柱~ケアの土台

ユマニチュードには4つの柱があります。

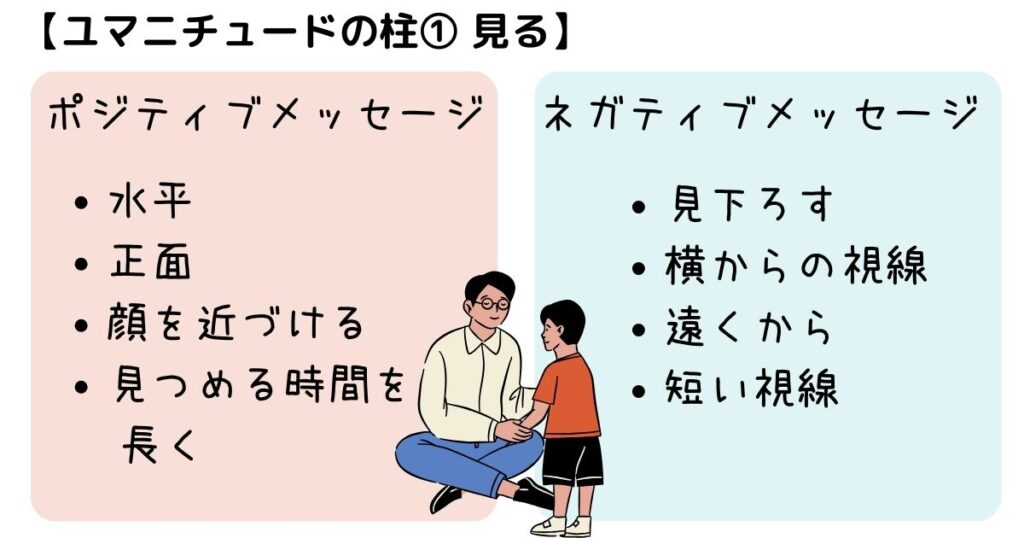

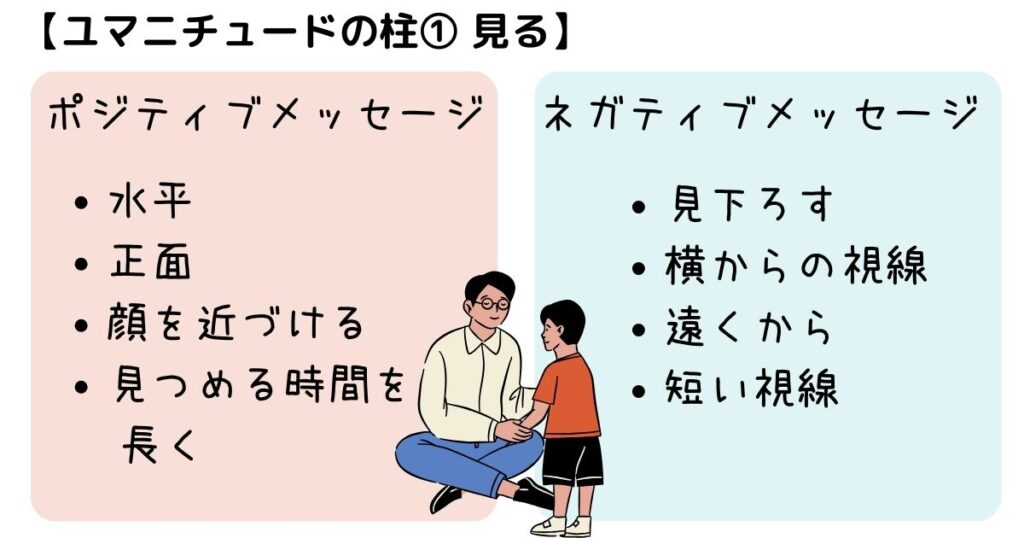

ユマニチュードの柱① 見る

ユマニチュードの4つの柱の最初は、まず「見る」こと。

「見る」ことは、相手の存在を認めることです。

相手にポジティブなメッセージを送るには、単に、相手に視線を向けるだけでなく、相手の正面で、適切な距離を保ち、適切な時間をかけ、相手の視線をとらえ続けることが重要です。

相手の正面から、程よく近い距離で、時間的にも長く相手を「見る」ことは、相手にポジティブメッセージを伝えます

- 水平:平等

- 正面:正直・信頼

- 顔を近づける:優しさ・親密さ

- 見つめる時間を長く:友情・愛情

* アイコンタクトは0.5秒以上

* 目があったら2秒以内に話しかける

相手の視線の横や上、遠くから、短い時間だけ相手を「見る」ことは、相手にネガティブメッセージを伝えます

- 垂直に見下ろす:支配・見下し

- 目の端で見るように横からの視線:攻撃

- 遠くから:関係性の薄さや否定的な意味

- 短い視線:恐れ・自身のなさ

相手を「見ない」ということは、相手が「いない」、「あなたは存在しない」というメッセージにもなるのです。

だからこそ、相手の正面から近づき、自分から相手の視線をつかみに行き、その視線をとらえ続けることが大切であると、ユマニチュードでは考えます。

後ろから相手の正面に回る、相手が猫背なら下からのぞくなど、状況に応じてこちら側が動くことが重要です。

当たり前のような話ですが、現場ではなかなかできていないものです。

職場の先輩介護士も、相手の視線の正面というよりも、「はっきり大きな声」が優先しているように見えてしまいます。

わずかな経験とはいえ、相手の正面で視線をとらえて話すときには、そんなに大きな声で話しかけなくても、相手に理解してもらることも多いです。思いがけない温かな反応が返ってくることも頻繁にあります。

もちろん、聞こえていない、理解していない場合には大きな声も必要ですが、、

ユマニチュードの柱② 話す

ユマニチュードの2つめの柱は、「話す」こと。

話しかけることは、「あなたはここにいますよ」というメッセージでもあります。

逆に、話しかけないことは、「あなたは存在していない」というネガティブメッセージを発することになります。

ケアをするときには、自分たちが実施しているケアの内容を実況中継しながら話かけるだけでなく、そこにポジティブな言葉や、ケアを受ける人との良好な人間関係を築くための言葉を添えることも必要であると、ユマニチュードでは考えます。

①依頼:自分で体を動かしてくれるよう頼む

- 「右手を上げてください」 相手の反応を3秒待つ

- 再度「右手を上げてください」 相手の反応を3秒待つ

- それでも反応がない場合には言葉を変える

「私の顔を触ってください」「天井を指差してみてください」など

②ケアの予告

- 「これから腕を洗いますね」 これから行うケアの内容を告げる

③ケアの実況中継

- 「腕を上げます 左腕です とってもよく腕が伸びていますね」

- 「肩から洗いますね 次は手のひらです あったかくなりましたね 気持ちいいですね」

【参照】ユマニチュード入門

認知症患者や高齢者の介護の現場では、「大きな声ではっきりと」が基本ですが、声のトーンや話すスピード、選ぶ単語も大切な要素です。

特に、声のトーンは大切だと感じています。「大きな声ではっきりと」の中にも、優しさや温かみのある声を発したいものです。言葉の温度は、相手に安心感を与えることもできるですから。

職場の先輩介護士には、「大きな声ではっきりと」最重視の方もいます。

個性なのかもしれませんが、、、選ぶ単語にしても、トーンにしても、結構キツイな、など感じることも頻繁にあります。

言葉には、地域差があります。

選ぶ単語、トーン、強弱、速さなどには、長く住んでいないとわからない温度があります。私にとってまだ不慣れな土地なので、余計にそのように感じているだけかもしれません。

また、一方的な指示や説明にならないよう、相手の反応を見ながら、対話を意識することも大切です。

介護の現場では、作業スケジュールが詰まっています。「利用者ファースト」であると言いつつも、スケジュール通りにコトを進めるため、相手に強制したり、有無を言わせぬ態度で相手の行動を促すことも少なくないのが現実です。

変えられるコトと変えられないコトがあります。

変えられるのは、相手ではなく自分。

新米ではありますが、言葉の選び方やトーンだけでも気遣いできるよう、意識しています。

ユマニチュードの柱③ 触れる

ユマニチュードでは、手のひら全体で優しく包み込むように「触れる」ことを推奨しています。

ユマニチュードでは、ポジティブな触れ方には、優しさ・喜び・慈愛・信頼が込められると考えられています。

- 手のひら全体、指は開き、触れる面を広くする

- 動作は広く・柔らかく・ゆっくり・なでるように・包み込むように

- 支えるときは、下から・広い面で支える

- 触れる時は飛行機の着陸、手を離す時は離陸のイメージ

移動介助、着替え介助、排泄介助など、ケアの内容に合わせて触れ方を変えることも重要です。優しく触れることで、言葉だけでは伝わらない安心感や信頼感を育むことができます。

ケアを受ける人にとって、恐怖や苦痛を与えたり、攻撃的な触れ方をしないことも大切です。

- 「つかむ」ような触れ方は避ける

- 最初は、顔、手、陰部の近くを避けて手を置く

- 軽すぎるタッチは性的な含みや触りたくないものに触れているニュアンス

相手との関係性やケアの内容にもよりますが、上腕や背中などの部位から触れることで、ケアを受ける人を驚かすことを防げます。

介護の現場では、「触れる」は基本中の基本ですね。

当然とも言えますが、触れる前に、視線をとらえたり、声をかけることも大切です。ただ、声をかけても後ろや横だと聞こえていないこともあり、驚かせてしまったことがあります。

できるだけ、正面に回り、アイコンタクトを取るのは大切だと実感しています。

ユマニチュードの柱④ 立つ

自分でできることはしてもらうのは介護の基本ですが、「自分は立って歩ける」と認識してもらうことは、その人に人間としての自信と誇りを取り戻してもらうきっかけとなるとの観点から、人間の尊厳は「立つ」ことによってもたらされる側面が強いと、ユマニチュードでは考えます。

「立つ」「歩く」に関しては、サービス担当者会議や施設などの判断や指示に従います。

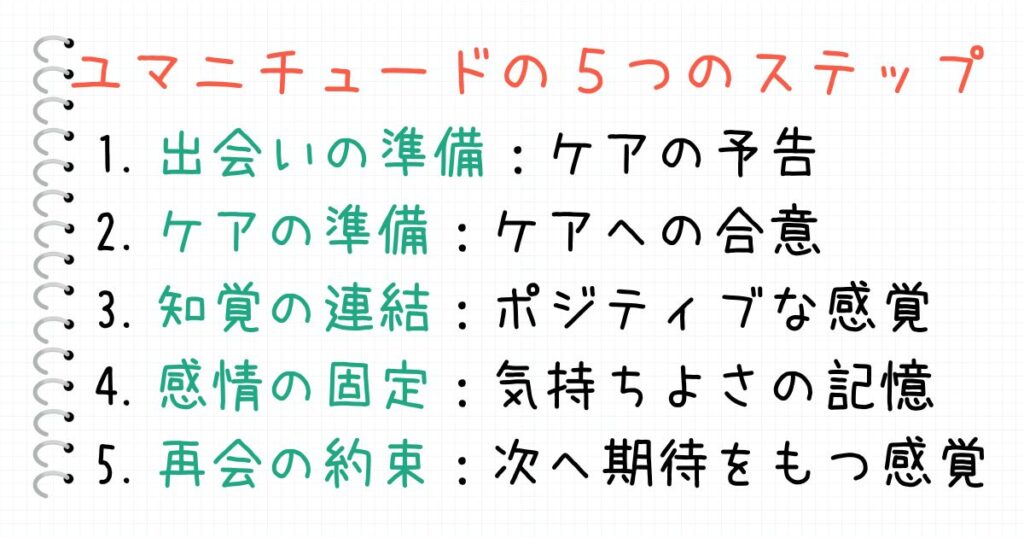

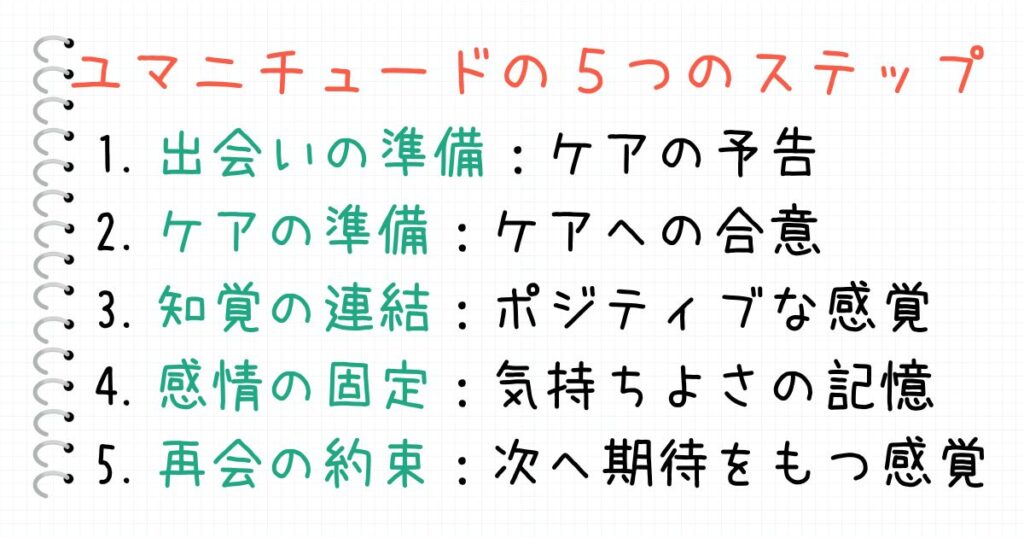

ユマニチュードで心をつかむ5つのステップ

ユマニチュードでは、より良いケアを提供するための効果的なアプローチとして、5つのステップがあります。

ユマニチュードの5つのステップとは

【ユマニチュードの5つのステップ】

- 出会いの準備:自分が来たことを知らせ、ケアの予告をする

- ケアの準備:ケアについて合意を得る

- 知覚の連結:ケアの中で「見る」「触れる」「話す」ことで、ポジティブな感覚を伝える

- 感情の固定:気持ちよくケアできたことを相手の記憶に残し、次回のケアにつなげる

- 再会の約束:また来ることを伝え、期待をもつ感覚を感情記憶にとどめてもらう

相手の健康状態やケアの内容、施設の方針等によっては、すべてが実践できるわけではありません。臨機応変にステップを取り入れていくのがポイントです。

初心者にも簡単にできて効果的な「ケアの準備」

介護では、これから何をするのか説明するのは基本中の基本です。

この作業の際に、ユマニチュードの4つの柱から「見る」「触れる」「話す」の技術を使うだけで、介護初心者でもコミュニケーション能力が激上がりします。

- 正面から近づき、相手の視線を捉える

- 「見る」「触れる」「話す」の技術を使う

- 相手の嫌がる言葉、嫌なことを連想させる言葉を使わない

- 体の「プライベートな部分」にいきなり触れない

トイレに行きたがらない方に、この「ケアの準備」を取り入れてみました。無理して連れて行く感がなくなり、すんなりトイレに行ってもらえることが増えました。

嫌がるときには、少し時間をおいて話しかけてみると、拒否されることなく行ってもらえます。

ユマニチュード実践における職場での注意点

ユマニチュードの素晴らしさは、本を読むだけでも十分に伝わるほど明快です。

でも、職場に持ち込むときには注意が必要です。

職場の環境や方針によっては、実践が難しいこともあります。

また、介護現場では、様々なケアの方針や考え方が存在するため、ユマニチュードの考えを取り入れていることを、他の職員に不用意に話すことで、誤解を生んだり、批判を受けたりする可能性もあります。

あくまで、自分自身のコミュニケーションスキルとして、ユマニチュードの考え方を取り入れていくことをおすすめします。周囲に広めようとしたり、他のコミュニケーション手法を批判・否定したり、「ユマニチュードでは…」など自分の考えを主張するのは控える方が賢明です。

特に、新人や経験が浅い場合には、余計なことを言わないに限ります。古い言い方ですが「100万年早い」とか言われて撃沈する可能性もあります。

ユマニチュードは当たり前、効果なしとの批判や様々な意見を知る

ユマニチュードについて調べていくと、「そんなことは当たり前だ」「効果がない」といった批判的な意見や考え方も目にします。

また、「わかってはいても、実際の介護現場ではそれは無理」といった、意見もあります。

「当たり前」という意見は、ユマニチュードが提唱する人間尊重の精神が、本来介護に携わる上で基本となるべき考え方であることを示唆しています。

しかし、時間や人員の制約といった現場の厳しい状況の中、その当たり前のことが実践できていない現実があるこそ、否定的な意見が生まれます。当たり前のことを実践している人は、否定などしません。「基本中の基本だよね〜」くらいな感じで流せます。できていないからこそ、「否定」するのですから。

「効果なし」と感じるのも、ユマニチュードへの理解や継続的な実践が不足している可能性も考えられます。頭ではわかっていても実際には実践できていない、表面的なテクニックだけを取り入れようとするような場合、本質的な効果が得られない場合もあるでしょう。

自分が改善できることであっても、職場環境や相手のせいにして、改善していないだけかもしれません。

大切なのは、そのように批判や否定する人を否定することではなく、様々な状況下で様々な意見があることを知り、理解し、受け止めつつ、自分はユマニチュードの本質的な価値を見失わないことです。

相手あってのユマニチュードです。

取り入れる側の柔軟がな考え方も大切なのだと思います。試行錯誤を繰り返し、自分なりに実践するしかありません。

パーソンセンタードケア、バリデーション、カンフォータブルケアとの違い

介護や看護の現場には、ユマニチュード以外にも、相手を尊重し、より良いケアを提供するための様々な考え方があります。ここでは、特によく耳にする「パーソンセンタードケア」「バリデーション」「カンフォータブルケア」の特徴と、ユマニチュードとの違いについて、簡単にまとめておきます。

パーソンセンタードケアとは

パーソンセンタードケア(Person-Centered Care)とは、認知症を持つ方一人ひとりの個性、価値観、生活歴、習慣などをその人らしさを尊重し、その人らしい生活を送れるように支援する、認知症ケアの考え方のひとつです。

パーソンセンタードケア(Person-Centered Care)の実践で重要なポイントは、認知症を持つ方の気持ち=心理的ニーズをよく理解し、充足をはかることが重要です。

認知症の人が抱える可能性のある不安や孤独感に寄り添い、潜在的に抱えている心理的要素が満たされることで、よい状態(well-being)を保つことを目指します。

- 自分らしさ:自分らしくいられること

- 結びつき:人や物とのつながり

- 携わること:社会的な役割や活動

- 共にあること:共に過ごす喜び

- くつろぎ:身体的にも精神的にもリラックスできる状態

また、その人のニーズに合わせた個別ケアの提供、一人の人間としての尊厳の保持、家族や介護者も含めた周囲との連携や関係性を重視します。

パーソンセンタードケアのベースは、個別ケアの提供です。

個人ではできることに限りはありますが、「その人らしさの尊重」を意識して接することはできます。

パーソンセンタードケアとユマニチュードの違い

パーソンセンタードケアでは、個人の「人らしさ」を理解し、尊厳と心理的ニーズを尊重した個別のケアの提供を重視します。

一方、ユマニチュードでは、対話や人体的な接触を通じて、人間としての尊厳「人間らしさ」を取り戻すケアを重視します。

バリデーションとは

介護におけるバリデーション(Validation)とは、主に認知症の方とのコミュニケーションを取るための方法の一つです。相手の感情や行動を尊重し、受け入れることを指しています。

認知症による混乱した言動や感情を否定するのではなく、相手の感情に共感し、傾聴し、受け止めることで安心感を与えることを目的としています。

- 共感:感情に寄り添い、その感情を理解しようと努めること

- 受容:言葉や行動を否定せずに、ありのまま受け入れること

- 傾聴:相手の話に耳を傾け、その背景にある思いを理解しようとすること

バリデーションでは、言葉の表面だけでなく、感情に焦点を当てて、その人の思いを理解しようとする、寄り添う姿勢が重要です。

そのため、相手を誘導したり、訂正や否定的な言動で評価したり、その場しのぎで誤魔化すような態度は避け、認知症の人との信頼関係を築き、自尊心を高めることを目指します。

施設には認知症を抱えている方も少なくありません。中には、座っていられずウロウロしたり、外に出たがったり、急に帰りたくなる方もいます。

先輩介護士は、「〜はできない/いけない」や「みんなも座っているのだから座りましょう」「みんな◯◯しているから」など、そこそこ強い口調で、相手の方を有無を言わせず席に座らせたりするのをよく見かけます。

認知症の方からすれば、状況も理解できず、気持ちは否定され、行動は抑制され、不安爆増なのではないかと思うのですが、、、先輩介護士はなんの迷いもないようです。

このような時に、背景にある気持ちを理解しようとしたり、気持ちを一度受け止めたり、代替案を提示したり、安心できる言葉をかけたりできるようになりたいと思っています。

まさに、共感・受容・傾聴。

後からそのシチュエーションを思い出して、どんな言葉をかけられるのか考えてみたりしています。正解はないので難しいのですが、考えながら、実践するしかありません。

バリデーションとユマニチュードの違い

バリデーションとユマニチュードは、どちらも認知症ケアにおいて用いられる手法ですが、その目的とアプローチに違いがあります。

バリデーションは、認知症の方の言葉や行動を理解し、感情を肯定する・共感することで、コミュニケーションを円滑にする手法です。

一方、ユマニチュードは、対話や人体的な接触を通じて、人間としての尊厳「人間らしさ」を取り戻すケアを重視します。

カンフォータブル・ケアとは

カンフォータブル・ケアは認知症の方とかかわる際、心地よい刺激つまり「快刺激」を中心にかかわることで、認知症の方もその方のケアを行う方も共に苦悩する心理・行動の障害(イライラ、ソワソワ、怒りっぽい、拒否など)を緩和し、穏やかでイキイキとした生活を取り戻すために有効なケア技術です。

カンフォータブル・ケア普及協会

- いつも笑顔で対応する

- いつも敬語を使う

- 相手と目線を合わせる

- 相手に優しく触れる

- 相手をほめる

- 謝る態度を見せる

- 不快なことは素早く終わらせる

- 演じる要素をもち

- 気持に余裕をもつ

- 相手に興味関心を向ける

この10項目を用いてケアを実践することで、拒否が減ったり、双方にとってより良い環境を整えることができるようになります。

カンフォータブル・ケアとユマニチュードの違い

カンフォータブル・ケアとユマニチュードは、どちらも認知症ケアにおいて用いられる手法ですが、根本的な考え方や実践方法が異なります。

カンフォータブルケアでは、心地よい刺激(快刺激)を通じて認知症の方の不安や不快感を軽減し、穏やかな生活を取り戻すことを目指します。

一方、ユマニチュードは、対話や人体的な接触を通じて、人間としての尊厳「人間らしさ」を取り戻すケアを重視します。

基本中の基本とも言える要素ばかりですが、これを常に実践することは本当に難しいです。

職場の上長(社員やパートのお局さまなど)は、利用者をちゃん付けで呼ぶこともあれば、恩着せがましい言葉やキツイ言葉を使ったりもします。

利用者の方と良好な関係だからこそなのでしょうが、強烈な違和感を持つことも多々あります。なお、施設長は当然に「さん」付け及び敬意を払った言葉遣いを推奨。現場が知らないだけなのかもしれません。

結局、どの手法が最適解なのか?

「ユマニチュード」だけでなく、よく知られている「パーソンセンタードケア」「バリデーション」「カンフォータブルケア」なども、介護やコミュニケーションの優れた技法であることは、疑いの余地もありません。

とは言え、順位をつけたり、比較したり、どれかを否定したりするのは、控えめに言っても時間と労力の無駄です。

それぞれを、もしくはいずれかを深く学ぶ機会があれば別ですが、書籍やネットの情報からより良い手法を習得しようとするのであれば、まずはいいとこ取りして実践するに限ります。

より深く学んだり、他の手法と比較したりするのは、いいとこ取りを積み重ねてからでも遅くないのですから。

私は初心者で、技術・経験ともにまだまだ底辺ですが、相手を尊重しケアする気持ちだけは忘れないよう、それぞれの手法のポイントをノートに箇条書きしています。

そして、出勤前に読み返しています。

認知症の方とのコミュニケーションで迷ったり悩んだら、読んでおきたい1冊↓

Kindle Unlimited対象。今のところ無料で読めます。

家族に認知症の方がいる方はもちろん、介護の現場で働く人にもおすすめのです。そのまま使えるフレーズもたくさんありますが、どのような言い換えだとわかりやすいのかをケアする側が学ぶことで、コミュニケーションに応用できるようになります。