2026年/2027年土用の丑の日はいつ〜春夏秋冬の土用期間と間日、由来、土用の食べ物、やっていいこと避けたいこと

夏の「土用の丑の日」は、鰻を食べる日として定着していますが、「土用の丑」の日は、季節ごとにあります。

土用期間に関わることをまとめておきます。

土用とは

暦・雑節のひとつ

「土用(どよう)」とは、暦の雑節(ざっせつ)のひとつ。

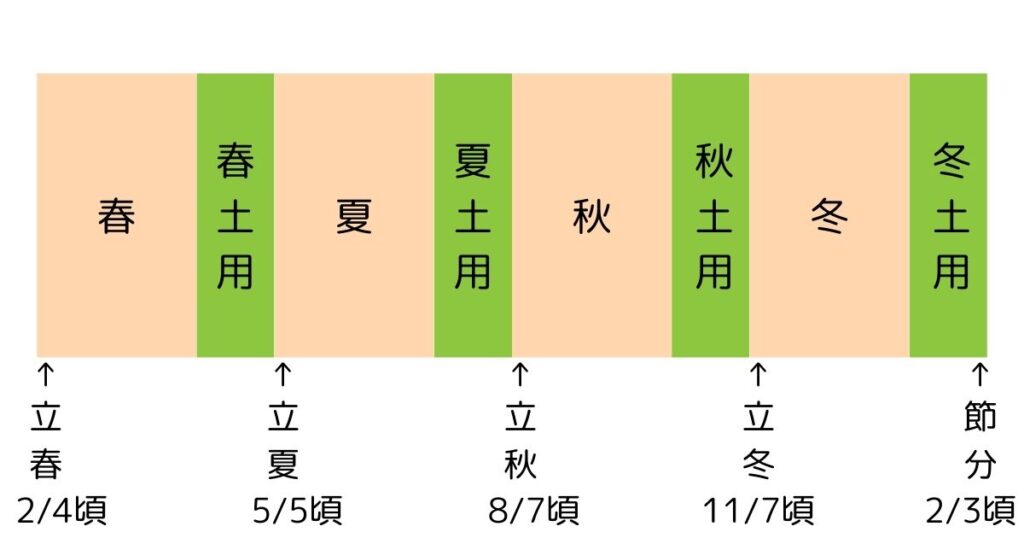

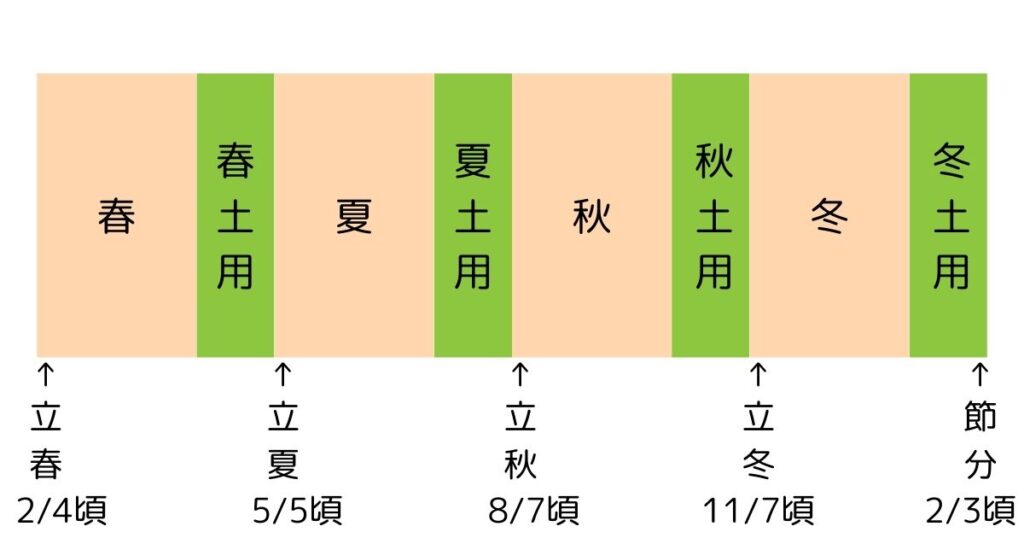

季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の前の約18日間が土用の期間です。

雑節とは

雑節(ざっせつ)とは、日本の暦において、二十四節気や五節句などとは別に、季節の変化を示す目安として設けられた特別な暦日や期間の総称です。

雑節の役割

日本には、年を24等分し季節の変わり目を示すのに用いられている「二十四節気(にじゅうしせっき)」があります。

この二十四節気だけでは捉えきれない、日本の気候や農業、生活に密着した季節の移り変わりをより細かく示すために生まれのが雑節です。

種まき、田植え、収穫などの農作業の目安、衣替え、病気予防、年中行事など、日本独自の気候風土に合わせて発達したものが多く、日本の生活文化を色濃く反映し、人々の暮らしに深く関わってきました。

二十四節気のように天文学的な定義があるわけではなく、慣習的に使われてきた暦日です。

- 節分(せつぶん): 各季節の始まりの前日(特に立春の前日を指すことが多い)

豆まきなどの行事が行われます。 - 彼岸(ひがん): 春分の日と秋分の日を中日とした前後3日間(計7日間)

お墓参りなどが行われます - 社日(しゃにち): 春分と秋分に最も近い戌(いぬ)の日

土地の神様を祀る日です - 八十八夜(はちじゅうはちや): 立春から数えて88日目

遅霜の心配がなくなる目安とされ、茶摘みなどに良い日とされます - 入梅(にゅうばい): 暦の上での梅雨入りの日

- 半夏生(はんげしょう): 夏至から数えて11日目

農作業の目安とされます。 - 土用(どよう): 立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間

特に夏の土用が有名です - 二百十日(にひゃくとおか): 立春から数えて210日目

台風の多い時期の目安とされます - 二百二十日(にひゃくはつか): 立春から数えて220日目

二百十日と同様に台風の目安とされます

土用の由来

土用は、日本の暦に古くからある雑節(ざっせつ)の一つです。

その由来は、中国の陰陽五行説と深く関係しています。

陰陽五行説とは、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素(五行)から成り立ち、それぞれが互いに影響し合って変化するという考え方です。

これらの五行を四季に割り当てると:

- 春 ⇒ 木:芽吹き、成長の季節

- 夏 ⇒ 火:炎天下、活発な季節

- 秋 ⇒ 金:収穫、実りの季節

- 冬 ⇒ 水:静かにエネルギーを蓄える季節

そして、各季節の「変わり目」に「土」の要素を当てはめ、新しい季節が始まる前の約18日間を「土用」と呼びます。*再掲↓

「土用」は、もともと「土旺用事(どおうようじ)」という言葉の略で、「土の気が旺盛になる期間」を意味します。

季節の終わりから次の季節へとスムーズに移行するために、大地がエネルギーを蓄え、万物を育む「土」の働きが重要になる期間、と考えられたのです。

この期間は、大地を司る神である「土公神」が活発になるため、土を動かすことを避けるという風習が生まれました。これには、季節の変わり目には無理をせず心身を整えるという、昔の人の知恵も含まれています。

土の神様である「土公神」がいる期間

土用の期間中は、土を司る神 土公神(どくしん/どこうしん)が支配する/宿る時期と考えられてきました。

「土公神」は、同じところにいるのではなく、季節によって居所を変える遊行神(ゆぎょうじん)です。

「春はかまど、夏は門、秋は井戸、冬は庭。場所を動かせば祟りがある」との言い伝えがあり、それぞれの地中にいるとされています。

そのため、土公神がゆったり過ごしている期間に土を掘り起こしたり、この神の遊行の方角に向かって土木工事を行うことは、神の怒りに触れて祟りがある、縁起が悪いこととして避けられてきたのです。

- 土を動かすこと

- 新しいこと

- 方角に関すること

土公神の居場所は季節によって異なるとされますが、土用の期間中は土全体を避けるべき、という考え方が一般的でした。

ただ、土用期間丸ごとでは、暮らしや農作業にに影響もあるため、前半と後半に1日〜3日間、土を動かす作業をしてもよい「間日(まび)」があります。

土用は季節の変わり目の養生期間

「土用」は、いずれも、立春・立夏・立秋・立冬前といった季節の変わり目にあり、この時期は体調を崩しやすい時期でもあります。

そのため、作業の合間の「養生期間」と捉え、無理な作業を控えて体を休める期間としていた、という説もあります。

土用の頃に体調を崩しやすいと言われる理由

季節の変わり目は、気温や気圧の変化が激しいため体調を崩したり、風邪などの感染症にかかりやすくなります。

土用の頃に体調を崩すとも言われるのは、そのためです。

日本では、古くから季節の変わり目にお祓いの行事が行われてきたのも同じ理由です。

2026年・2027年春夏秋冬の土用期間はいつからいつまで

【2026年の土用期間】

| 季節 | 2026年 土用の入り | 2026年 土用の明け |

|---|---|---|

| 冬土用 | 1月17日(土) | 2月3日(火) |

| 春土用 | 4月17日(金) | 5月4日(月) |

| 夏土用 | 7月20日(月) | 8月6日(木) |

| 秋土用 | 10月21日(水) | 11月6日(金) |

【2027年の土用期間】

| 季節 | 2027年 土用の入り | 2027年 土用の明け |

|---|---|---|

| 冬土用 | 1月17日(日) | 2月3日(水) |

| 春土用 | 4月17日(土) | 5月5日(水) |

| 夏土用 | 7月20日(火) | 8月7日(土) |

| 秋土用 | 10月21日(木) | 11月7日(日) |

2026年 ・2027年 土用の丑の日はいつ・鰻を食べる由来

2026年・2027年 土用の丑の日

「土用の丑の日」とは、日本の季節の節目である「土用」の期間中にある「丑の日」のことです。昔の暦では、年月日を十二支(子、丑、寅、卯…)で表していました。

- 2026年:7月26日(日)

- 2027年:7月21日(水)、8月2日(月)

丑の日は12日周期で訪れますから、夏の土用の丑の日は、年によって1回か2回訪れます。

土用の丑の日にうなぎを食べるのは平賀のプロモーション?

奈良時代に完成した日本最古の和歌集「万葉集」には、夏にうなぎが食べられていたことがわかる歌が収められています。

つまり、奈良時代にはすでに「夏にうなぎを食べる」という文化風習があったということですね。

ただ、土用の丑の日に鰻を食べる習慣は、江戸時代の蘭学者・平賀源内が広めたという説が有力です。

夏に鰻が売れないことを悩んでいた鰻屋が、平賀源内に相談したところ、「丑の日には『う』の字がつくものを食べると良い」という民間伝承から、鰻を食べること、「本日土用丑の日」と書いた看板を掲げることを提案。

この看板が話題になり、鰻屋は大繁盛。すると、他の鰻屋もまねるようになり、土用の丑の日に鰻を食べる習慣が定着した。

春夏秋冬 各季節の土用の食べ物

春夏秋冬の季節の移り変わりにある「土用」ですから、それぞれの時期に食べるとよいとされるものがあります。

夏土用の「丑の日」は「う」のつく食べ物・「黒い食材」

現在は、土用の丑の日には「うなぎ」が定番ですが、古くには暑い時期でも食べやすく体調を整えるのに役立つ梅干しや瓜(うり)などが食べられていたそうです。

【「う」のつく食べ物】

うなぎ、瓜、梅干し、うどん、馬肉など

【黒い食べ物】

うなぎ、黒鯛、ドジョウ、シジミ、ナス、黒豆、黒砂糖、黒ゴマなど

うなぎ

土用の丑の日の定番食。

うなぎには、滋養強壮、腰を温める、夏痩せを防ぐなどとして、「万葉集」の時代からすでに食べられていました。

脂身が多いので、胃腸が弱っている時には、控えめに。

うどん

消化が良く、夏バテで食欲がない時でも食べやすい食べ物です。

梅干し

梅干しは食欲不振、喉の渇き、解毒作用、熱をとる、といった高い効用や、クエン酸が豊富で、疲労回復に効果があります。

「梅はその日の難のがれ」と言われます。1日1個食べたいものです。

昨今の健康志向から減塩梅干しやダシ入り梅干し、はちみつ入りなどが人気ですが、保存性では昔ながらの梅干し(15%〜20%程度)がオススメです。

瓜(うり)科〜キュウリやスイカなど

きゅうり、ゴーヤ、スイカ、メロンなど、瓜科の野菜は夏に旬を迎え、美味しく食べられます。

体の余分な熱を取り除く、利尿作用、体内の水分バランスの調整を行なう作用などがあり、暑気あたりの予防に良いとされています。

牛肉

滋養強壮に良いとされ、土用の丑の日に食べることで、夏を元気に乗り切るためのエネルギーを補給できます。

冷たいものを摂りすぎなどで胃腸が疲れている、暑さで体力が落ちている時には、脂身の少ない赤身ものがオススメです。

丑=牛。

土用の丑の日には牛を食べるのが自然ですが、仏教の影響や、古くからの食文化から、「丑の日」の行事食としては根付かなかったようです。

馬肉

地域によっては、牛肉ではなく、馬肉を食べる風習があります。

土用しじみ

しじみは肝機能を高めるオルニチンが豊富で、夏バテ防止に効果があります。

しじみの旬は夏と冬の2回。夏のしじみは「土用しじみ」と呼ばれ、産卵を控えて豊富な栄養を蓄えている時期であり、整腸作用があるといわれています。

「土用しじみは腹の薬」といわれ、古くから親しまれてきました。

土用卵

「土用卵」とは土用の期間に生まれた卵のこと。精のつく食べ物であると考えられてきました。

土用餅

土用に食べるあん餅は「土用餅」と呼ばれます。

食べると力がつくお餅と、厄除け(やくよけ)の意味を持つ小豆から作るあんこから作られる土用餅には、暑さに負けず無病息災に過ごせるようにとの願いが込められています。

主に、北陸地方や関西地方の風習と言われています。

あん餅は、お正月、お彼岸、お盆など、季節ごとに形や呼び方を変えて食べられてきたのですね。

我が家はあんこ好きなので、年中ことあるごとに喜んで食べています。

春土用の「戌の日」は「い」のつく食べ物・「白い食べ物」

春の土用は、「立夏(5月5日頃)」の前の約18日間です。

春土用の「戌(いぬ)の日」に食べるのがよいとされているものが「い」のつく食べ物や「白い食べ物」です。

【「い」のつく食べ物】

いわし、芋、いんげん豆、いなり寿司、いくら、イカ、いちごなど

【白い食べ物】

豆腐、かぶ、大根、しらすなど

秋土用の「辰の日」は「た」のつく食べ物・「青い食べ物」

秋の土用は、「立冬(11月7日頃)」の前の約18日間です。

秋土用の「辰(たつ)の日」に食べるのがよいとされているものが「た」のつく食べ物や「青い食べ物」です。

【「た」のつく食べ物】

玉ねぎ、大根、たけのこ、たこなど

【黒い食べ物】

秋刀魚(さんま)、鯖(さば)、鰯(いわし)などの青魚など

冬土用の「未の日」は「ひ」のつく食べ物・「赤い食べ物」

冬の土用は、「立春(2月4日頃)」の前の約18日間です。

冬土用の「未(ひつじ)の日」に食べるのがよいとされているものが「ひ」のつく食べ物や「赤い食べ物」です。

【「ひ」のつく食べ物】

ひじき、干物など

【赤い食べ物】

りんご、トマト、パプリカ、いちご、蟹(かに)など

食べ物の旬とは関係なく、こじつけ感がある食べ物もありますね…

秋の筍、冬のトマトやパプリカ、、

あくまで風習ですから、細かいことは気にせず、楽しみながら養生するのが一番ですね。

夏の土用期間にやるといいこと

夏の土用期間に行うとよいとされるものには「虫干し(むしぼし)」「土用干し」「丑湯(うしゆ)」「うり(きゅうり)封じ」などがあります。

虫干しとは

梅雨が開け、晴天の日が多くなる夏の土用に布団や衣類、本などを陰干し、湿気やカビから守ることを「虫干し」と言います。

地域にもよりますが、7月下旬はまだ湿気も高く、最近では線状降水帯の発生、高温などで、虫干しには適さないこともあります。

土用に限らず、盛夏前の天気がよく湿度が低い日に干すのがオススメです。

土用干しとは

夏の土用の期間に、塩漬けした梅を天日で3日間ほど干す作業を「土用干し」と言います。

この時期の紫外線は1年の中でも特に強く、殺菌効果により保存性が高まります。梅干し作りの大切な工程の1つです。

また、「田んぼの土用干し」では、田んぼの水を抜き、ヒビが入るまで土を乾燥させること。土中の有害ガスを抜いて酸素を補給するなど土壌改良を促します。

丑湯とは

「丑湯(うしゆ)」は、夏バテ防止や疲労回復、暑気払いのために、桃の葉や柿の葉、どくだみなど薬効のある葉をを入れたお風呂に入ること。

土用の丑の日に「丑湯」に入ることで、無病息災を願ってきました。

うり封じとは

「うり封じ」とは、夏の土用の丑にの日に主に仏教(特に真言宗の寺院)で行われる祈祷儀式です。病気や災難をキュウリ(胡瓜)に封じ込めて、病気平癒や無病息災を願います。

真言宗の開祖である弘法大師(空海)が、病気や悪鬼をキュウリの中に封じ込めて退散させたという言い伝えに由来するとされています。

寺院や地域風習にもよりますが、参拝者が持参、もしくは寺社で用意されたキュウリに、病気や願い事を書いたり、書いた紙を巻き付け、祈祷を受けます。その後、そのキュウリを土に埋めることで、病気や災いを封じ込めるという信仰に基づいています。

土用期間にしてはいけないこと・避けたい事

土用の期間中は土公神(どくしん・どこうしん)といわれる土を司る神の支配する時期と考えられ、土を動かす作業(土いじり、草むしり、基礎工事、穴掘り、井戸掘りなど)を忌む習慣がありました。

約18日間続く土用の中で「間日(まび)」と言われる土を動かす作業をしてもよいとされる日が存在しています。

- 土に関すること:土いじり、草むしり、井戸掘り、穴掘り、増改築、建築の基礎工事、地鎮祭など

- 新しいこと:新居購入、就職や転職、結婚や結納、開業や開店など

- 方角に関すること:旅行、引っ越しなど

新しいことを避けるのは、生活環境が変わるようなことは避けるべきとの考えによるものです。

土用期間は、全方角とも縁起が良くないとの考えから、場所を移動するような旅行や引っ越しを避け、静かに過ごすことが好ましいとも考えられていました。

土用殺とは

「土用殺(どようさつ)」は、その中でも季節ごとに特に気をつけるべき方角、凶とされる方位です。

| 土用 | 方角(土用殺) |

|---|---|

| 冬土用 | 北東 |

| 春土用 | 南東 |

| 夏土用 | 南西 |

| 秋土用 | 北西 |

いずれも化学的根拠はありませんし、現代の暦と旧暦の暦は1ヶ月程度のズレがあります。どこまで気にするかは、本人次第ですね。

土用期間に草むしりや土いじりするなら間日

間日(まび)とは

土用の間日(まび)とは、土用期間中でありながら、土いじり、草むしり、基礎工事などといった土いじりをしても良いとされる日のことです。

上述の通り、土用期間中は、土を司る神である土公神(どくしん)が土に宿るとされ、土を動かすことを忌む習慣がありますが、間日は土公神が天上界へ行くため、土を動かしても問題ないとされています。

【土用の間日】

- 春土用:巳の日・午の日・酉の日

- 夏土用:卯の日・辰の日・申の日

- 秋土用:未の日・酉の日・亥の日

- 冬土用:寅の日・卯の日・巳の日

2026年・2027年の「間日」はいつ

【2026年の間日】

| 土用 | 2026年の間日 |

|---|---|

| 冬土用 | 1/17(土:卯)、1/19(月:巳)、1/28(水:寅)、1/29(木:卯)、1/31(土:巳) |

| 春土用 | 4/17(金:酉)、4/25(土:巳)、4/26(日:午)、4/29(水:酉) |

| 夏土用 | 7/21(火:申)、7/28(火:卯)、7/29(水:辰)、8/2(日:申) |

| 秋土用 | 10/24(土:未)、10/26(月:酉)、10/28(水:亥)、11/5(木:未) |

【2027年の間日】

| 土用 | 2027年の間日 |

|---|---|

| 冬土用 | 1/23(土:寅)、1/24(日:卯)、01/26(火:巳) |

| 春土用 | 4/20(火:巳)、4/21(水:午)、4/24(土:酉)、5/2(日:巳)、5/3(月:午) |

| 夏土用 | 7/23(金:卯)、7/24(土:辰)、7/28(水:申)、8/4(水:卯)、8/5(木:辰) |

| 秋土用 | 10/21(木:酉)、10/23(土:亥)、10/31(日:未)、11/2(火:酉)、11/4(木:亥) |

土用期間に土いじりや草むしりをしてしまった!

あまり気にしないに限ります。

科学的根拠はありませんし、現在の暦と旧暦には1ヶ月程度のズレもあります。

どうしても気になる場合には、をまいてお清めをし、土公神に謝ると良いと言われています。