こどもの日・端午の節句の基礎知識〜違い、由来・意味、慣わし、行事食、鯉のぼりや五月人形飾り/片付けのタイミング、初節句、内祝い、五月人形の供養

こどもの日と端午の節句の基礎知識をまとめておきます。

「こどもの日」「端午の節句」「菖蒲の節句」の違いを簡単に

「こどもの日」も「端午の節句」も5月5日ですが、意味や由来が異なります。

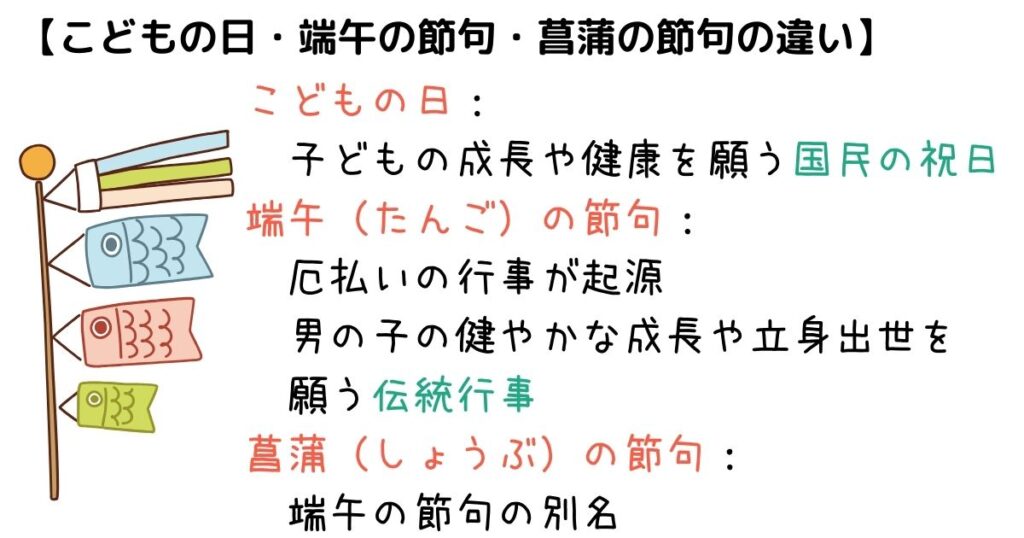

「こどもの日」とは

こどもの日は、男女の区別なく子どもの成長や健康を願う国民の祝日です。

1948年に「国民の休日」として制定され、祝日法では「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日と定められています。

「端午の節句」とは

「端午の節句(たんごのせっく)」は、古代中国の「端午節」という厄払いの行事が起源とされています。奈良時代に伝わると、宮中文化として定着しました。

その後、武家社会の風習と結びつき、男の子の武運長久や立身出世を願う行事として発展しました。今でも、鎧兜(よろいかぶと)や五月人形を飾り、鯉のぼりを立てるなどの風習があります。

菖蒲の節句

「菖蒲の節句(しょうぶのせっく)」は、端午の節句の別名です。

菖蒲は、その強い香りに邪気を払う効果があると信じられており、厄払いのために用いられていました。

そのため、端午の節句の時期に菖蒲湯に入ったり、菖蒲を飾ったり、菖蒲の入ったお酒を飲む風習があります。

武家社会では、「菖蒲」が武道を重んじる「尚武」と同じ音であることから、男の子の成長を祝う縁起物として定着しました。

端午の節句は、行事全体の名称

男の子の成長を祝う意味合いが強い

菖蒲の節句は、行事の中で菖蒲が重要な役割を果たしていることに由来

厄払いと健康祈願の意味合いが強い

こどもの日はどんな日〜意味や由来

こどもの日は、1948年「国民の祝日に関する法律」により制定された国民の祝日です。

国民の祝日に関する法律

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを目的としています。

もともと5月5日は古代中国から伝わった端午節ですが、日本独自の発展を遂げ、男の子の成長を祝う日となりました。

戦後の混乱期に「未来を担う子どもたちを大切にしよう」という気運の高まりから、男女関係なくすべての子どもの成長を祝う日として「こどもの日」が制定されました。

現在では、こどもの日には、男の子も女の子も一緒にお祝いすることが一般的ですが、男の子のお祭りである「端午の節句」の風習である、鯉のぼりや鎧兜飾りなどの飾り付けや、家族で柏餅やちまきを食べるなどの行事も残っています。

レジャー施設や飲食店では、男の子にも女の子にも無料サービスやプレゼント企画などがありますね

端午の節句はどんな日〜意味や由来、習わし

端午の節句の意味や由来

「端午の節句」は、伝統的な年中行事を行う季節の節目(ふしめ)となる五節句の1つです。

古代中国から、奈良時代に日本に伝わったとされていますが、端午節の由来には諸説あります。

- 「端午」とは「はじめの午の日」

「午(うま/ご)」と「五(ご)」の音から、5月5日が端午の節句として定着 - 中国の陰陽五行説では、奇数は陽、偶数は陰

5月5日は、陽の気が重なる縁起の良い日とされ、邪気を払うために菖蒲などの薬草を用いた行事が行われた - 古代中国の楚の国の政治家であった屈原が、5月5日に川に身を投げたことに由来

旧暦5月は、現在の6月頃にあたり、疫病が流行りやすい時期であったため、厄払いの行事が行われていました。

奈良時代に日本に伝わると、旧暦5月(現在の6月頃)は、田植え前の時期と重なることから、農耕の行事とも結びつきます。平安時代には、宮中行事として定着しました。

鎌倉時代以降、武家社会において、菖蒲(しょうぶ)を飾ったり、武具を飾ったりする風習と結びつき、男の子の成長を祝う行事として定着します。

江戸時代には、幕府が5月5日を式日(しきじつ)と定め、武家の間で盛んに行われるようになります。

これらの風習は、庶民にも広がり、男の子の成長と立身出世を願う行事として定着しました。

現在では一部の地域を除き新暦の5月5日、「こどもの日」に行います。

菖蒲の節句と呼ばれる理由

「端午の節句」は「菖蒲の節句」とも呼ばれます。

端午節に菖蒲(しょうぶ)などの多種の薬草を厄除けに用いられたきたことに由来します。

菖蒲の独特の強い香りには、邪気を払い、心身を清める効果があると信じられ、古来より薬草として用いられてきました。南朝梁や隋の時代の文献に記されているほどです。

日本に伝わると、宮中でも菖蒲で作った髪飾りである「菖蒲のかずら(あやめかずら)」が、端午の節会に邪気を払うために用いられました。

旧暦の端午の節句の時期は、現代の6月頃。ちょうど梅雨の始まりと重なり、体調を崩しやすい時期でもあります。そのため、菖蒲湯に入る、菖蒲酒を飲むなど、菖蒲を用いて邪気を払い、無病息災を願う風習が生まれました。

鎌倉時代以降では、菖蒲の葉の形が剣に似ていることから、武士の間では菖蒲を尚武(武道や武勇を尊ぶこと)に通じるとして、縁起の良いものとされ、男の子の成長を祝い、健康を祈るようになります。

【男の子の成長を祈る象徴としての菖蒲の役割】

- 菖蒲は邪気を祓い、心身を清める

→ 無病息災を願う、 - 菖蒲の葉の形が剣に似ている

→ 尚武(武道や武勇を尊ぶこと)に通じる

端午の節句は祝日・男の子のお祭りなのか

端午の節句が男の子のお祭りと言われるようになったのは、主に武家社会の風習が影響しています。

鎌倉時代以降、武家社会において、「菖蒲」の音が「尚武」(武道や武勇を尊ぶこと)と同じであることから、男の子の成長を祝う行事として定着しました。

江戸時代には、幕府が5月5日を式日(しきじつ)と定めました。武家では鎧兜や武者人形を飾り、男の子の健やかな成長と立身出世を願うようになりました。

この風習が庶民にも広まり、端午の節句は男の子のお祭りとして認識されるようになりました。

しかし、1873年(明治6年)に、新暦が採用されると五節句の祝日は廃止され平日となります。

戦後、「未来を担う子どもたちを大切にしよう」という気運の高まりから、男女関係なくすべての子どもの成長を祝う日として「こどもの日」が制定されます。1948年「国民の祝日に関する法律(祝日法)」が発布され、5月5日は「こどもの日」、祝日となります。

端午の節句は、時代の変遷とともに、様々な意味合いが込められた行事として現代に受け継がれてきたのです。

「こどもの日」として祝日になったので、「端午の節句」が祝日に戻ったわけではありません。「桃の節句」である3月3日が平日なのは、別に男女差別とか男尊女卑とか、そう言う話でもありません。

端午の節句の慣わし

端午の節句は、男の子のお祭りです。

男の子の健やかな成長を願い、鎧兜や刀、武者人形や金太郎などを模した五月人形(ごがつにんぎょう)などを室内に飾り、庭に鯉のぼりをあげるのが、「風習」とされる現代の典型的な祝い方です。

他にも、柏餅やちまきを食べたり、菖蒲湯に入ったりします。

- 五月人形:子供の身に降りかかる災いから守る

・甲冑飾り(かっちゅうかざり):鎧(よろい)飾りや兜(かぶと)飾りなど

・武者人形(むしゃにんぎょう)

・金太郎人形 などの総称 - 陣羽織:武将のように強くたくましく育つことを願う

- 鯉のぼり:健やかな成長と立身出世を願う

- 菖蒲湯:無病息災を願う

- 柏餅:家系が絶えない

- ちまき:邪気払い

男の子の初節句

男の子の初節句はいつ

男の子の初節句は、赤ちゃんが産まれて初めて迎える5月5日です。

ただ、年明け1月以降の出生の場合には、1年遅らせて、1歳になった5月5日に初節句を迎えることもあります。

これは、赤ちゃんや母親の体調の安定などが理由です。地域や家の考え方にもよりますので、決まり事ではありません。

初節句/端午の節句で飾るもの

初節句に限らずですが、端午の節句では、男の子の健やかな成長を願い、鎧や兜、刀、武者人形や金太郎などを模した五月人形(ごがつにんぎょう)などを室内に飾り、庭に鯉のぼりをあげるのが、「風習」とされる現代の典型的な祝い方です。

室内に飾る五月人形などは、人形の種類も様々です。地域差、家の考え方、住環境などによって選ぶことができます。

五月人形の由来〜内飾り

鎧(よろい)飾りや兜(かぶと)飾りなどの「甲冑飾り(かっちゅうかざり)」、「武者人形(むしゃにんぎょう)」、「金太郎」などを総称して五月人形(ごがつにんぎょう)と呼びます。

五月人形は、「厄災から子どもを守ってくれるお守り」です。無病息災で健やかな成長を願い屋内に飾る「内飾り」です。

武家社会の家長制度では、長男は家名を代々引き継ぎ、「家系を守る」役割がありました。その使命や強さの象徴として、鎧や兜が飾られていました。また、戦いで身を守ってくれる兜や鎧を飾ることで、男の子の無病息災や戦での活躍、そして家名の存続を願ったのです。

江戸時代になると、武家屋敷では「嫡男(長男)」が生まれると、玄関先に兜や槍、「幟旗(のぼりばた)」などを飾って「跡取りの誕生」を知らせて祝うようになりました。

鯉のぼりの由来〜外飾り

「鯉のぼり」や「武者絵幟(むしゃえのぼり)」など、屋外に立てて飾るものが、「外飾り」です。

江戸時代に武家屋敷で、男児の誕生を祝うために家紋入りの幟(のぼり)と呼ばれる細長い旗(はた)のようなものを揚げたことに由来します。

庶民は、階級制度の関係で武家と同じことはできません。そのため、幟の代わりとして紙でできた小さな旗を掲げたのが始まりとされています。

最初は、1本の竿に一匹。泳ぐ姿が人気となり、次第に大きくなり、明治時代になると数匹に増え、昭和の高度経済成長期には黒(父親)・赤(母親)・青(子ども)を表すとされ、緑やピンクなども増えました。

鯉のぼりは、鯉が滝を登って龍に変わるという古代中国の故事にちなんで、立身出世のシンボルと意味付けされています。また、鯉のぼりの吹き流しには、青(緑)、赤、黄、白、黒(紫)の五色が使われており、古代中国の「五行説」に基づいているという説もあります。

鯉のぼりなどは、もともと屋外に飾る「外飾り」でしたが、住環境や考え方の変化から、現代では小さなサイズにし、屋内に飾ることも珍しくありません。

初節句では誰が買う

初節句の飾り物を買うのは、家の跡取りが誕生したことを祝う意味を込めて、男親(父方)の実家とも言われましたが、地域差や家の考え方にもよります。

- 父方の実家(祖父母)が購入

- 母方の実家(祖父母)が購入

- 両家の実家(祖父母)が共同で購入

- 両家の実家(祖父母)でがそれぞれ購入

- 祖父母からお祝い金として費用を出してもらい、親が購入

時代と共に考え方は変わりますし、住環境などによる制限もあります。後悔したり、後々揉めたりしないよう、夫婦でよく話し合って決めるしかありません。

次男や三男の鯉のぼりや五月人形などの飾り物

女の子の雛人形には、子どもの厄や災いを「身代わり」として引き受けるという役割があるため、姉妹でそれぞれ一つずつ用意するものとされています。

男のこの場合も同様に、鎧や兜、武者人形など五月人形はそれぞれに用意するものとされています。

一方、鯉のぼりなどの外飾りは、兄弟で同じものでよいとされています。

初節句のお祝いをもらったら

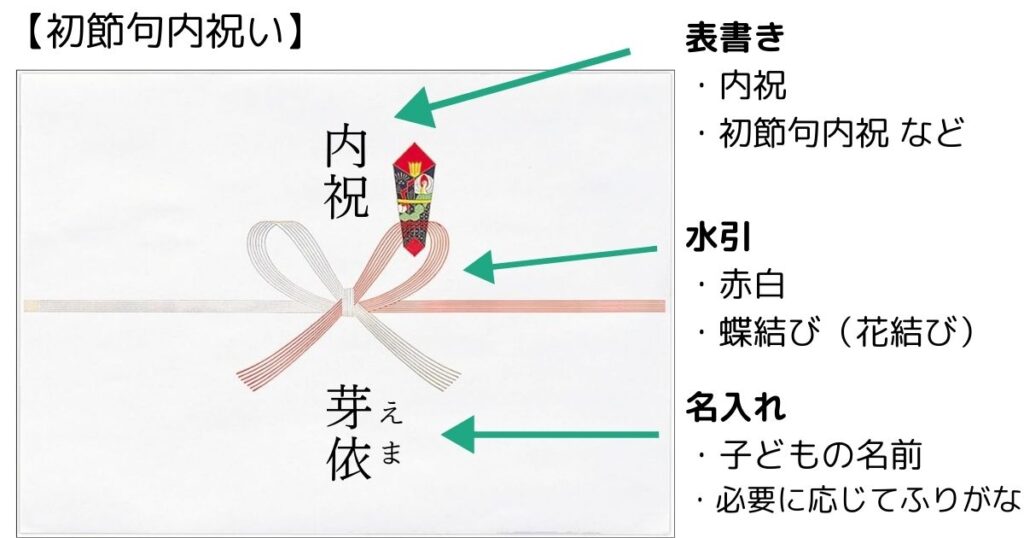

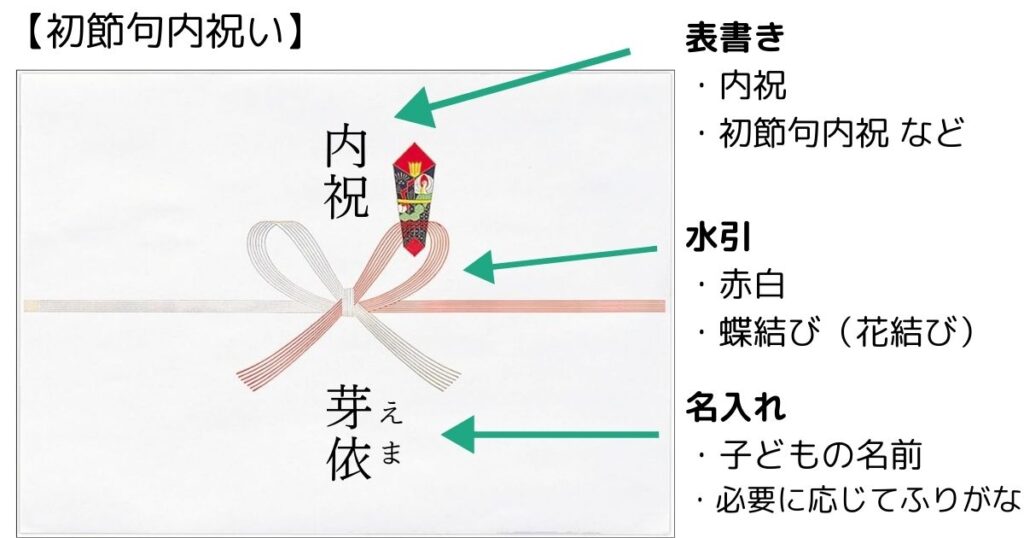

初節句にお祝いをいただいたら、「内祝い」としてお返しをするのが、現代の一般的な作法です。

お返しをする際の、のし紙の表書きや名入れはこちら↓

※ 名入れは子どもの名前です

お祝いをいただいた方を、お祝いの席に招待した場合には、基本的にお返しの必要はありません。お祝いの膳にお呼びすること自体が、お祝いのお返しに相当するからです。

ただ、お祝いにいただいた額面が大きい場合、何もお返しをしないことが気になる場合には、お土産として用意してもいいでしょう。

また、知人友人、親戚など、お祝いの席に招待してない方からのお祝いには、お返しとして「内祝」を贈るのが一般的です。金額は、いただいた額面の半分から1/3程度が目安です。

友達などからのお祝いで、お返しの額もさほど大きくないような場合には、のし紙の代わりに品物にシールを貼るのも便利です。

端午の節句〜鎧兜・五月人形・鯉のぼりの飾り方

飾り始めるタイミング〜いつから

五月人形(内飾り)や鯉のぼり(外飾り)などは、お彼岸が過ぎ、4月中旬頃から飾り始めるといいでしょう。

飾り始めるタイミングに決まり事はありませんが、天気の良い休日などにゆっくり飾るのがおすすめです。

前日である5月4日に飾るのは、「一夜飾り」といって避ける傾向があります。

「一夜飾り」は、本来正月飾りを大晦日の12月31日に飾ることを意味します。慌てて飾るのは葬儀のようであり、歳神様に失礼であるとか、縁起が悪いと言うのが理由です。

節句の飾り物には関係ないのですが、同じように考える人もすくなくありませんし、ネットにそのような情報も溢れています。無駄なトラブルや不快な思いは避けるに越したことはありません。

片付けのタイミング〜いつまで

端午の節句が過ぎたら、五月人形や鯉のぼりなどは天気の良い日に片付けます。

雛人形のように「片付けが遅れると婚期が遅れる」といった言い伝えもありません。

天気の良い、乾燥した日に、汚れを落とし手入れをして片付けるのが基本です。

地域や家の考え方もありますので、親(特に購入した側の親)に確認しておくと、安心です。

五月人形や鯉のぼりは何歳まで飾るのか

鎧・兜・武者人形などの五月人形や、鯉のぼりは、男の子が何歳になるまで飾るのかには、決まり事はありません。

昔は、男の子や成人する儀式である「元服」を終えるまで飾ったとも言われています。元服は、現代の成人式のようなもので、11歳〜17歳頃に行われていました。公家と武家、庶民でも年齢が異なります。

現代だと18歳になるのですが、本人や家次第と言えるでしょう。

【端午の節句の飾り】

- 小学校入学頃まで

- 小学校卒業まで

- 子どもが興味を示さなくなる、「もう飾らなくていい」と言うタイミング

- 成人、一人暮らし、結婚などのタイミング

五月人形や鯉のぼりなど、端午の節句の飾り物は、子どもの健やかな成長や立身出世、幸福を願うものです。

親の考え方、子どもの考え方、親子関係、住環境などによっても変わってきます。ネットの情報よりも、家族で話あって決める方が面倒がありません。

こどもの日・端午の節句の行事食

行事食には地域差もありますので、一般論/知名度高めのものをご紹介します。

柏餅

柏餅(かしわもち)は、柏の葉で餡入りのお餅を包んだものです。

柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、「家系が絶えない」という縁起の良い意味があります。

お餅は、白餅やよもぎ餅/草餅。中の餡も、こしあん・粒あん・味噌餡(白味噌と白あんを混ぜたあん)など、、地域や家によっても異なります。

ちまき(粽)

ちまき(粽)は、もち米を笹の葉などで包んで蒸したものです。

中国の故事に由来し、邪気を払う意味があります。

関西地方では餡入りの甘いもの、関東地方ではもち米を使ったおこわ風のものが主流とされていますが、地域によって形や味が異なります。

草餅

草餅(くさもち)・よもぎ餅を、柏餅とは別に食べることもあります。

よもぎには、邪気払いの意味があります。

たけのこ料理

筍(たけのこ)は成長が早いため、子供の成長を願いを込めて用いられます。

筍は「旬の食べ物」というよりも、縁起食ですね、、

カツオ(鰹)やブリ(鰤)

鰹/カツオは「勝男」、鰤/ブリは「出世」に通じる縁起物として、食べる地域もあります。

初鰹が美味しい時期ですね

大人になり役目を終えた5月飾り

五月人形は、男の子の健やかな成長と幸せを願うお守りのようなものです。

そのため、本人(子ども)が自立した、結婚した際などに、五月人形の役目が終わることになります。

自立後も飾る

自立や結婚後、自分の五月人形を持参し、その時期に飾っても問題はありません。

子どもの五月人形と一緒に飾る

結婚後、男の子が生まれ五月人形を用意しても、子どもの五月人形と自分(父親)の五月人形を一緒に飾ることもできます。

実家で飾る

自立や結婚の際に持参せず、実家に置いてきた場合には、実家で飾り続けても構いません。

供養する

本人が飾ることがなくなった五月人形は、供養します。神社やお寺に供養をお願いしたり、五月人形を扱う店で供養祭などの窓口になってもらえることがあります。

成長と幸せを願い用意してもらった五月人形ですから、家庭ゴミや粗大ゴミにそのまま出したり、メルカリなどで中古品として売るのは、できれば避けたいところです。

ネットでも、人形供養を受け付けているところもあります。実在するお寺や神社が対応しているところにすると安心です。

下記は、四国八十八ヶ所霊場の第六番札所「温泉山 瑠璃光院 安楽寺」という、徳島県板野郡上板町にある高野山真言宗の寺院で供養してもらえます。追加料金をお支払いすると、個別でのお焚き上げでの立ち合いもできます。

鯉のぼりは自治体のゴミとして処分できる

鯉のぼりは、子どもの健やかな成長や立身出世を願うものではありますが、もとは外飾り(家の中に飾るコンパクトサイズもあります)ですし、子どもの厄災を代わりに受ける「お守り」でもないので、そのまま自治体のゴミとして処分します。

自治体の分別基準に則り、処分します。鯉のぼり本体は畳めますが、ポールなどはサイズによって粗大ゴミになります。

鯉のぼりの寄付・譲渡

状態が良い鯉のぼりの場合には、「寄付」や「譲渡」できることもあります。

受付時期・受付内容(サイズ等)・発送方法などは、主催者/寄付先によってそれぞれです。「鯉のぼり 寄付」などで検索し、条件等を確認する必要があります。