自筆証書遺言書保管制度を利用するために、実際に法務局に出向き手続きをしてきました。

持ち物、所要時間、注意事項、申請手続きに関する疑問等をまとめておきます。

目次

自筆証書遺言保管制度の保管申請には絶対予約が必要

自筆証書遺言保管制度を利用する際、窓口で行う全ての手続きには、予約が必要です。

原則として即日処理のため、手続き完了まで一定の時間を要するからとされています。

法務局(遺言書保管所)によっては、手続きの内容や担当者の作業状況次第では、当日対応をしてもらえることもあるようです。ただ、当日だと時間がかかることもあるので、予約必須と思っている方が間違いありません。

法務局手続き案内予約サービスのサイトや電話から簡単に予約が取れます。

法務局手続案内予約サービスの専用HP

あわせて読みたい

【遺言書】自筆証書遺言書保管制度を利用してみた②~法務局の予約に関するアレコレ徹底解説

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の予約について、まとめておきます。 https://korekarano.org/will_1 【自筆証書遺言書の保管申請に予約は必要?】 自筆証書遺言書...

自筆証書遺言保管制度の保管申請時に必要な持ち物

提出書類など、当日必要なものがあります。忘れると当日申請できない、手続きが完了しないことになりますので、忘れずにご用意ください。

- 遺言書

- 保管申請書

- 住民票の写し等

- 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書

- 手数料 3,900円の収入印紙

- 遺言書で利用した印鑑

遺言書

自筆証書遺言には、書き方の要件等ありますので、よく確認して準備しておきましょう。

・遺言書は複数枚数でもホチキス止めは不要

・封筒不要

・遺言書を外国語で作成した場合は、遺言書の日本語による翻訳文を添付

あわせて読みたい

【遺言書】自筆証書遺言書を書いてみた③~簡単な遺言書の書き方・注意点をわかりやすく解説 文例つき

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の遺言書の書き方や注意点、理解しておくべきことについて、まとめておきます。 できるだけ簡単に簡潔に遺言書を作成したかった私た...

原本は、法務局(遺言書保管所)にて管理します。必要に応じて、コピーや画像等で控えをとっておくといいでしょう。

コピーした遺言書はあくまで控えであり、自筆証書遺言書としての効力はありません。

保管申請書

法務局の自筆証書遺言保管制度の「申請書/届出書/請求書等」のページから、「申請書」や「記載例・記載上の注意事項」をダウンロードできます。

あわせて読みたい

【遺言書】自筆証書遺言書保管制度を利用してみた④~「保管申請書」の書き方に関するアレコレ徹底解説

自筆証書遺言書保管制度を利用する際に必要な「保管申請書」の書き方や注意点をまとめておきます。 行政の申請書あるあるなのですが、「書き方例」や「書き方の説明」が...

記入にはそれなりに時間がかかりますので、事前に記入し持参しましょう。

住民票の写し等

【住民票の写し等の要件】

- 3か月以内に取得

- 本籍及び筆頭者の記載入り

- マイナンバーや住民票コードの記載なし

保管申請書では、住民票の記載とおりに記入する必要があります。3ヶ月以内の取得であればいいので、事前に取得し、手元に用意しながら申請書や遺言書を記入することをオススメします。

「住民票の写し」でも、「住民票の写しのコピー」でも構いません。

【住民票の写しとは?】

住民票の写しとは、住民票原本に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を、市区町村の役場に保管されている住民基本台帳から、必要事項を特殊な紙に印字したもののことです。市区町村の窓口で交付されたり、コンビニ等で取得できるものです。

住民票の原本ではありませんので、「住民票の写し」といいます。なお、「住民票原本」は、持ち出しも請求もできません。

「住民票のコピー」は、「住民票の写し」をコピーしたものです。

こういうところも、行政的ですよね。

確かに「写し」なのですが、毎回取得した住民票の用紙(原本と思っている)なのか、コピーでいいのか、わからなくなるのは、私だけではないはず。

顔写真付きの官公署から発行された身分証明書

申請者の本人確認のために、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書が必要です。

【使用できる身分証明書】

- 運転免許証,マイナンバーカード等

※有効期限のある身分証明書については,有効期限内のもの

手数料

自筆証書遺言書の保管申請手数料は、1通につき3,900円。収入印紙で納付します。

収入印紙は、法務局や郵便局等で購入することができます。基本的に、現金払いのみ。クレジットカードや電子マネー等で購入することはできません。

遺言書の枚数や、保管期間に関わらず、「遺言書1通」につき手数料は3,900円です。

遺言証で利用した印鑑

遺言証に誤字脱字等があると、訂正のために印鑑が必要です。

法務局では、遺言書の形式が確認されます。

遺言証の記載内容を相談したりアドバイスをもらうことはできませんが、形式の不備や、明らかな誤字脱字であれば、訂正が必要となる可能性もあります。念の為、遺言証で利用した印鑑を持参すると安心です。

自筆証書遺言保管制度の保管申請にかかる時間

法務局により、保管申請の予約時の枠の長さが異なりますが、概ね1時間〜1時間半です。

実際、提出書類の確認と登録などで、1時間程度はかかります。

なお、夫婦で同日にそれぞれの遺言書の保管申請をすることもできます。

法務局のサイトでは「御夫婦でそれぞれ1通ずつ,遺言書の保管の申請をする場合,同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には,お一人につき1件の予約が必要」とあります。

法務局(遺言書保管所)ごとに、同日の午前/午後それぞれの枠数が異なります。午前・午後ぞれぞれ2枠、3枠あることもありますが、1枠のみ予約できる法務局(遺言書保管所)も少なくありません。

予約の前に、申請する法務局に電話で問い合わせてみるといいでしょう。

私たちが申請した法務局では、午前・午後ともに、1枠ずつでしたが、電話で問い合わせたところ、同時間(予約1枠)で対応してもらえました。当日は、夫婦2名分で手続き完了まで90分程度かかりました。

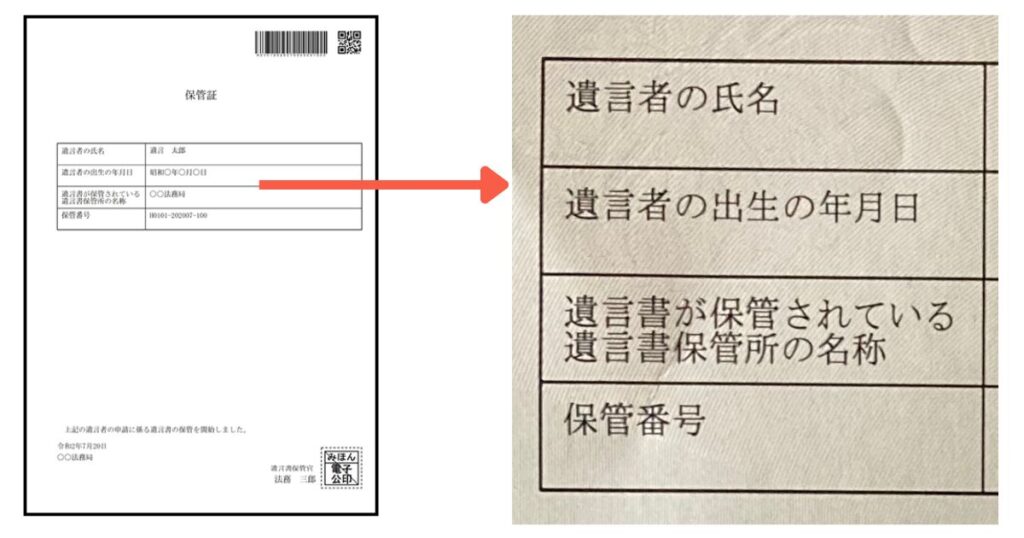

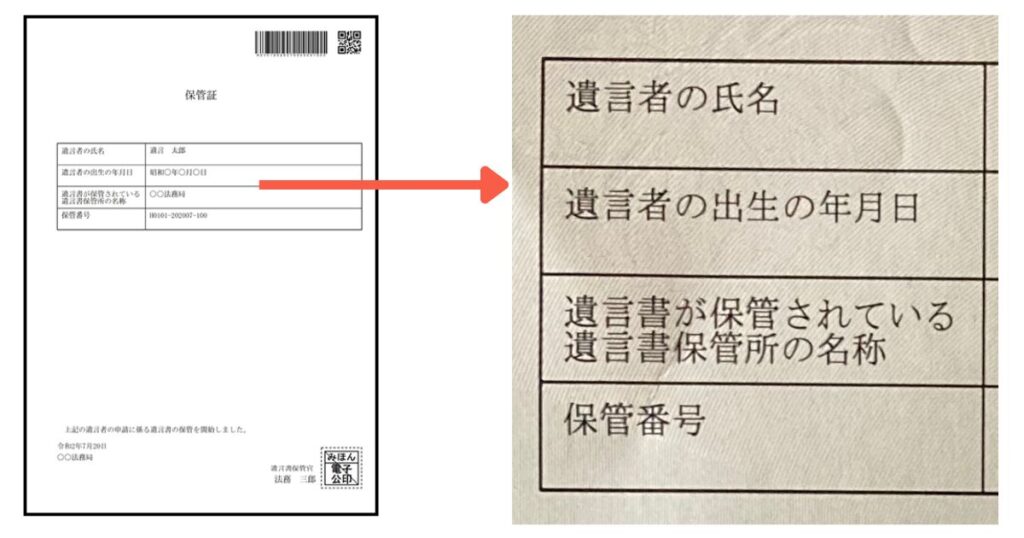

自筆証書遺言書の保管証

遺言書や申請書等に不備がないと、法務局(遺言書保管所)で、遺言書や申請内容をデータ化し、「保管証」が交付され、申請手続きが完了します。

保管証について

保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。

保管番号は,保管した遺言書を特定するための重要な番号です。

遺言書保管申請時によくある疑問

- 遺言書の保管申請に、遺言者本人が病気やケガで行けない場合は?

-

いかなる理由でも、代理申請が認められていません。

自筆証書遺言保管制度では、遺言者本人の自筆の遺言書を、遺言者本人が申請にいくことが要件です。介助のための付添人の同伴は問題ありません。

- 遺言書保管申請時には、遺言書は封筒に入れていくの?

-

封筒は不要です。

遺言書は、法務局(遺言書保管所)で、担当官が形式要件の確認をし、その後スキャナで読み取り画像データ化します。持参用に封筒に入れるのは構いませんが、提出時には封筒から出します。

また、複数枚数であっても、ホチキス等でとじる必要もありません。

- 遺言書保管証の保管番号はなにに使うの?

-

遺言者が、以降遺言書の閲覧、撤回、変更等をする際、相続開始後に相続人などの方々が遺言書の閲覧等の手続きをする際に、保管番号がわかると手続がスムーズ になります。

- 遺言書の保管番号がわからないと遺言書は無効?

-

保管番号がわからなくても、遺言書や保管が無効になるわけではありません。

名前等で検索することができます。ただ、申請者・法務局の担当官双方の手間は増えます。

- 保管証を無くしたら遺言書は無効?

-

保管証をなくした場合でも、遺言書や保管が無効になるわけではありません。

名前等で検索することができるからです。ただ、手間は増えますので、保管証は無くさないようにするか、保管番号を別途控えておくといいでしょう。

- 保管証をなくしたら再発行してもらえるの?

-

保管証の再発行はありません。

- 保管番号は家族に伝えてもいいの?

-

保管番号や、保管申請していることを家族に伝えることに何の問題もありません。

むしろ、保管証のコピーなどを、家族や相続人に渡しておくと相続時に情報がすばやく正確に伝わるため、間違いありません。

ただし、家族等の相続人や遺言執行者でも遺言者が死亡するまで、遺言書を閲覧することはできません。

- 保管番号がわかれば、家族は遺言書見ることができるの?

-

遺言者本人が存命中は、遺言者本人のみが遺言書の閲覧可能です。

推定相続人や遺言執行者に指定されていても、遺言者の存命中に閲覧することはできません。

- 保管申請した遺言書は遺言者本人や、相続後に家族に返してもらえるの?

-

一度保管した遺言書は、遺言者本人が保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

相続開始後であっても、家族や相続人からの申請で返却されることはありません。

- 保管申請後に遺言書の内容は変更できるの?

-

遺言書の内容は何回でも変更可能です。

システム上、内容の変更をするよりも、保管してある遺言書を撤回し、変更した遺言書を改めて保管申請する方が間違いありません。

保管中の遺言書の撤回・返還手続きは、遺言者本人のみ可、手数料は不要です。

遺言書の保管の申請の撤回書

記載例・注意事項03

再度、遺言書を保管申請する場合には、保管手数料3,900円がかかります。

遺言書の保管申請書

記載例・注意事項01

保管中の遺言書に内容を追加するだけであれば、追加分の遺言書の保管申請手続きをします。この場合でも、保管申請手数料が3,900円かかります。

新旧複数の保管所が存在することになるので、内容に齟齬がないようご注意ください。

- 遺言書の保管申請を撤回すると、遺言書が無効になるの?

-

遺言書の保管申請撤回は、法務局(遺言書保管所)に預けることをやめるだけで、遺言書の効力とは関係がありません。

ただし、個人保管となる場合には、遺言書として有効にするためには、家庭裁判所による検認や、「公正証書遺言」としての手続きが別途必要になります。

- 遺言書保管申請後、遺言者が引越しをするときの変更手続きは?

-

全国312ヵ所ある遺言書保管所(法務局)の窓口や郵送により、住所等の変更手続きが可能です。

必ずしも、申請した法務局(遺言書保管所)で手続きしなければならないわけではありません。

変更届出書

記載例・注意事項04

- 遺言書保管申請後に、遺言者の住所が変わっても、住所変更の手続きをしないと無効なの?

-

遺言者の住所変更があった場合、住所変更手続きをしなくても、遺言書が無効になるわけではありません。

ただ、相続発生後の遺言手続きの際に、相続者や遺言執行者の手間が増えることにはなります。

- 遺言者の住所変更手続きは相続人や遺言執行者でもできるの?

-

遺言者の住所等変更手続きができるのは遺言者本人のみです。

相続発生後に、相続人や遺言執行者は「遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」の交付請求ができますが、その際に遺言者の住所が旧住所のままだとしても、遺言者の住所変更の手続きをすることはできません。

必要に応じて、遺言者の住所履歴を証明する公的な書類を取得する必要があります。

- 自筆証書遺言保管制度を利用すると、相続人はどのような書類を受けとることができるの?

-

相続人や遺言執行者等は、相続開始後(遺言者の死後)「遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」の交付請求、遺言書の閲覧ができます。

「遺言書保管事実証明書」とは、その請求人を「相続人」とした自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかの事実確認の書類です。全国の遺言書保管所(法務局)や郵送で手続きが可能です。

「遺言書情報証明書」とは、遺言者の情報や遺言書の内容証明となるものです。遺言書の閲覧同様、遺言書の内容確認ができます。また、遺言書原本の代わりに、続登記手続等や銀行における相続手続等で使用することができます。

- 「遺言書情報証明書」はどのような手続きで使用できるの?

-

遺言者の死後(相続開始後)に、相続人、受遺者等、遺言執行者等、及び、その親権者や後見人等の法定代理人は、「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。

これは、家庭裁判所の検認を受けた遺言書同様に、相続登記手続等や銀行における相続手続等で使用することができます。

あわせて読みたい

【遺言書】自筆証書遺言書保管制度を利用してみた①~3,900円で相続トラブルも面倒も予防可能か徹底解説

2020年(令和2年)7月から、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。 「自筆証書遺言の保管制度」とは、簡単に言えば自筆で記載した遺言書を法務局で預かってもらえる制...

法務局に出向き申請手続きをするので、時間と手間はかかりますが、必要な書類さえ整えておけば、当日は特にすることもありません。

間違いを指摘された箇所の訂正と、確認の質問に答える程度です。

自筆の遺言書を残すのは、難しく大変なことかと思っていましたが、想像以上に簡単でした。財産や自分が使用している様々な契約内容を確認・整理するいい機会になりました。