納骨堂の安全性〜納骨堂や宗教法人の経営破綻リスクと代替案、これからの供養のあり方

納骨堂は、故人の遺骨を安置し、遺族が参拝できる場所として、日本の葬送文化において重要な役割を果たしています。特に、都市部での墓地不足や核家族化に伴い、納骨堂の需要は増加傾向です。しかし近年、経営破綻する納骨堂も増えてきています。

今回は、知っておきたい納骨堂のリスクや対策などをまとめておきます。

納骨堂経営破綻の実態

近年、納骨堂の経営破綻の報道を目にするようになりました。話題にもなった大きな破綻には次のようなものがあります。

- 2010年 福井県あわら市〜5,000基に対し契約者は60人で不採算破綻

- 2012年 仙台市〜負債24億円で破綻

- 2021年 北海道札幌市〜負債約3億円で経営破綻

- 2024年 大阪市〜破産、2017年には納骨堂の運営会社社長が架空経費を計上して法人税など約2億1,000万円を脱税し逮捕

他にも、東京では大規模な納骨堂の経営譲渡などもあります。

経営破綻する納骨堂の数は、今のところ多くはありませんが、今後増えていく可能性が高いと考えられています。

納骨堂の種類

納骨堂の方式には、ロッカー式、棚式、仏壇式、お墓式などいくつかあります。同じ納骨堂でも、大きさや装飾、システムによって料金が異なります。

他にも、管理・運営主体の違いがあります。こちらも、初期費用や年間利用料とダイレクトに関わります。

寺院納骨堂

寺院により運営・管理される納骨堂です。

その多くは、寺院内に設けられ、お墓の建立よりも安価であることが多いです。寺院にもよりますが、檀家であることが条件であったりします。

公営納骨堂

都道府県や市町村などの自治体が運営・管理する納骨堂です。

各自治体の使用条件を満たした方のみが利用できます。宗教や宗派を問わないことが多く、初期費用や年間利用料なども比較的安価で、人気があります。ただ、空きが少ないため、希望しても利用できるとは限りません。

民営納骨堂

宗教法人、財団法人、社団法人が運営主体となり、販売を民間会社が行う納骨堂です。

宗旨や宗派による制限がないことが多いです。公営納骨堂よりも初期費用や年間利用料がかかることが多く、価格帯にも幅があります。中には、ホテルのようなラウンジの併設、個室の参拝室があるなど、贅を尽くしたものもあります。

合祀納骨堂(永代供養墓、合同供養墓、共同墓、合祀墓など)

合同で納骨する合葬墓スタイルの納骨施設。寺院や公営、民営の霊園内に併設されることもあります。

お墓の承継者がいない場合、お墓がない、墓じまい後などに、墓地の管理者に遺骨を管理、供養してもらえます。合祀墓のように他人の遺骨と一緒に埋葬するもの、一定期間が個別に骨壷で安置しその後合祀するものなど、供養方法や料金体系が施設によって異なります。

納骨堂運営に関する基礎知識

墓地の運営は法律で「地方自治体」「宗教法人」「公益法人」であることが定められています。納骨堂も同様です。

上述の、公営納骨堂は管理・運営の主体は都道府県や市町村などの地方自治体です。

公益財団法人とは、公益事情を行うことを目的として設立された民間法人です。一般社団法人よりも厳格な基準を満たし、社会貢献度の高い事業を行い、一般企業のように利益重視ではない考え方が必要です。霊園や◯◯メモリアルパークなどを管理・運営していることがあります。

宗教法人は、寺院や神社などの宗教法人格を有する法人です。寺院が運営する霊園や納骨堂、墓地には、境内にあって直接管理しているものと、寺院が所有する土地に石材店などの民間企業が建設・整備する霊園や納骨堂もあります。中には、販売・管理を民間会社に任せる、名義貸し(違法です)をしていることもあります。

民間事業者が霊園や納骨堂を経営できないのは、霊園や納骨堂に永続性と非営利性が求められているからとされています。

納骨堂が経営破綻する理由

納骨堂が経営破綻する理由にはいくつかあります。

経営の失敗

- 杜撰な経営

- 資金繰りの悪化

- 需要に対して過剰供給であり売れ残りが多い

- 企画を持ち込んだ企業に乗せられ、過剰な設備を導入し借金が嵩む

- 単立寺院(一般によく知られた宗派の属さない独立法人)であり集客力がない

運営コストの増加

- 建物の維持管理費、人件費、光熱費などの運営コストの上昇

- 古い納骨堂では耐震補強や設備の更新なども必要となり、負担が大きい

競争激化

- 宗教法人であれば、納骨堂の建設・販売はできるため、参入障壁が低く都市部では競争が激化

- 過度な設備投資や過度な価格競争による経営悪化

死後ビジネス化する葬送

仏教では、お葬式や供養にそれなりのお金をかけることは追善供養とされます。弔う気持ちよりも、形式が重視され、そこに多額の費用がかかることから、葬送文化が「死後ビジネス」化しています。

2040年(令和22年)頃までは、高齢化に伴う多死社会で年間死亡者数が増えると予想されていますので、時代としてもビジネスチャンスです。宗教とは無縁の実業家が、後継者のいない寺院や、経営難の寺院、宗教活動のない新興宗教から宗教法人格を購入することが増えています。

問い合わせの3割は中国人とも言われ、観光寺院や納骨堂ビジネスが目的のようです。数千万〜億で購入しても、宗教法人には税優遇もありますし、あと十数年は死後ビジネスが伸びますので、魅力的なビジネスなのです。

現状では、宗教法人の売買を取り締まる法律は存在しません。地方の地小さな寺院の宗教法人格を購入すれば、都市部で納骨堂を建設し経営できるのですから、お安い買い物です。

納骨堂だけでなく、火葬場でも死後ビジネス化が進んでいます。

東京23区内には9つの火葬場がありますが、公営の火葬場はたったの2つ。残り7つのうち6つは、中国系企業に買収され、火葬費用が高騰しています。

墓地埋葬法では、「原則として経営主体は市町村などの地方公共団体でなければならない」と定められていますが、納骨堂や墓地とは異なり、民間事業者による経営も認められています。

運営費や維持管理費の上昇は理解できますが、人生の最後まで中国人の死後ビジネスに振り回されはじめているのです。

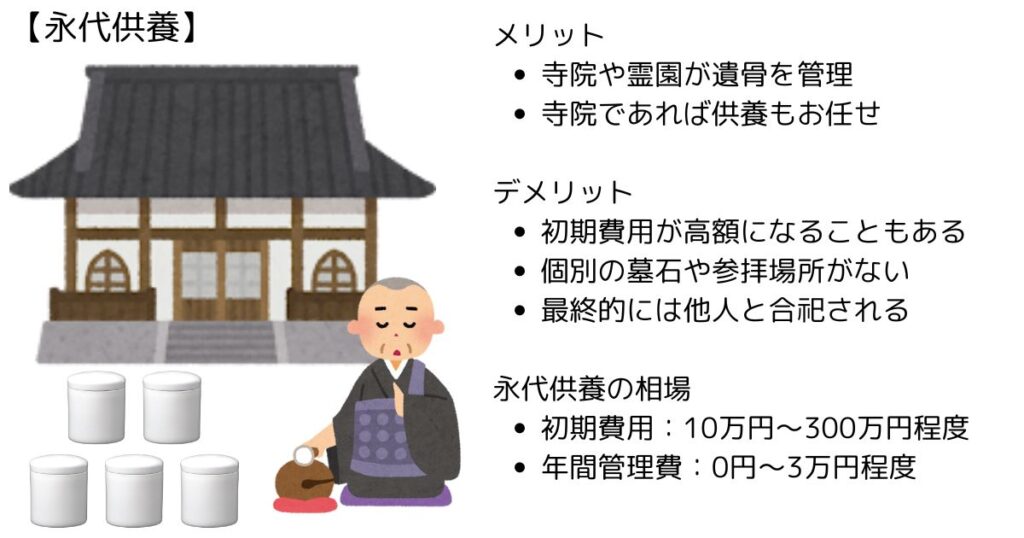

永代供養のリスク

多くの納骨堂は「永代供養」を謳っていますが、実際には数十年先の維持管理を保証することは困難です。

当初の試算が甘かったり、想定外の費用が発生したり、少子高齢化による需要減少などで、長期的な運営が立ち行かなくなるケースがあります。

信仰心ではなく、ビジネスと割り切って運営されている納骨堂であれば、儲からなくなった時に何の迷いもなく切り捨てられる可能性は否めません。経営破綻などで納骨堂が閉鎖されても、納骨費用が戻ってくる可能性が低く、他の施設に移す(改葬)する際には、その費用も追加でかかります。

霊園や納骨堂の一覧が載っているようなポータルサイトは多数ありますが、信頼のできる寺院や霊園を探し出すことは困難です。サイトや取り寄せた資料も、見やすく美しい仕上がりになっているのが普通ですから、信頼性はいくらでも演出できます。結局「立地・費用・デザイン」などで絞り込むことになります。

永代供養といっても、子孫がいる限り安心であるとは思わない方が良さそうです。

寺院運営の納骨堂のリスク

寺院が運営する納骨堂にもリスクがないわけではありません。

宗派の総本山や、歴史もあり檀家も多い大規模寺院であれば経営基盤が安定しているケースが多く、比較的安心して利用できるでしょう。

一方で、地方の小規模寺院が運営する納骨堂や永代供養墓では、上述のようなリスクが存在することを理解しておく方がいいでしょう。

実際、少子高齢化や過疎化の影響で、檀家の減少や寺院の後継者不足といった問題に直面している寺院も少なくありません。そのような状況下では、永代供養の継続が困難になる可能性もありそうです。

寺院の財政状況や後継者の有無などは外部からは把握しにくいため、納骨堂や永代供養墓の選択時には、寺院の規模や歴史だけでなく、現在の運営状況についても可能な限り情報を集めることが重要です。

すでにお墓がある場合には、難しい問題となりますね。

地元であれば、何かの時に対応できそうですが、家のお墓が離れている場合には、墓じまいや改葬も早めに検討してみるのも良さそうです。

公営納骨堂の現状

公営の納骨堂は、民間の納骨堂と比較すると安全性が高いと言えます。

地方自治体が運営しているため、突然の閉鎖や経営破綻のリスクは低く、遺骨の管理も比較的安心できます。

ほとんどの場合、その自治体に税金を支払っている世帯のみが利用できるといった条件がありますが、初期費用や年間利用料などは民営よりも安価なことが多く、人気です。

しかし、最大の問題は空きの少なさ。

既存の納骨堂に新規の空き区画はほぼありません。墓地継承が難しいなどの理由から返還された再利用区画が定期的に募集がかかっているような状況です。

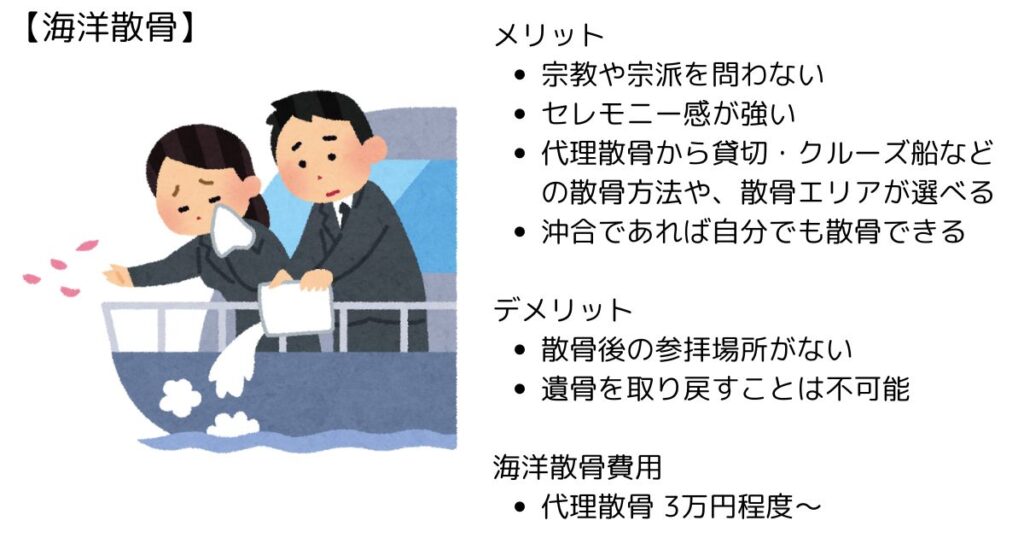

代替案としての散骨

このような納骨堂を取り巻くリスクを考慮すると、代替案として散骨という選択肢も検討に値します。散骨とは、遺骨を粉砕し、自然に還す供養方法です。代表的な方法に、海洋散骨があります。

- 比較的低コスト

- 永続的な管理が不要

- 遺族の管理負担の軽減

- 実施場所に制限がある

- 家族間で意見が分かれる可能性がある

- 拠り所としての参拝の場所が特定されない

供養の形は個人や家族の価値観によって異なります。故人の遺志や遺族の想いに関わる重要な決定です。

すでに、家の墓がありそのまま継承するのであれば別ですが、墓じまいによる永代供養、納骨堂への改葬(お墓のお引越し)などの場合には、将来にわたって安心であるとは限らない、経営破綻のリスクがあることなども考慮する必要があります。

少子高齢化や社会生活の変化で価値観や家族間、死生観にも大きな変化が生まれ始めている時代です。これからの供養のあり方は、自分たちで決めていくしかなさそうです。

私たち夫婦は、散骨を予定しています。

散骨方法や場所などは未定ですが、あまり気にもしていません。遺された方が決めることになるかもしれませんね…