死期が近い/危篤の方へのお見舞〜お見舞いの品/見舞い金/花、服装、本人や家族にかける言葉、注意点、経験談

死期が近い、危篤の方のお見舞いに関する基本的な考え方や、実体験から思うこと、気づいたことをまとめておきます。

死期が近い/危篤の方へのお見舞い〜一番大切なこと

お見舞いに駆けつける

結論になりますが、死期が近い、危篤であることを知らせを受けた場合、一番大切なことはできるだけ早くお見舞いに行くこと。

そのような知らせを受けるのは、一般に家族・親族。加えて、相手の方とのお付き合いが特に深い方に限られます。

細かいことを気にするよりも、なによりも駆けつけることが大切なのです。

大切な人を、もう一度励まし、安心してもらう最後のチャンスかもしれないのだから。

双方にとって、それがお別れになるかもしれないのだから。

だから、もう一度会えるように、話しができるように、急いで駆けつける。

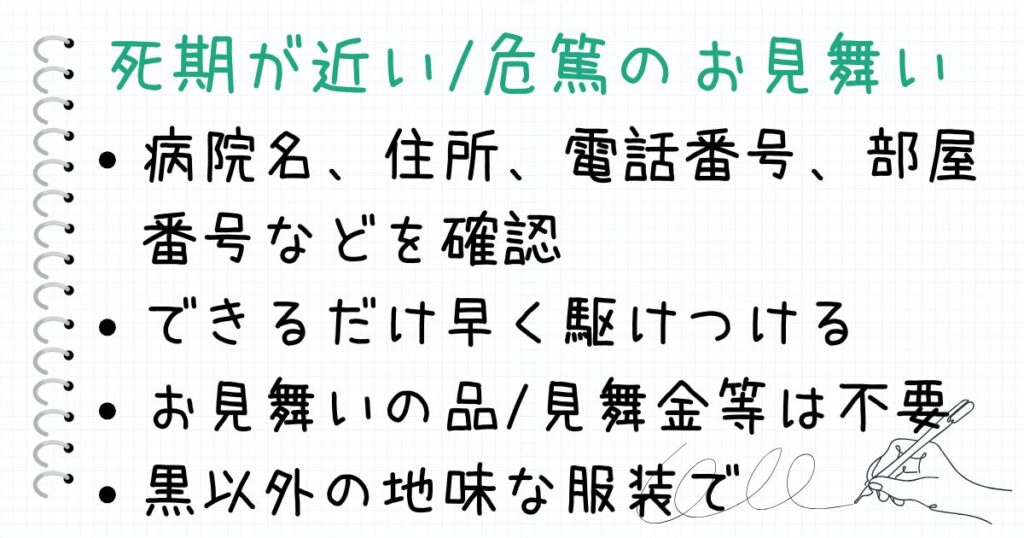

そのために、連絡を受けた時に確認したいのは、間違いなく駆けつけるための情報です。

- 病院などの名前、住所、電話番号

- 病室の番号、病院への入り方 など

電話で連絡を受けることが多いかと思いますが、電話で病状や状態などをアレコレ聞くのは避けましょう。聞くのは、お見舞いに行くのに必要なことだけで十分だからです。

会社等への連絡

家族や親族が危篤である旨連絡を受けたら、勤め先にも連絡/報告をします。

就業時間内であれば口頭でも伝えられますが、帰宅後、休日、深夜などであれば、上司などのメール等で報告を入れます。

- 関係者が危篤である連絡を受けたこと

- 自分とその人との関係

- その日は早退/欠勤すること

- 場合によっては、忌引き休暇を取得すること

お見舞い後に、状況等を改めて報告します。

死期が近い/危篤の方へのお見舞い〜見舞いの品・花・お金

死期が近い、危篤であることを知らせを受けお見舞いに伺うときには、見舞いの品・花・お金などは不要です。

元々、お見舞いに行く予定で用意していた、家族や関係者にお見舞いに伺うことを伝えていたような場合であれば、お見舞いの品やお金を持参してもいいでしょうが、連絡を受けてから用意するのでは時間もかかります。

そこで時間をかけるよりも、お見舞いに駆けつけることの方が大切です。

また、そのような状態の場合、ご自宅であれ病院であれ、ご本人の周りは医療器具などが設置されていることが多いでしょうから、特に花は避ける方が無難です。そのまま置くだけのフラワーアレンジメントだとしても、処置等の邪魔になる可能性もあります。病院やご本人の状態によっては、生花自体が禁止されている場合もあります。

もちろん、ご自宅であればご家族へ、病院であれば他の患者さんやスタッフへの配慮は必要です。でも、それは、「お見舞い」という品物やお金、花のことではありません。

お見舞いに何も持っていかないのはアリなのか

上述の通り、死期が近い、危篤であることを知らせを受けお見舞いに伺うときには、見舞いの品・花・お金などは不要です。

お見舞いを持参しないことが、無礼に当たることはありません。

死期が近い/危篤の方へのお見舞〜服装

絶対避けるべきは、全身黒。お葬式を連想させます。

日常的に、黒しか着ないような場合には、色味のある羽織ものなどを組み合わせるようにします。

あまりにも華やかな服装はふさわしくありませんが、基本は急を要するのですから、相手やそのご家族に失礼にならないような服装であれば、問題ありません。時間があれば、地味目の落ち着いた服装に着替えて行くといいでしょう。

学生の場合、家から向かうのであれば、私服で構いません。

入院中の父の容態が急変したと母から連絡があったとき、私は近くで友人たちと夏祭り(ホームパーティ)をしており、浴衣を着ていました。着替えに戻る時間はないので、そのまま夜の病院へ。病院内で浮きまくっている感はありましたが、仕方がありません。夜間だったのがまだ救いです。

(その時は、持ち直し落ち着いたので、その後帰宅。)

タイミングによっては、そういうことも起こりえます。

死期が近い/危篤の方へのお見舞〜本人にかける言葉

死期が近い、危篤であることを知らせを受ける時点では、ご本人の意識がはっきりしていないことが多いです。

とは言え、聴覚は最後まであると言われています。つまり、応答がない、反応がないとしても、声が聞こえている可能性が十分にあるです。

短い言葉で、ゆっくり、話かけるといいようです。

- そばにいるよ

- 会いにきたよ

- 今までありがとう:祖父母、親など

- ゆっくり休んでね:祖父母、親など

- 頑張って

「頑張って」などの励ましの言葉に関しては、相手の年齢、病状、容体によっても異なるでしょう。相手との関係性などによって判断するしかありません。

「今までありがとう」や「ゆっくり休んでね」は、周りが死を受け入れていることが前提です。相手家族がいる場合には、言葉の選び方に配慮が必要です。

死期が近い/危篤の方へのお見舞〜ご家族にかける言葉

相手のご家族にかける言葉は、関係性にもよります。

- 私にできることがあれば、遠慮なくお声がけください

- どうぞご無理なさらないでください

- 〇〇さんには、お世話になり感謝の気持ちでいっぱいです

- 〇〇さんから、たくさんのことを教わりました 本当にありがとうございます。

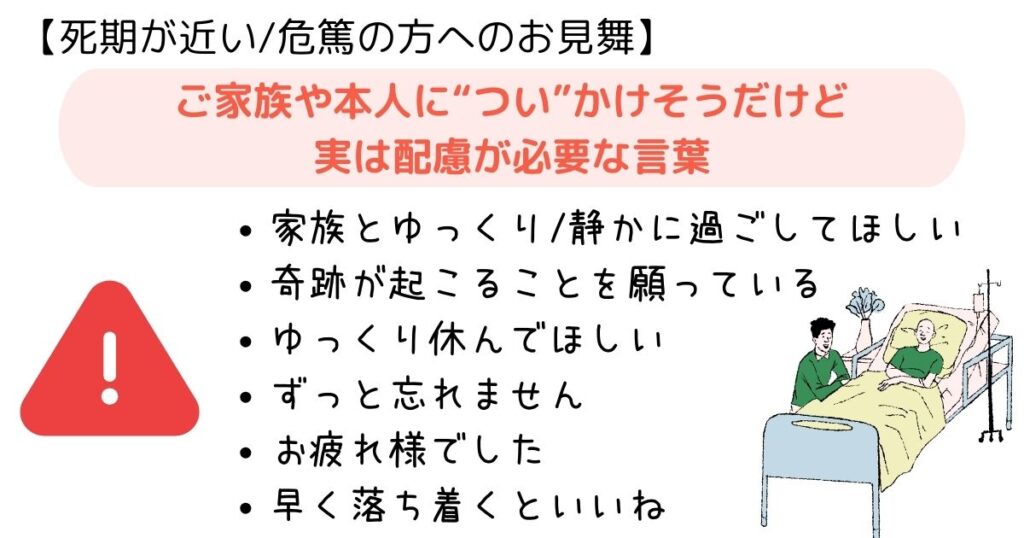

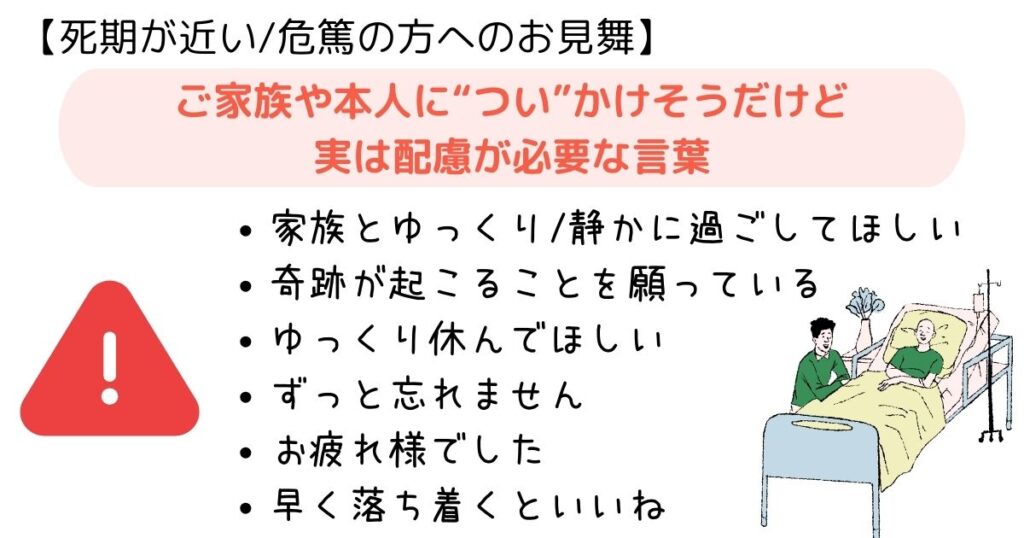

一方で、次のような言葉は、亡くなることが前提の会話とも取れますので、相手やそのご家族の受け止め方などによっては相当な配慮が必要です。

- ゆっくり休んでほしい

- 奇跡が起こることを願っている

- ずっと忘れません

- 家族とゆっくり/静かに過ごしてほしい

- 早く落ち着くといいね

- お疲れ様

父が末期の頃、伯母(母の姉)がお見舞いに来て、「早く落ち着くといいね」と母に伝えたそうです。母と仲良しの伯母ですから、母の肉体的精神的な疲労を心配し、かけてくださった言葉だと母も理解しつつも、完治どころか退院さえできない父が「落ち着く」ことは何を意味するかを考えると「複雑だ」と言っていました。

悪気がなく、本当に相手を想い選んだ言葉でも、タイミングによっては難しい言葉ともなるのです。

相手との関係性にもよるため、かける言葉に正解はありません。ただ、次のようなことを意識して言葉を選ぶといいでしょう。

- 飾らない言葉で、素直な気持ちを伝える

- 相手の状況に合わせて、適切な言葉を選ぶ

- 相手の宗教や価値観に配慮した言葉を選ぶ

【避けるべき言葉】

- 軽々しい言葉や冗談は控える

- 相手の気持ちを否定する言葉は避ける

- 励ましや慰めの言葉が必ずしも必要ではない

***

死期が近い、危篤になったときのお見舞いには、その人となりがよく表れます。

相手や家族への敬意や配慮が、態度や言葉の端々に溢れ出る可能性が高いです。その場しのぎとして取り繕うこともできるでしょうが、常日頃から気をつけて暮らす必要がありますね。これは、自戒も込めて、、ですが。

どうでもいい話ですが、余命幾許(いくばく)もない父の病室で起こったことを、反面教師としてご紹介しておきます。

私の父が父が入院中、介護職をしている叔母(父の妹)がよくお見舞いにきてくれました。

噂好き・世話好き・ヘルパーもしている方なので、他の親族や共通の知人の病状・死因・介護のことなどを、父の枕元で母にベラベラベラベラ話していました。

父の容態などを、他のところで喋りまくることも、容易に想像がつくので、病状や診療方針など大量に質問を繰り替えされたところで、答えるわけにもいきません。

母も私も困った人だ、、と思うものの、父の妹です。拒否するわけにもいきません。

しかも、その叔母は、年を取り丸くなったとはいえ、過去には、祖母と一緒に母をいびり倒し、いじめ、ありもしない話を親戚中に吹聴したような人です。機嫌を損ねることさえ、その時期には面倒すぎるので、避ける必要もありました。

自分の兄がまもなくこの世を去ろうとしているのに、心ない人です。まさに、反面教師の鏡のようでした。

意識がはっきりすることはないとはいえ、「自分の可愛い妹」の話を聞きながら、父は何を思っていたのかと、考えてしまいます。

長男であった父は、中学卒業後就職し、自分の家族を経済的に支え続けました。

それは、父が結婚し、実家を離れた後でも同じでした。父は、自らが築いた新しい家族よりも、自分の家族(親や弟妹)を大切にする人でした。

弟の一人である叔父は、祖父の事業を継いだ後、父の物的金銭的サポートもあり、掘立小屋からまともな事務所を構え、地元で商売を続けています。

父の死期にあたり、連絡をしたところ、飲酒中だったのか、飲酒後寝ていたのかはわかりませんが、「今から行く」といいつつ、いつまでも現れません。車で20分もかからない距離だというのに…

こちらは、何度か電話をしましたが、何時間経っても来ないので、あとは放置。最終的には間に合いませんでしたが、叔父が選んだのだからどうでもいい話です。

そんな叔父ですが、地元には顔が効きますので、菩提寺や石材店とのやりとりは全てやってくれました。

悪い人ではありませんが、父の存命の弟と二人の妹やその子供たち(私の従兄弟)を見ていると、考えさせられるものが多いです。