菖蒲湯の基礎知識〜いつ入る、由来、効果・効能、簡単/効果的なやり方・入り方、ショウブの買い方、保存方法、注意点

菖蒲湯についての基礎知識をまとめておきます。

菖蒲湯にはいつ入る

菖蒲湯に入る日

菖蒲湯(しょうぶゆ)は、5月5日の端午の節句(こどもの日)に入ります。

菖蒲湯と端午の節句/こどもの日

5月5日は「端午の節句」ですが、「菖蒲の節句(しょうぶのせっく)」という別名があります。

これは、端午節に菖蒲(しょうぶ)などの多種の薬草を厄除けに用いられたきたことに由来します。菖蒲湯に入る、菖蒲酒を飲むなど、菖蒲を用いて邪気を払い、無病息災を願う風習がありました。

「端午の節句」である5月5日は、1948年に「こどもの日」として国民の休日に制定されました。

こどもの日に菖蒲湯に入るというよりも、菖蒲湯に入る端午の節句が、現代の「こどもの日」になった、ということです。

菖蒲湯の由来

菖蒲湯の由来

菖蒲の独特の強い香りには、邪気を払い、心身を清める効果があると信じられ、古来より薬草として用いられてきました。南朝梁や隋の時代の文献に記されているほどです。

日本に伝わると、宮中でも菖蒲で作った髪飾りである「菖蒲のかずら(あやめかずら)」が、端午の節会に邪気を払うために用いられました。

旧暦の端午の節句の時期は、現代の6月頃。ちょうど梅雨の始まりと重なり、体調を崩しやすい時期でもあります。そのため、菖蒲湯に入る、菖蒲酒を飲むなど、菖蒲を用いて邪気を払い、無病息災を願う風習が生まれました。

菖蒲の節句は女性の節句!?

日本では、田植えをする若い女性 早乙女(さおとめ)が、田植え前に穢れを祓い身を清める「五月忌み(さつきいみ)」と呼ばれる風習がありました。

地域によっては、また「葺き籠り(ふきごもり)」と呼ばれる、端午の節句前夜の5月4日に、男性が戸外に出払い、女性だけが菖蒲やヨモギで葺いた家の中に閉じこもって過ごし、身を清める風習がありました。

菖蒲などの薬草で邪気を祓い、心身を清めたことが菖蒲の節句の起源とも伝わりますが、この「五月忌み」や「葺き籠り」と中国の端午節の行事が合わさり、時代と共に変容したものとも考えられています。

本来は女性にまつわる習俗であったことから、「菖蒲の節句」は元々の女性の節句であったとの説もあるのです。

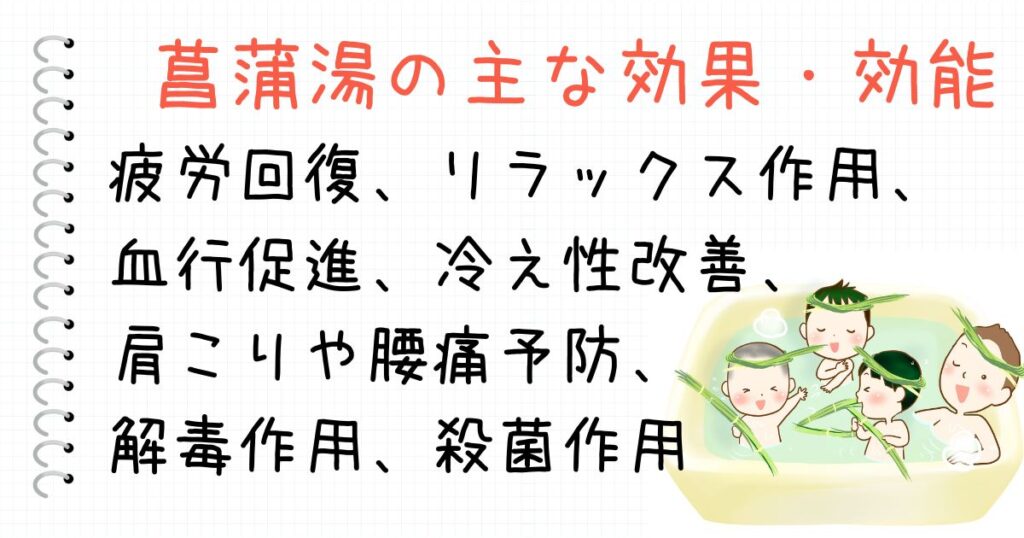

菖蒲湯の効果・効能

菖蒲湯には、次のような効果・効能が期待されています:

菖蒲湯のやり方・作り方・入り方

菖蒲湯に使うのは葉菖蒲?花菖蒲?アヤメ?

菖蒲湯に使われるのは葉菖蒲(ハショウブ)であり、花菖蒲やアヤメは観賞用の別の植物で、菖蒲湯には使いません。

葉菖蒲(ハショウブ)・ニオイショウブ

菖蒲湯に使われる菖蒲は、サトイモ科の「ショウブ」という植物です。

葉に特徴的な香りがあり、根茎は薬草としても用いられます。花は小さく地味で目立ちません。葉と根が主な利用部分です。

【菖蒲湯用のショウブの呼び名】

葉の香りを強調した呼び方として、次のようにも呼ばれています:

- ハショウブ / 葉菖蒲

- ニオイショウブ

- カオリショウブ/ 香り菖蒲

*観賞用のハナショウブとも区別しやすくなります

花菖蒲(ハナショウブ)

ハナショウブ(花菖蒲)は、花が非常に大きく、色も鮮やかなアヤメ科の植物です。花の付け根が黄色くなっています。水辺などの半乾湿地でよく見かけられます。

美しい花を観賞するために栽培されます。菖蒲湯には使われません。

アヤメ

花菖蒲と同じく、アヤメ科の植物で観賞用です。花菖蒲に似ていますが、花びらの根元に網目模様があるのが特徴です。水辺ではなく、乾燥した陸地で育ちます。

アヤメも、菖蒲湯には使われません。

菖蒲湯の「ショウブ」はどこで買う

菖蒲湯用の葉菖蒲は、端午の節句近くになるとスーパーやお花屋さんなどで購入することができます。

ショウブの葉だけでなく、苗の菖蒲(ニオイショウブ/カオリショウブ)や乾燥菖蒲もあります。

オススメはポット(苗)での購入。ポット(根付き)なので、早めに購入しておくことができます。血行促進や疲労回復、神経痛を和らげる等の効能は、葉より根の方が強いです。苗であれば、丸ごと使えるので、より楽しめます。

通販だと送料込みで2,000円程度かかります。4月中旬あたりから、花屋やホームセンターなどの実店舗でも扱いもあります。サイズにもよりますが、1,000円程度から購入できます。

菖蒲の保存方法

葉菖蒲は、事前購入しても1週間程度は保存可能です。

湿らせた新聞紙やキッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫で保存します。

*葉が乾燥しないように、適度に湿らせることが重要です

*葉は、水につけてしまうと変色や傷みが早くなるため、水につけないようにします

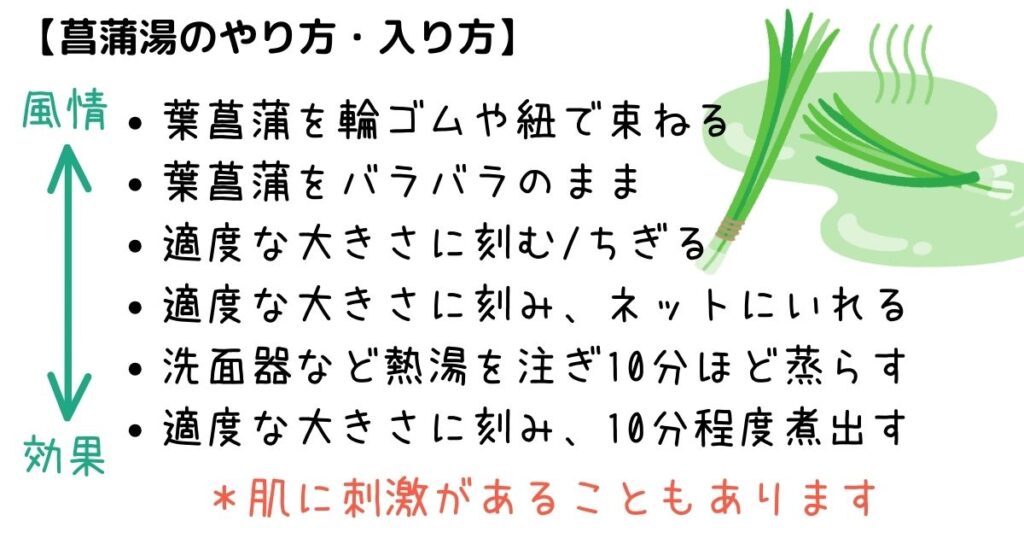

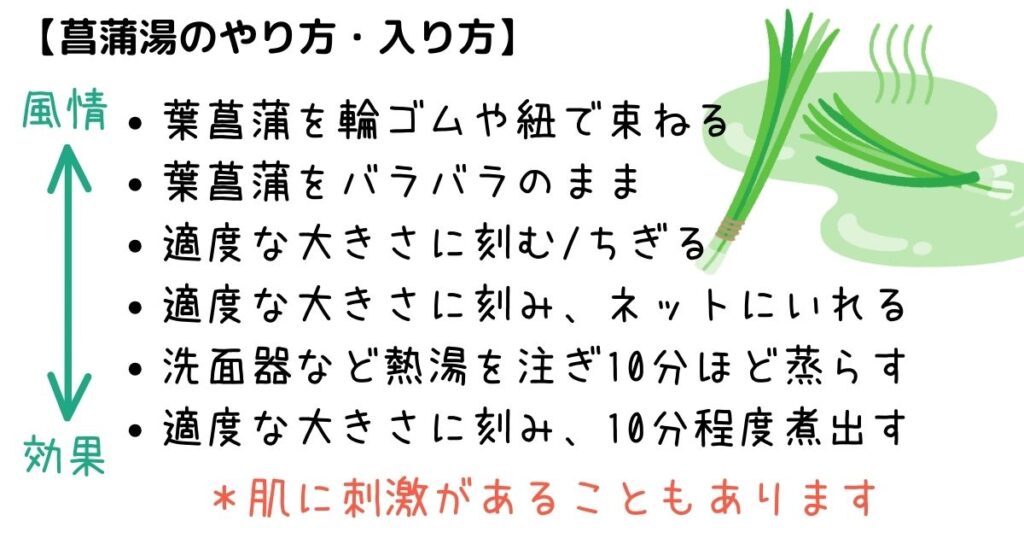

効果的な菖蒲湯の作り方・入り方

菖蒲湯の作り方は、地域や家によっても様々ですが:

- 葉菖蒲をバラバラのまま、お風呂のお湯に浮かべる

- 葉菖蒲を輪ゴムや紐で束ね、お風呂のお湯に浮かべる

- 根や葉を適度な長さ/大きさに刻んでからお湯に浮かべる

- 適度な長さ/大きさに刻んだものを出汁パックやネットにいれてお湯に浮かべる

- 葉菖蒲を洗面器などに入れ、熱湯を注ぎ10分ほど蒸らしてから浴槽に入れる

- 葉や根を刻んで、10分程度煮出したものを浴槽に入れる

などの、方法があります。

風情があるのは、葉菖蒲をバラバラのまま、あるいは輪ゴムなどで束ねてお湯に浮かべる方法かと思います。

葉菖蒲の量は少ない、成分をより抽出したい場合には、刻む/ちぎるったものを使うといいでしょう。出汁パックやネットなどに入れて使うと、入浴後の片付けが簡単です。

手間は増えますが、洗面器などに葉菖蒲と熱湯を入れ浸出すると、より成分が抽出されます。浴室内で作業すると、浴室に香りが漂います。

煮出してから浴槽に入れると、成分が抽出されより効果的ですが、肌刺激がある可能性もあります。敏感肌の方は、ご注意ください。

菖蒲の毒性

菖蒲には、やや毒性があります。

入浴:敏感肌の場合には、肌刺激、発疹、赤み、腫れなどが起こる場合もあります

誤食:嘔吐や下痢を起こす可能性もあります

くれぐれも誤食/誤飲しないように注意しましょう。

敏感肌の場合は、ハンドバス(手浴)で試してから入浴する、使用する量を減らすなどすると安心です。

菖蒲が買えない場合の代替方法〜入浴剤・乾燥菖蒲

葉菖蒲(ニオイショウブ/カオリショウブ)は、生の葉を用いる方が香り高く、雰囲気もありオススメですが、直前の購入や保存が難しい場合、効能が気に入り年中使用したい場合には、入浴剤が一番です。

菖蒲根エキス配合の入浴剤はいろいろあるようですが、オススメは↓

乾燥菖蒲もありますが、菖蒲湯として使う場合、香りが弱く感じるかもしれません。香りが弱い方がいい、匂い袋(香袋)で楽しみたい方には、オススメです。

菖蒲湯に関するアレコレ

菖蒲を頭に巻くの理由

菖蒲を鉢巻のように頭に巻くと、頭が良くなるとの言い伝えがあります。

菖蒲枕〜菖蒲を枕にする理由

前日(5月4日)の夜に枕の下に菖蒲を敷いたり、菖蒲で作った枕で眠り、当日(5月5日)はこれを菖蒲湯に使います。香りで邪気を払う、1年間の無病息災を願う意味があります。

菖蒲切り〜菖蒲でチャンバラごっこ

束ねた菖蒲を刀に見立ててチャンバラごっこをします。「菖蒲太刀」とも呼ばれますが、武道上達祈願や悪霊退治の意味が込められています。

菖蒲は「強くて勇ましい」という意味である「尚武」と同じ読みであり、葉が刀のように尖って勇ましいこと、「勝負」と同じ読みであることから武士に好まれたことに由来します。

菖蒲湯と女の子

菖蒲湯は端午の節句の風習の1つではありますが、女の子が入ってもなんの問題もありません。

上述のように、古くから田植えの時期には、女性も菖蒲などの薬草で邪気を祓い、心身を清めてきました。厄除け、邪気払い、無病息災を願うという気持ちは、今も昔も、男の子・女の子でも変わりません。

「六日の菖蒲、十日の菊」とは

「六日の菖蒲、十日の菊(むいかのあやめ とうかのきく)」とは、時機に後れて役に立たない物事のたとえです。

5月5日は端午の節句で菖蒲湯に入ったり飾ったりします。9月9日は重陽(ちょうよう)の節句で菊を飾ります。節句に一日遅れると、菖蒲や菊は役に立たない、意味がないことからきています。

略して「六日の菖蒲(むいかのあやめ)」や「六日菖蒲(むいかしょうぶ)」のようにも使われます。

類語には、「後の祭り」「証文の出し遅れ」などがあります。

12月25日にクリスマスケーキが安くなるのと同じようなものです