灌仏会/花まつりの基礎知識〜2026年はいつ、由来・歴史、天上天下唯我独尊の意味、花・甘茶・白い象との関係、行事食

仏教行事のひとつである「灌仏会(かんぶつえ)」について、基礎知識をまとめておきます。

灌仏会/花まつりとは

灌仏会(かんぶつえ)とは、仏教の開祖であるお釈迦さまの誕生を祝う仏教行事です。灌仏会の他に、花まつりなどとも呼ばれ親しまれています。

お釈迦さまがお生まれになったのは、旧暦の4月8日とされています。現代の暦でもそのまま4月8日に、もしくは月遅れの5月8日頃に営まれます。

【灌仏会の別名】

灌仏会は、花まつり/花祭り/花祭 とも呼ばれています。

他にも、降誕会(ごうたんえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、浴仏会(よくぶつえ)、龍華会(りゅうげえ)、花会式(はなえしき)などの別名もあります。

2026年の灌仏会/花まつりはいつ

2026年の灌仏会/花まつりは、4月8日(水)、もしくは月遅れの5月8日頃に行われます。

灌仏会/花まつりの由来・歴史を簡単に

灌仏会/花まつりの由来・歴史

お釈迦さまは、紀元前5〜6世紀頃に、現在のネパールとインドの国境付近にあるルンビニで、父 シュッドーダナ(浄飯王)と、母 マーヤ(摩耶夫人)の間に王子として生まれました。

【仏教の4大聖地】

- ルンビニ(ネパール) お釈迦さまの誕生の地

- ブッダガヤ(インド) お釈迦さまが悟りを開いた成道の地

- サールナート(インド) お釈迦さまが初めて説法をした初転法輪の地

- クシナガラ(インド) お釈迦さまが最期を迎えた涅槃の地

お釈迦さまの誕生を祝う仏像や仏塔の周りでの礼拝や、華美な行列を組んで寺の外を練り歩いた行事が、中国を経由し、日本に伝わります。

記録上、日本で最も古い仏生会は、奈良時代の奈良県法隆寺の聖霊会(しょうりょうえ)とされています。

灌仏会は三大法会の1つ

お釈迦さまの誕生を祝う灌仏会は、仏教の三大法要の1つです。

【仏教の三大法要】

- 涅槃会(ねはんえ):2月15日/3月15日

お釈迦様が亡くなった日(入滅)を偲ぶ法会 - 灌仏会(かんぶつえ):4月8日/5月8日

お釈迦様の誕生を祝う法会 - 成道会(じょうどうえ):12月8日

お釈迦様が悟りを開いた日(成道)を記念する法会

お釈迦さまと仏陀

仏教の開祖であるお釈迦さまですが、別名がいくつもあります

【お釈迦さまの尊称・敬称・異名】

- 仏陀/ブッダ

サンスクリット語で「目覚めた人」「悟りし者」という意味 - 釈迦牟尼(しゃかむに)

釈迦族の聖者という意味 - 釈迦(しゃか):釈迦牟尼の省略

お釈迦さまの出身部族であるシャーキヤ族、その領国であるシャーキヤ国を指す「シャーキヤ」の音写 - 釈尊(しゃくそん):釈迦族の尊者という意味

- 釈迦如来(しゃかにょらい):釈迦の尊称の一つ

- 釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)

- 釈迦牟尼如来(しゃかむににょらい)

- 釈迦牟尼世尊(しゃかむにせそん)

- ゴータマ シッダールタ:本名

「花まつり」と呼ばれる由来

灌仏会が「花まつり」と呼ばれるようになったのは、明治以降。

旧暦から新暦に変わると、新暦4月8日頃は関東地方以西では桜が満開になる頃。浄土真宗の僧侶が「花まつり」を提唱し、以降宗派を問わず灌仏会の代名詞として親しまれるようになりました。

他にも:

- お釈迦さまの生まれやルンビニの花園に由来する

- 灌仏会は花で飾られたお堂(花御堂)で行う

- 山の神を祀る際に、花が一種の依代として用いてきた日本の民族風習に、仏教行事の灌仏会が習合した

などの、解釈もあります。

灌仏会/花まつりと浄土真宗

浄土真宗でも、お釈迦さまの誕生を祝う法要として「灌仏会」が営まれます。

灌仏会/花まつりには何をする〜風習

灌仏会では、お釈迦さまが生誕の様子を再現し、お祝いをします。

灌仏会/花まつりはお釈迦さま誕生の再現

色とりどりの花で飾られた小さなお堂「花御堂(はなみどう)」に、甘茶を満たした灌仏桶を設置し、その中央にお釈迦さまが誕生した様子を表した仏像である誕生仏(たんじょうぶつ)を安置します。

花御堂は、お釈迦さま誕生の地、ルンビニの花園に由来します。

誕生仏は、右手は空を指差し、左手は地面を指差しています。

これは、お釈迦さまが降誕の際に取られたポーズとされており、天と地を指差しながら、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と唱えられたと伝わります。

その誕生仏には、灌仏桶に満たされた甘茶をそそぎかけますが、これはお釈迦さま誕生の際に、天から九頭竜(くずりゅう)が現れ、甘露(かんろ)の雨を注ぎ、祝福したとの言い伝えがあることに由来します。

まさに、お釈迦さまの生誕の様子を再現しているのです。

寺院本堂では、法要が営まれます。

花まつりにお供えする花

誕生仏は安置される花御堂は、色とりどりのたくさんの花で飾られます。

この、花御堂に飾る花や、花まつりにお供えする花には、決まりごとはありません。

春のおめでたい法要ですから、鮮やかな色、華やかな花をお供えするといいでしょう。

花まつりと甘茶

花まつりでお釈迦さま(誕生仏)に「甘茶(あまちゃ)」をかける風習があります。

これは、お釈迦さま誕生の際に、天から九頭竜(くずりゅう)が現れ、甘露(かんろ)の雨を注ぎ、祝福したとの言い伝えがあることに由来します。

甘露の雨とは、天の恵みとされる雨のこと。

灌仏会では、甘茶を「甘露の雨」に見立て、釈迦が誕生した様子を表した仏像である「誕生仏」にかけることで、お釈迦さま生誕の様子を再現し、お祝いするのです。

灌仏会の「灌」には「灌ぐ(そそぐ)〜上からふりかける」という意味もあります。

灌仏会の参拝者には、甘茶が振る舞われるのも、このことに由来します。

例年、甘茶は3月末〜4月上旬に一気に売れてしまいます。

1ヶ月前には用意しておくと安心です。

甘茶は濃くいれると、気分が悪くなることもあります。ティーバッグであれば大丈夫でしょうが、煮出して飲む時には注意が必要です。

花まつりと稚児行列

花まつりでは、子どもたちの健やかな成長、無病息災を願い稚児行列も行われます。

稚児(ちご)は、鮮やかな衣装を身にまとい、化粧を施し、お釈迦さまに仕える子として、街中を練り歩きます。

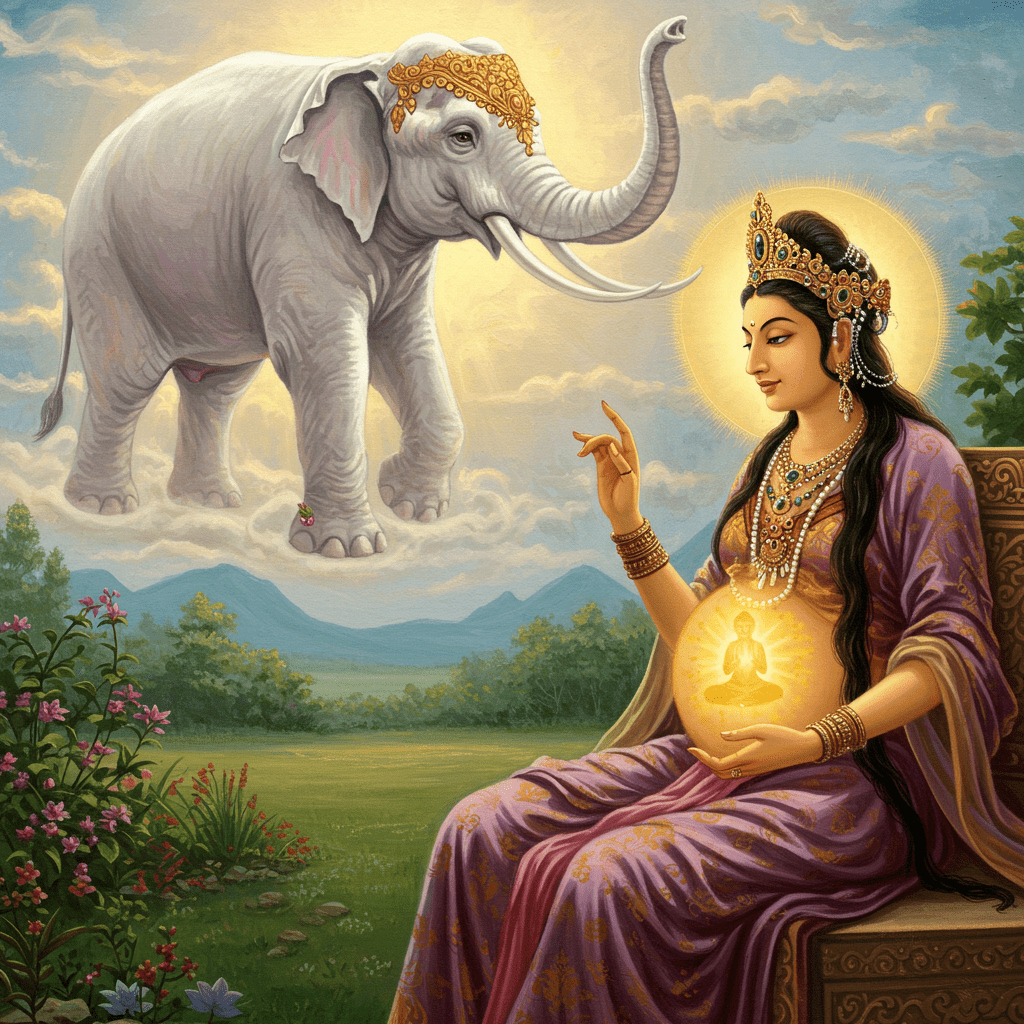

花まつりと白い象

稚児行列では、子どもたちが白い象を乗せた花御堂を引きながら、練り歩くこともあります。

この白い象は、お釈迦さまの母であるマーヤ(摩耶)夫人が、6本の牙のある大きな白象が右脇下からおなかに入る夢を見て、お釈迦さまを懐妊されたとの言い伝えに由来します。

仏教において白い象は神聖な存在なのです。

灌仏会/花まつりの行事食

甘茶

花御堂の誕生仏にも濯ぎかける甘茶。

甘茶は、ユキノシタ科の「アマチャ」という木の葉を蒸し、揉んだ後、乾燥させ、煎じた茶です。

その名の通り、甘みの強いお茶です。砂糖ではないのに、甘味のもととなる甘い成分が含まれています。カロリーゼロなのに、その甘さは砂糖の200〜800倍とも言われています。でも、生の葉は甘くありません、、

古くから、漢方薬にも使われてきましたが、近年はさまざまな効能があることもしられ、健康茶としても人気です。

灌仏会/花まつりでは、寺院でも甘茶を配布することがあります。その甘茶を飲むと、無病息災で過ごせる、目につけると目がよくなる、などの言い伝えもあります。

精進料理

灌仏会は、仏教の大切な法要の1つです。そのため、精進料理が振る舞われたり、仏壇にもお供えをしたりします。

春の食材を用いてお膳を用意するのが理想でしょうが、仏壇用にはフリーズドライも便利です。命日や法要、お盆、お彼岸などの御霊供膳としても使えますので、多めに用意しておくと安心です。

たけのこ

筍(たけのこ)は、土の中から空に向けて成長する姿が、誕生仏に似ていることから、「仏影蔬(ぶつえいそ)」とも呼ばれ花まつりでは定番の食材です。

そら豆

そら豆(空豆)は、さやの先が天に向かって伸びることから「仏豆(ぶっとう)」とも呼ばれ、精進料理にもよく使われています。春に旬を迎える、季節の食材でもあります。

うど

うども春先に旬を迎える山菜です。「うど」は漢字で「独活」。お釈迦さまが誕生した際に唱えたと伝えられる「天上天下唯我独尊」に通ずると、花まつりの精進料理では定番の食材です。

よもぎ餅・草餅・草団子

繁殖力が旺盛で、香りが高く邪気を払う蓬(よもぎ)は、早春に新芽をつけ始めます。新芽や若葉を摘み、よもぎ餅や草餅、草団子などを作るのは、春の風物詩でもあります。

灌仏会/花まつりの日にも、よもぎ餅や草餅、草団子などを作り、仏様へお供えする風習がありました。

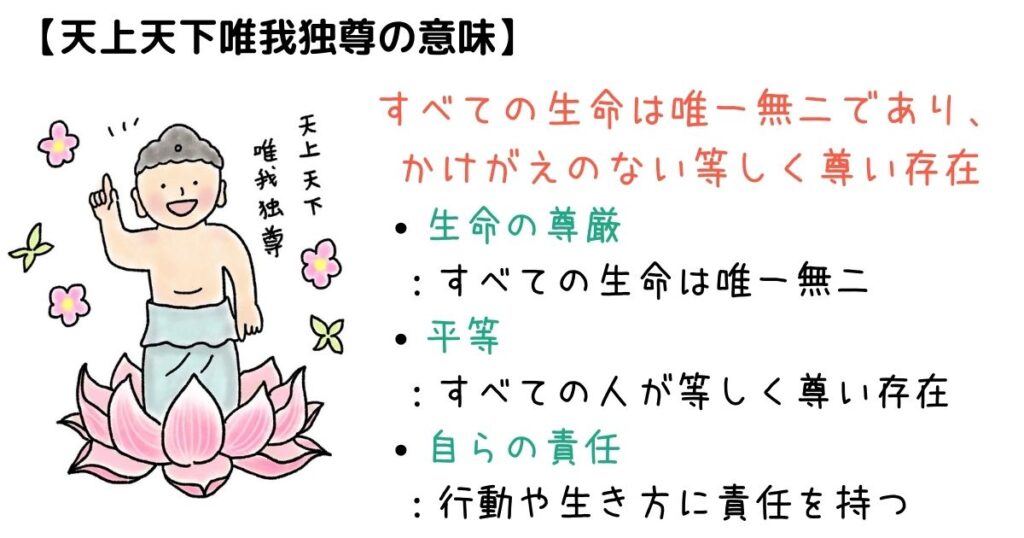

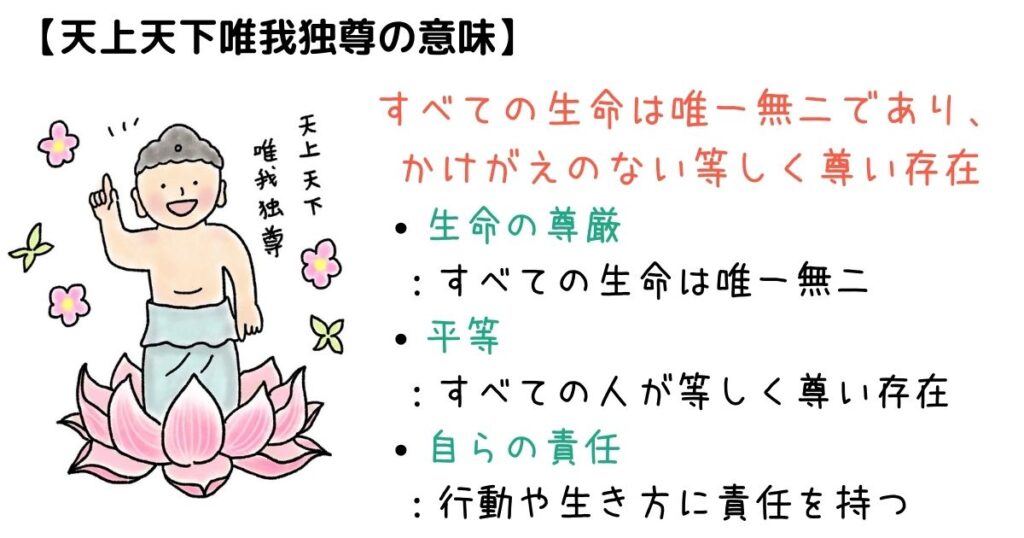

天上天下唯我独尊の意味

天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)。

お釈迦さまが誕生の際に、右手で天を、左手で地面を指さしながら唱えたとされています。

この言葉は、一般的に「この世の中で私ほど尊い存在はいない」という意味で解釈されています。しかし、仏教では、この言葉は単なる自己主張ではなく、以下のような深い意味を持っていると考えられています。

- 生命の尊厳:

すべての生命は唯一無二であり、かけがえのない尊い存在

人間は誰もが仏性(悟りの可能性)を持っているという仏教の教え - 自らの責任:

「我」とは自分自身

自らの行動や生き方に責任を持つことの大切さ

自分自身の可能性を最大限に引き出し、より良い生き方を追求することの重要性 - 平等の思想:

自分だけが特別なのではなく、すべての人が等しく尊い存在であることを示唆

仏教において「唯我独尊」とは、傲慢な態度や自己中心的な考え方を意味するものではありません。

それぞれが、かけがえのない絶対的な尊さを持つからこそ、自己を肯定し、他者を尊重し、そのバランスを保ちながら、慈しみ合うことの大切さを説いているのです。そして、自らの可能性を信じ、より良い生き方を追求するための言葉なのです。

これは、当時インドですでにあったカースト(身分制度)を批判し、その最高階級であり、祭祀を司るバラモンを批判したものでもあります。生まれつきの身分に関係なく、すべての人が尊い存在であり、平等であることを説いたものとも解釈されています。