香典袋の中袋がないor書き間違えた場合の対処法〜中袋の単品購入や代替案での中包み、中袋がない場合の書き方、お札の入れ方や向き

お葬式の香典袋を買ったら中袋がついていない、、

香典袋の中袋の文字を書き間違えた、、

これは、よくあることです。

法事法要ならともかく、お葬式はいつも急です。時間がない!焦ります。本当に焦ります。中袋だけ単品で買えるものなのか、どこで買えるものなのか、他に方法はないのか、、

大丈夫です。香典袋の中袋がない場合や書き損じた場合、コピー用紙でも対処可能です。簡単な方法をまとめておきます。

香典袋に中袋は必要か

コンビニやスーパーなどお店で購入した香典袋に中袋がついていなかったとしても、慌てなくで大丈夫です。

【香典袋に中袋がついていない理由】

- 香典袋に中袋がついてないとしても、失礼には当たらない

- 「不幸が重ならないように」と二重袋を嫌う地域もある

- 水引が印刷の香典袋であれば、中袋がついていないことが多い

※ 1万円以上包む場合には、水引で結ばれている袋を使用する方がいいです

なお、「不幸が重ならないように」との理由から二重にしないのは、一部の地域の考え方とされていましたが、現在全国的に広まっているとの説もあります。

でも、Amazonで売れている香典袋では中袋がついているものが多いです。中袋がついていないものは、水引が印刷のものや、10袋入りで500円程度の安価なものです。包む金額に合わせて、中袋を使用するか判断することもできます。

地域性が気になる場合には、その地域で生まれ育った人、地域の書店、葬儀会社などに聞いてみるといいでしょう。

中袋なしで、水引が結ばれている香典袋ならコチラがおすすめ↓

「全国的に広まっている」説の根拠もよくわかりませんので、「地域性」がわからない場合には、あまり気にする必要もないように思います。

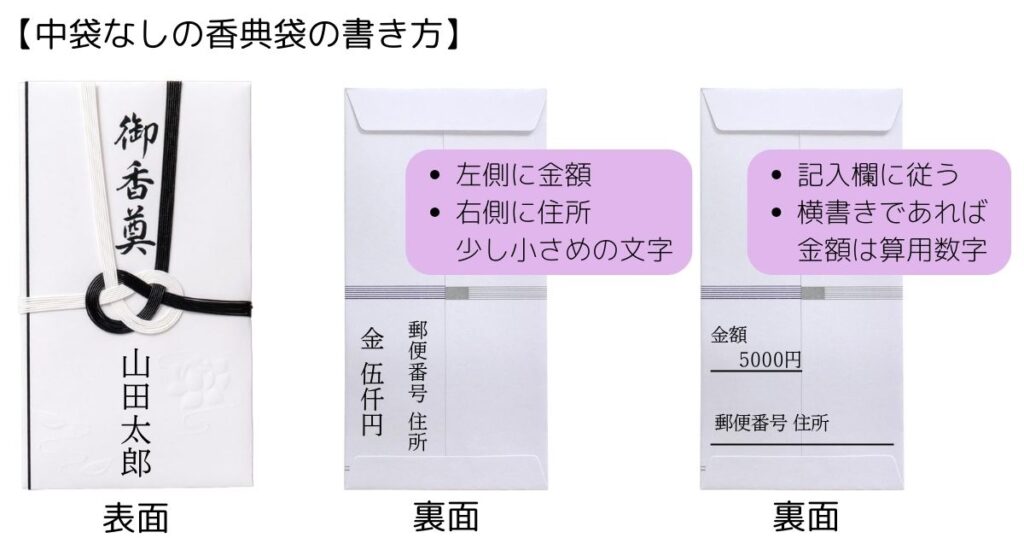

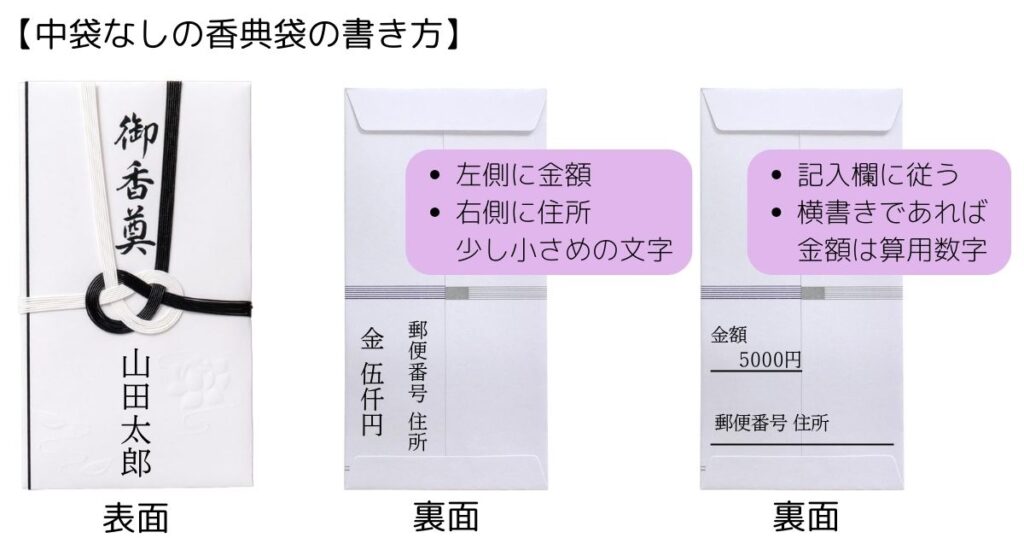

中袋なしの場合の香典袋の書き方

氏名・住所・金額の書き方

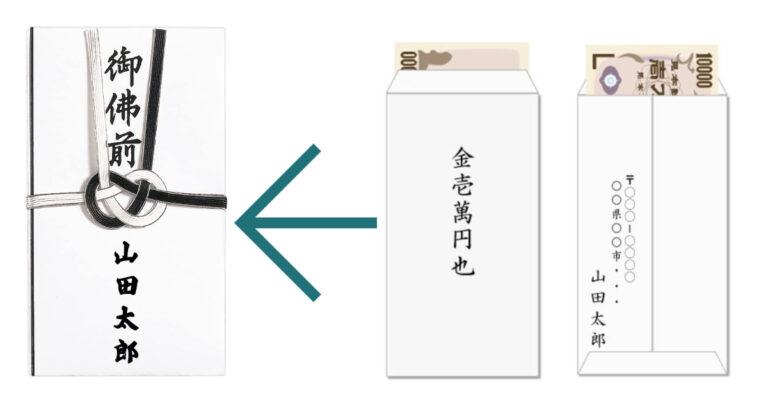

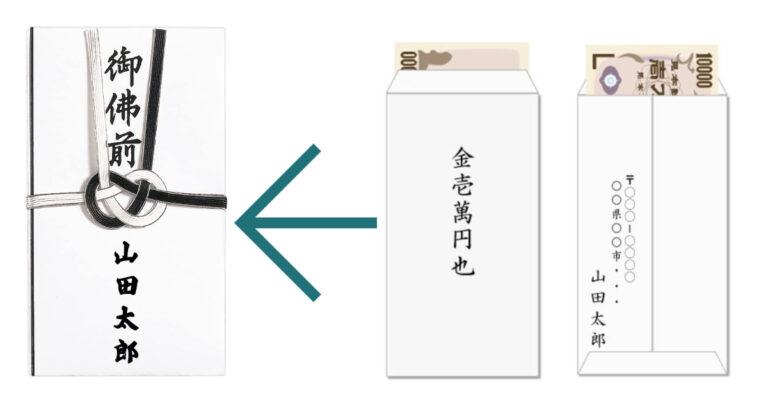

中袋なし場合、表面に氏名、裏面に金額と住所を記入します。

基本は、裏面左側に包む金額、その右隣に住所(少し小さめの字)を記入しますが、金額や住所欄が印刷されている場合には、欄内に記入します。

郵便番号の考え方

記入する方が親切ですが、省略可能です。

故人との関係

香典袋には、故人との関係を記入することもあります。

故人以外と面識がないような場合には、記入する方が親切ですが、必須事項ではありません。ただ、喪家で故人との関係がわからず、悩ませてしまうため書く方が親切であると、考えられています。

・故人としか面識がない場合

・子供の友達のご家族が亡くなり、親の名前で香典を包む場合 など

金額の書き方

香典の金額は漢数字ではなく、「壱」「弐」「伍」「仟」のように大字(旧字)を使用するのが一般的です。

| 算用数字 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |

| 漢数字 | 一 | 二 | 三 | 五 | 七 | 八 | 十 | 百 | 千 | 万 |

| 大字(旧漢字) | 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 七 | 八 | 拾 | 百 | 仟 | 萬 |

香典袋の横書きの金額欄が印刷されている場合には、算用数字で「3000円」「5000円」「10000円」などと記入します。

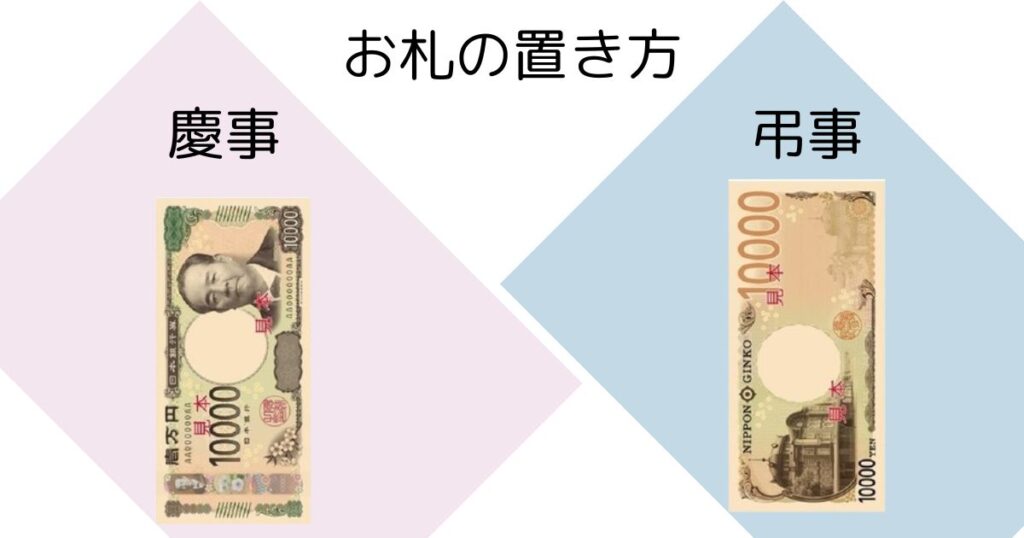

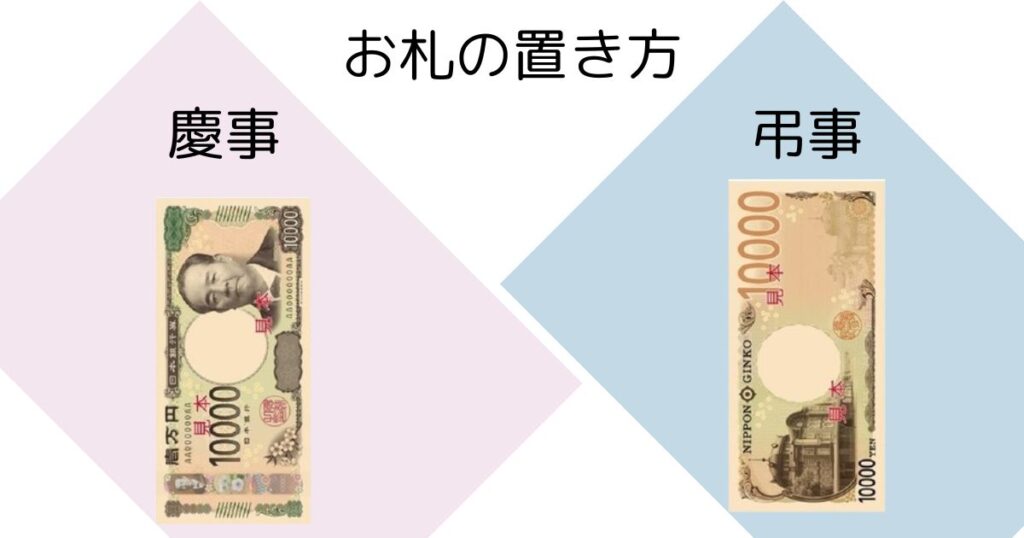

お札の入れ方や向き

お札を入れる向きは、中袋と同様です。

葬儀や四十九日法要の香典は、お札は裏向き、お札の上下は人物(肖像画)を下にするのが一般的です。明確な決まりごとではありません。

香典袋に中袋がないor間違えた場合の対処方法は?

購入した香典袋に中袋がついていなかった、書き損じたなどの場合でも、大丈夫です。対処方法はあります。

※ 上述の通り、中袋を使用しない地域もありますし、中袋を使用しなくても失礼に当たるわけではありません。

- 中袋だけ購入する

- 中袋付きの新品を購入し直す

- 中袋の代わりに、コピー用紙で対応する

どの方法でも構いません。その時、できる方法で対応すればいいだけの話です。

香典袋の中袋だけ購入する

中袋に使える封筒は、普通に売っています。「白無地」「金封」などで検索すれば、たくさんでてきます。

香典だけでなく、5,000円以上包む場合のご祝儀(結婚式祝い、出産祝い、七五三祝い、入学祝い、卒業祝いなど)でも、中袋は使います。

他にも、白無地の封筒はなにかと使えますので、家に常備しておくことをオススメします。

なお、一般に、中袋では、郵便番号欄が赤く印刷されている封筒を用いることはありません。100円ショップなどでも、白の封筒は購入できますが、郵便番号欄のない真っ白の封筒を選びましょう。

我が家は、「書き損じるものである」とし、ご祝儀・香典共に中袋を使用、かつ常に複数の白無地封筒を用意してあります。

中袋付きの新品を購入し直す

近くに、文具屋、本屋、ショッピングセンターなどがあれば、香典袋を購入し直すこともできます。

ただし、忘れないでください。また書き損じる可能性はゼロではありません。

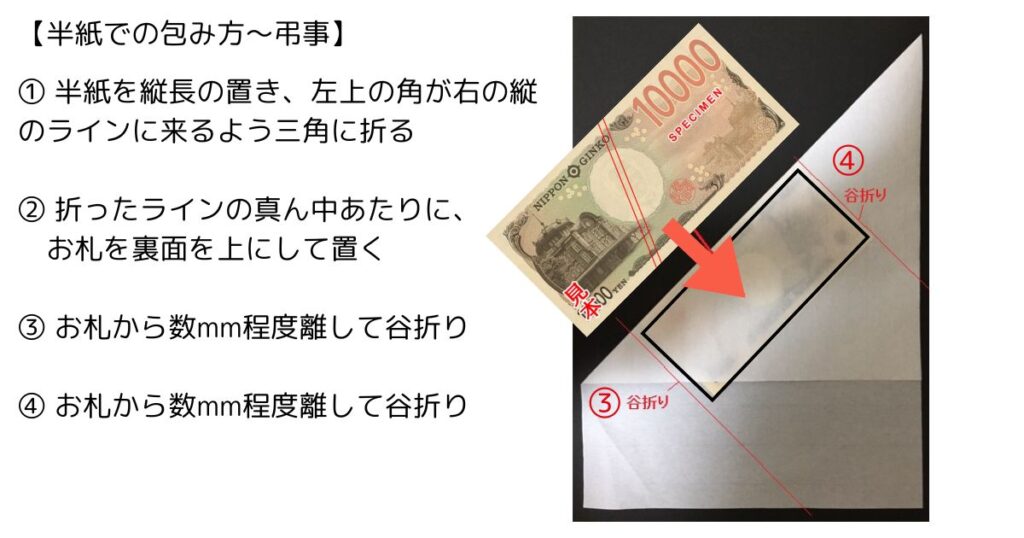

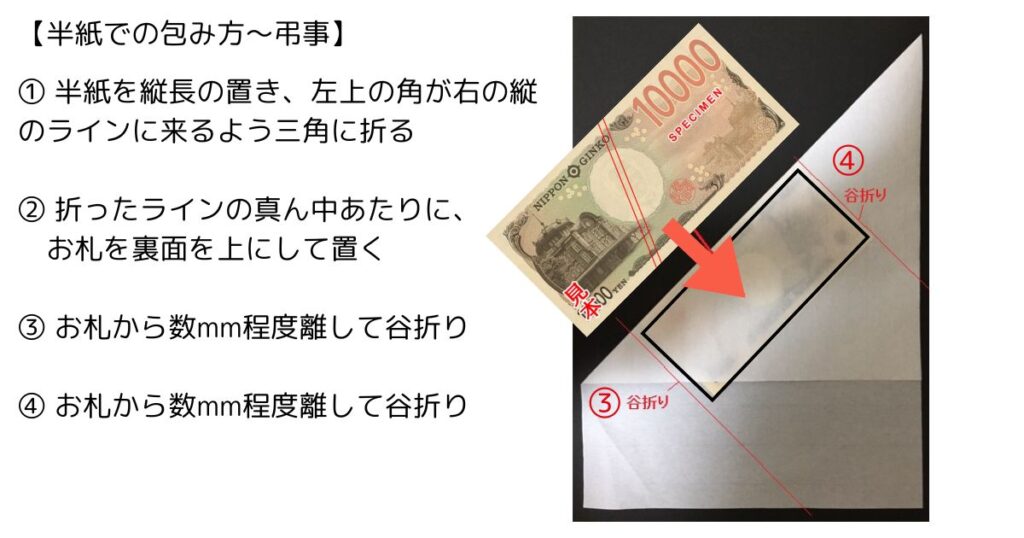

中袋の代わりに、半紙やコピー用紙で対応する

中袋の代わりに、お習字の半紙やA4サイズのコピー用紙で対応することもできます。

今でこそ中袋(封筒)という形態が一般的ですが、かつては奉書紙で包む、つまり中包みしてから香典袋やご祝儀袋に入れていたのです。

奉書紙は、和紙で比較的しっかりした材質で、現代のコピー用紙とは質感も異なります。

そのため、奉書紙の代わりにコピー用紙を使うのは良くないという見解もありますが、現代ではさほど気にされる方もいないでしょう。そもそもで、奉書紙を使ったことがない、存在すら知らない方の方が多いくらいなのですから。

いずれにしても、気持ちをこめて、丁寧にきちんと包むように心がけるのがポイントです。

お札の置き方

慶事の場合は、表面が上、肖像画が上にくるようにおきます。

半紙でのご祝儀の包み方

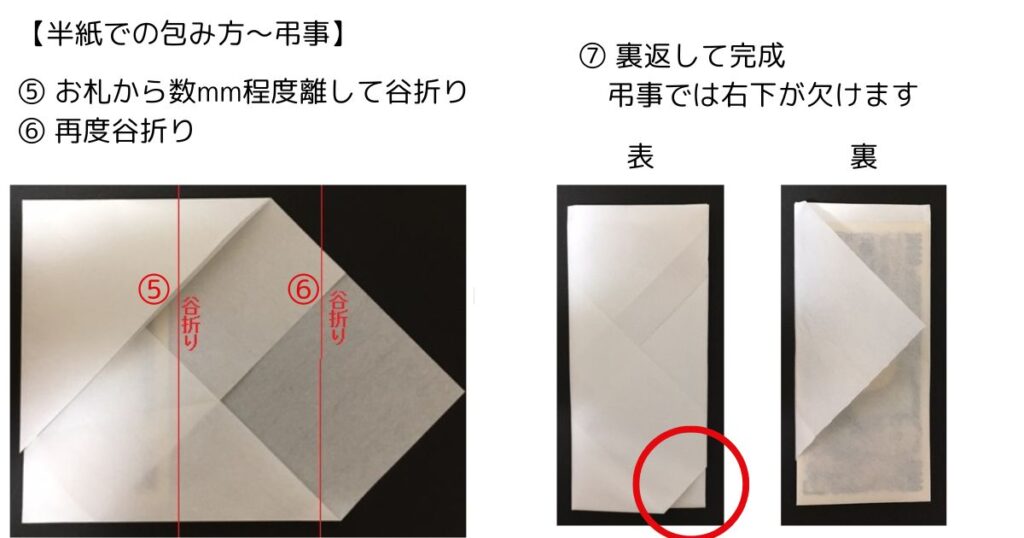

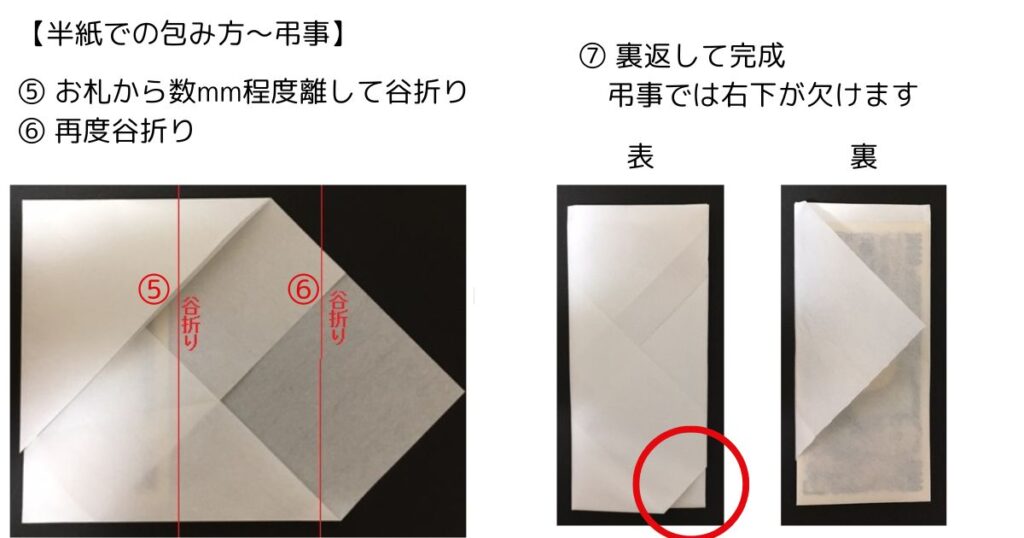

弔事の場合は、表から見ると右側の隅が欠けるように包みます。

コピー用紙でのご祝儀の包み方

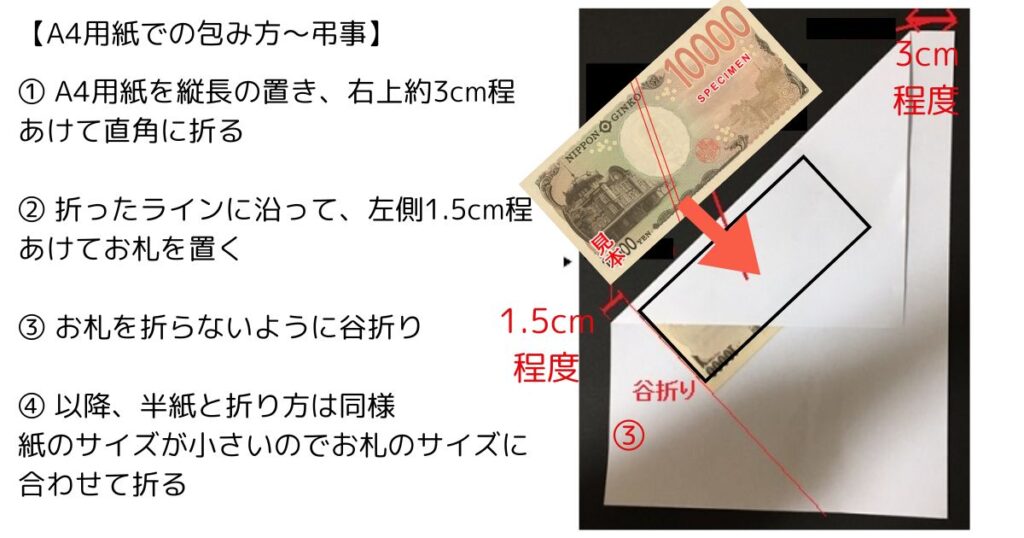

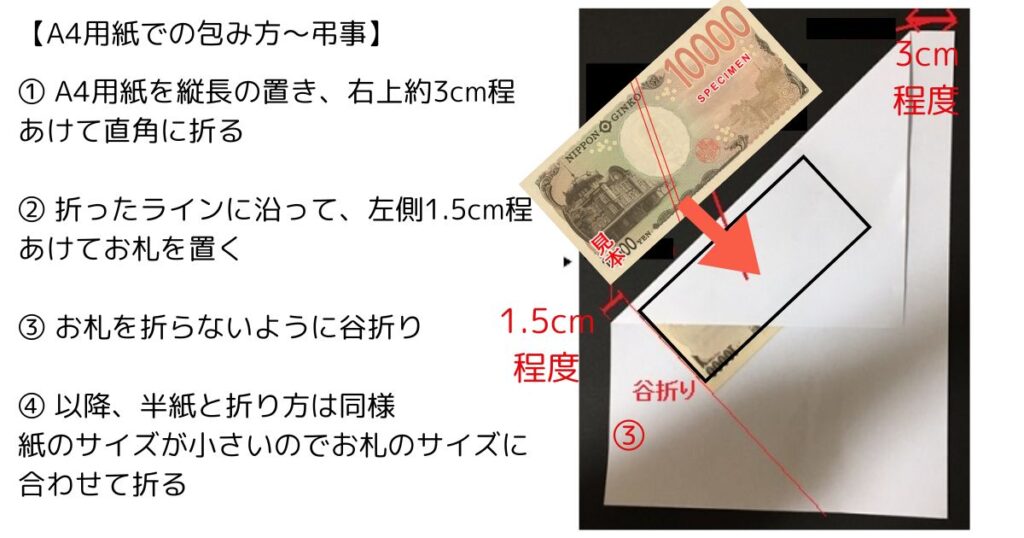

コピー用紙はA4用紙(29.7cm×21cm)を使います。包み方は同じですが、半紙よりもサイズが小さいので、お札を置く位置が変わります。

最後に、右下が欠けるよう上下を反対にすると完成です。

***

購入した香典袋に中袋がついていなかったり、書き損じることもありますが、大丈夫です。なんとかなります。

半紙やコピー用紙、あるいは白無地の封筒は、あればなにかと便利です。いざという時のためにも、どれかは常に用意しておくと安心です。

お葬式や法事などでは、香典は袱紗に包んで持ち歩きます。袱紗の包み方も、合わせてご確認ください。↓