2026年初詣に行ってはいけない日〜いつまでに行くべき?避けるべき時間帯や忌中・喪中・不成就日・仏滅・鬼宿日との関係

初詣に行っては行けない日、避ける方がいい日、よくない時間帯はあるのか、

喪中や体調不良などでお正月に行けない場合には、どうすればいいのか、

など、初詣に関わることをまとめておきます。

初詣に行ってはいけない日、避けるべき日はあるのか

結論になりますが、初詣の日取りに規制などはありませんので、都合の良い日にお参りすることができます。

信仰にもよりますが、避けた方がいい日はあります。

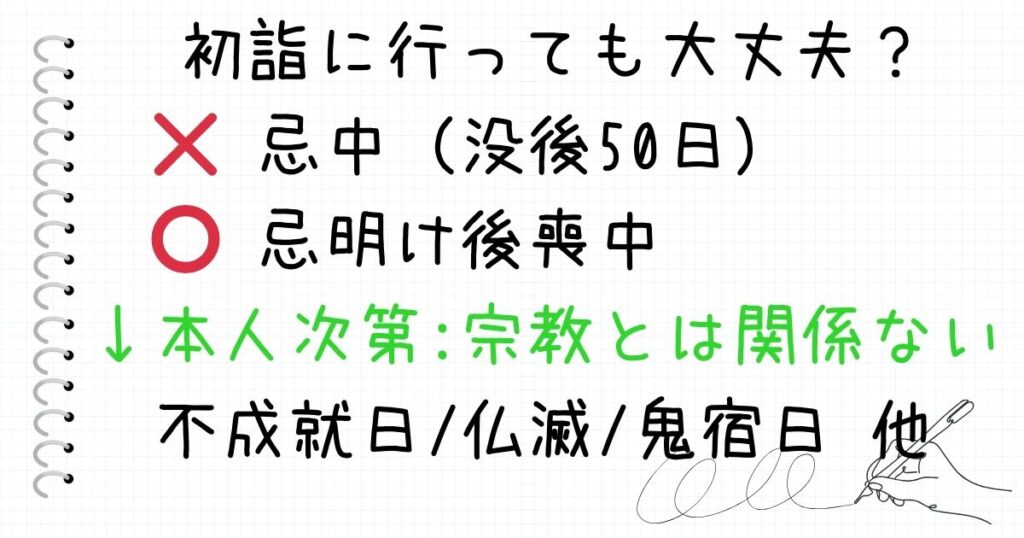

初詣を避けた方がいい日① 忌中

神社への初詣限定ではありますが、身内の忌中は神社へのお詣りは避けます。

仏教での忌明けは四十九日ですが、神道では50日ですから、没後50日間のお詣りは避けましょう。

仏教徒であれ、他の宗教の信徒であれ、神社にお詣りする際には神道の考え方は尊重すべきです。忌明けであれば、喪中期間でもお詣りに問題はありません。

寺院へのお参りであれば、忌中・喪中でも関係ありません。お正月のお祝いは控えても、お寺にお参りすることにはなんの問題もありません。

初詣を避けた方がいい日②体調が悪い日

あえて言うほどのことでもありませんが、体調が悪い日に、無理してまで行くべきものでも、行かなければならないものでもありません。

気にしても気にしなくてもいい日〜2026年の不成就日(ふじょうじゅび)

不成就日(ふじょうじゅび)とは、文字通り「何も成就しない日」、物事を行うのに縁起の悪い日とされています。

ただ、これは宗教的な意味合いがあるわけでもありません。気にならない方は、気にする必要はありません。

【2026年1月の不成就日】

- 1月1日(木祝):一粒万倍日、大安の吉日が重なる大吉の日でもあります

- 1月9日(金):一粒万倍日の吉日でもあります

- 1月17日(土)

- 1月24日(土)

不成就日に避ける方がいいと言われていることは、他にもあります。

- 入籍や挙式などの祝い事

- 子供の命名

- 開業や開店など新しいことを始めること

- 引っ越し、移転、契約

干支の組み合わせによって吉凶を占う「選日(せんじつ)」に分類されるものですから、気にするか気にしないかは、ご本人次第です。

気にしても気にしなくてもいい日〜仏滅

毎日を「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つの「曜」に分類して吉凶を占う「六曜(ろくよう)」。

暦・カレンダーに記載されていることも多く、冠婚葬祭などで気にされる方も多いようです。

民間信仰ですから、神道とも仏教とも関係がありません。

気にするか気にしないかは、ご本人次第。気にならない方は、気にする必要はありません。

気にしても気にしなくてもいい日〜鬼宿日

鬼が宿に篭り邪魔されないため、婚礼以外は万事に大吉とされる「鬼宿日(きしゅくにち)。

古代中国で、天体の位置を表す基準や暦注として用いられた二十八宿(にじゅうはっしゅく)の中の最吉日ですが、神道とも仏教とも関係がありません。

最吉日とされるくらいですから、避けるべき日ではありません。信じる信じないも本人次第ですが、担げるゲンは担いでおいて構わない…くらいのレベルです。

初詣はいつまでに行くべきか

初詣とは、年が明けて初めて寺社仏閣へ参拝することです。

神社にしろ寺院にしろ、神様・仏様に無事に新年を迎えた感謝を伝え、1年の平安や無病息災、ご加護を願います。

お正月の恒例行事ではありますが、期間が限定されているものではありません。体調や天気がいい日にお参りするといいでしょう。

お正月も、3が日だけがお正月ではありません。松の内明けは、関東や東北、九州地方では一般的に1月7日、関西地方では1月15日(小正月)です。旧暦で考えれば、2月3日前後の節分までがお正月です。

混雑を避けて、ゆっくり静かにお参りしても構わないのですから、無理はしない、焦らないが一番です。

初詣の避けた方がいい時間帯、おすすめの時間や注意点

初詣の避けた方がいい時間帯というのはありませんが、午前中の早い時間にお参りをする方がいいでしょう。

空いているのは午前中の早い時間

お参りの時間に迷ったり、時間に融通がきく場合には、午前中の早い時間がおすすめです。

神社や寺院にもよりますが、正月3が日であれば、お昼近くになると混雑してきます。早朝とまではいかなくても、午前中の早めの時間帯の方が、混雑を回避し、静かにお参りができます。

神社や寺院の開いている時間は要確認

参拝は24時間できる神社や寺院もあれば、17時くらいで閉まってしまうこともあります。

年末の31日と、年始3が日程度は、特別時間のこともあります。事前に参拝時間は確認しておく方がいいでしょう。

服装は神様仏様に失礼のない服装で

神社であれ、寺院であれ、神様・仏様への新年の御挨拶ですから、失礼のない服装でのお参りが基本です。

正装である必要はありませんが、あまりにもカジュアルになりすぎない方がいいですね。

お守りは授与された神社や寺院に返納

お守りを「買った」と言ったりしますが、普通の消耗品のように「買った」り「捨てた」するものではありません。

神社や寺院から「授与される」「授かる」「受ける」もので、「お返し」したり「返納」するものです。

お守りやお札などは、授与された(買った)神社や寺院に返納しましょう。

初詣などの参拝時に持参すると、社務所や寺務所で預かっていただけたり、古神札納め所や納札所などに返納し、お焚き上げしてもらえます。

***

神社のお詣り前に読んでおきたい一冊。滋賀県近江八幡市で1300年続く賀茂神社の禰宜による著書。

今時の謎の神社参拝マナーやら、パワースポット云々情報より、よほど役立つ情報です。短時間ですぐ読めます。Kindle Ulimtied 対象。無料で読めます。