パスタの正しい食べ方や作法〜フォークとスプーンの使い方、ソースがはねない巻き方、相手の食事マナーが気になる時の対処法や考え方

パスタ(スパゲティ)を食べる時にはフォークを使用し、スプーンは使わない、パスタやスープを食べる時にはズルズルと啜ったり音を立てないことは、日本でも広く認知されてきていますが、悩ましいのが上手なフォークの使い方や、食事の作法が異なる相手への対処法。

最近は、(自分はともかく)相手のマナーに対して厳しい態度の方も増えつつあるようですが、そもそもマナーとは相手への敬意です。

食事に関して言えば、双方楽しく美味しく食事をするための相手への配慮でもあります。

「それはマナー違反だ!」など声を大にして主張するのもどうかとは思いますが、自分が言われたり、一緒にいる人に不快な思いをさせたりしないようには、気をつけたいものですね。

今回は、最低限おさえておきたい作法や考え方をまとめておきます。マナー攻略記事ではありませんが、必要最低限の労力で対処できるようになるはずです。

パスタはフォークで食べるのが基本

パスタはフォークを使って食べるのが、現代のグローバルスタンダードと理解しておくと間違いありません。

ロングパスタ(スパゲティ)を巻く時にスプーンを使うのは、日本人だけ説もありますが、「だけ」ではありません。パスタの本場イタリアでも、子供やお年寄り、一部の地方の人はスプーンを使うこともあります。

地方によっては、スプーンとナイフを使う人もいます。

最近は、YouTubeなどでいくらでも動画がありますので、そのような方を探そうと思えば見つかります。

ただ、食事の作法で余計なエネルギーを使いたくない、批判されるのはイヤ・面倒・恥ずかしい、相手に不快な思いをさせたくはない、楽しく美味しく食べたいと言うのであれば、グローバルスタンダードに乗っかる方が間違いありません。

なお、昔、スパゲティが誕生した当時のイタリアでの食べ方は、なんと、手で掴んで頭の上まで持っていき、垂れたスパゲティの下からパクッと口に入れるというものだったそうです。

食べ方の作法も時代と共に変化します。

現代の作法も、数十年後には変わっているかもしれませんね…

グローバルスタンダードといっても、全世界共通100%そうであるという意味ではありません。他の作法の方がいてもおかしくないのです。

違う作法の人が存在するのだから、自分もそれで構わないと言う方には、「ご自由にどうぞ、そう言う考え方なのであれば、それはそれで受け入れます」というそれだけの話です。そこを万国共通、あるいは一般的な作法を正義として主張するのは、エネルギーの無駄使いにしかなりません。

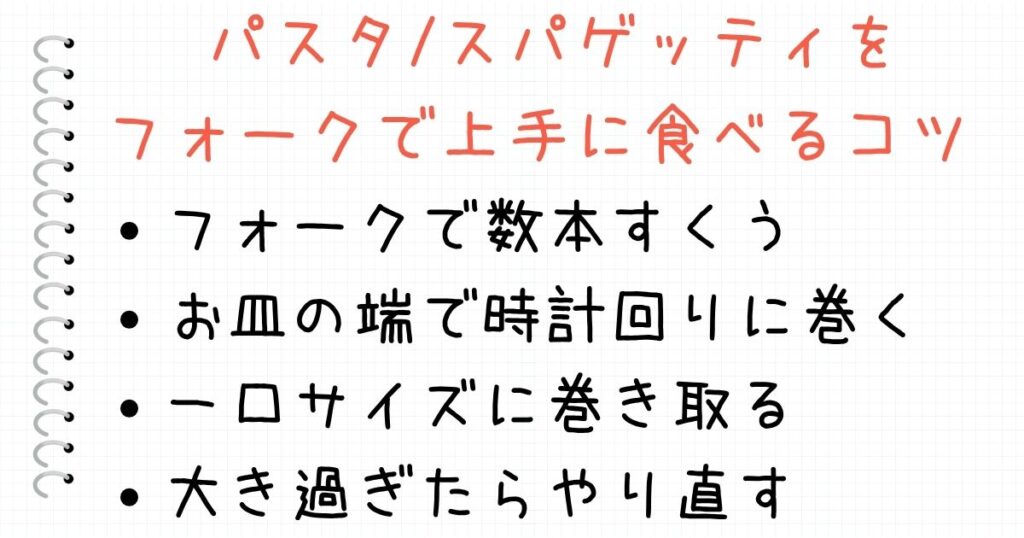

パスタ(スパゲティ)をフォークで上手に食べるコツ

パスタをフォークで上手に食べるコツ

パスタをフォークで上手に食べるには、コツがあります。

フォークにパスタ(スパゲティ)を数本巻きつけて、皿の手前(端)の方で時計回りに巻き取り、一口で食べる

以上です。

一口で食べられる量をフォークで巻くのが基本です。巻いたら多すぎ・大きすぎたと言う場合には、巻き直します。二口に分けて食べたり、途中でパスタを切るようなことはしません。もちろん、ズルズルっとパスタをすするようなこともしません。

フォークで食べる時には、右手に持つのが基本です。時計回り(右回り)にクルクル巻くとは相手側にソースがはねにくくなります。

自分側は、どちら巻きでもはねる時ははねます。

これは気をつけて静かに巻き取るしかありません…

パスタをすくったフォークをお皿から持ち上げたり、お皿の中央部にあるパスタをすくって食べるようなことも、避ける方が無難です。手前の端側から巻いていく。

- ペンネやリガトーニなどのショートパスタは、フォークの腹(くぼんだ部分)に乗せるか、突き刺して食べます

- ロングパスタ(スパゲティ)をナイフで一口サイズに切って食べる人もいます

食べる時に音は立てないが基本

パスタやスープは、ズルズル音を立てて食べることはしません。

お蕎麦やうどんは日本の食べ物ですから、日本の食文化として啜ったりズルズルしたりする食べ方が市民権を得ています。

パスタや洋食でのスープは輸入された食文化です。「ここは日本だ!」の主張をしても、恥ずかしいのは自分です。

パスタはスプーンで食べないが基本

日本では、パスタをスプーンの上で巻き取る食べ方も市民権を得ていますが、あまり好ましいものではありません。海外では、小さな子供やなんらかの事情がある人の食べ方とされています。

「スプーンを使った方が使いやすい、食べやすいから自分はそうする」というのは、「里芋の煮物は、箸でつかむのが大変だから手で食べる/スプーンですくって食べる/箸で突き刺して食べる」的なお話です。「食べやすいからいいでしょ」とオトナが言っても「そうだよねぇ」なんて、周りがニコニコ受け入れないのと同じです。

私も若い頃はスプーンの上で巻き取っていました。

でも、それがおかしな作法と知ってからは、即やめました。

スープパスタでのスプーンとフォークの使い方

パスタ(スパゲティ)では、基本的にフォークのみ使用しますが、スープパスタではスプーンも使います。

スープパスタでは、スパゲティのようなロングパスタではなくショートパスタで、深皿で提供されるのが一般的です。右手でスプーンを持ち、スープや他の具材と一緒に食べます。

日本ではスープパスタというと、ロングパスタ(スパゲッティ)がスープに浸かった状態であることも多いですね。この場合でも、ロングパスタ(スパゲッティ)はフォークでクルクル巻いて食べるのが基本。スプーンはスープを飲むためのものと理解しておく方が間違いありません。

パスタに限らずですが、基本的にスプーンは右手です。

日本人は、麺類を食べる時に右手で箸やフォークを持ち、左手でスプーンや蓮華を持ち、そのまま左手でスープを飲んだりしますが、他国ではスプーンを飲む時には右手に持ち替えます。

これも初めて知った時には、とても驚きましたが、言われてみれば…という感じ。両手で口にするのは、食いしん坊作法ですね。

パスタ(スパゲティ)を箸で食べる時のコツ

ビュッフェ形式や、サイドメニュー、またお店によっては、パスタ(スパゲッティ)でも箸で食べる機会もありますね。

箸の場合には、フォークのようにクルクル巻いて食べることはありえませんので、蕎麦やうどんのように箸ですくいあげてすするように食べることになります。

ただし、パスタ(スパゲティ)を食べる際にズルズルとすする音を立てるのは、良しとされない作法です。要は、NG。

音を立てずに麺類を食べることは難しくはありません。慣れです。。

【箸で上手に食べるコツ】

- 少量の麺を箸ですくう

- 口に入れたら、麺の下の方を箸でおさえるように持つ

- 3回くらいにわけて音を立てないよう静かにすすって口に運ぶ

※ 麺は噛み切らないように気をつけましょう

麺類は音を立てて啜って食べるからこそ美味しいと、信仰のように頑なな方もいらっしゃるようですが、ズルズル音を立てていいのは、ラーメンや蕎麦、うどんなどの、日本国内で食べるカジュアルな麺類に限られています。

洋食に限らず、和食でも音を立てずに食べるのは基本の作法なのですから、自身の解釈で特別枠を自由に広げないことは、周りと楽しく食事を楽しむコツです。

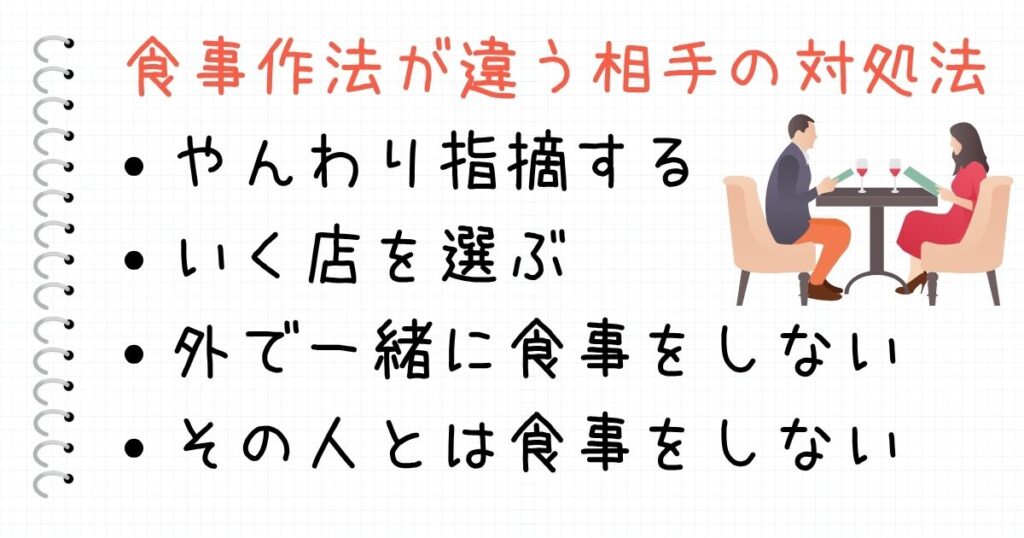

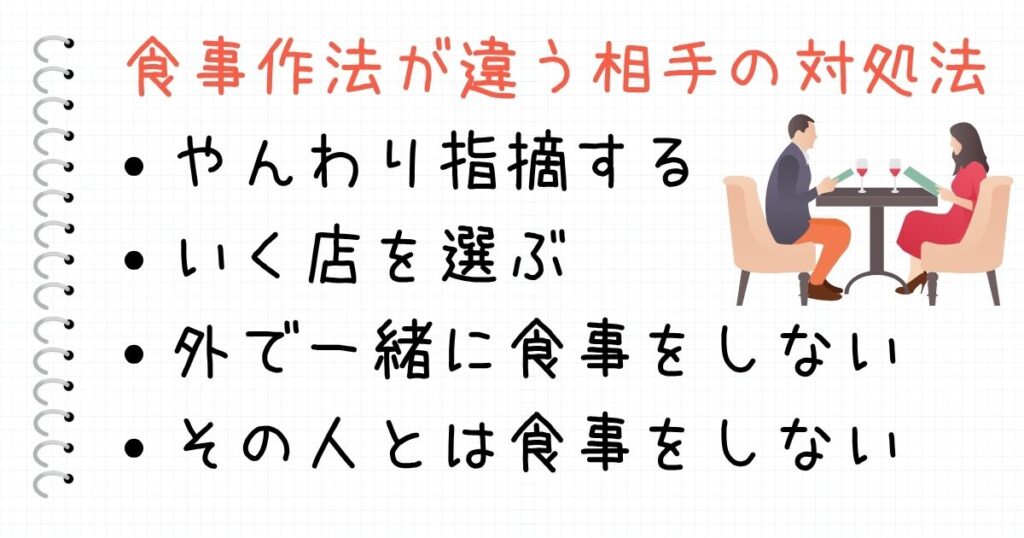

食事の作法が気になる相手はどうする?

自分が食事の作法を気にしていても、一緒に食べる相手も同様に考えているとは限りません。だからと言って、考え方の違う相手に、いちいちうるさく指摘するのも、気分がよいものではありません。

解決方法はいくつかあります。ただし、その前に理解しておくことは1つ。

相手を変えることはできない

あなたが相手を変えることはできません。

あなたが伝えることで、相手自身が変わることはできますが、変えられるかどうかはあくまで本人次第なのです。ですから、あなたがコントロールできる範囲で対応するしかないのです。

やんわり指摘する

これからも一緒にいたい相手、一緒にいる必要のある相手(家族など)なら、やんわり指摘する

できれば、その場で指摘するのがいいのですが、相手の性格にもよります。

「そうかそうか、、」と受け入れる相手であれば、音を立てずに食べることと、音が出にくい食べ方の両方を、その場でやんわり伝えてもいいでしょう。理解のある人であれば、その場から食べ方を意識してくれることでしょう。

指摘されることに気分を害するような、例えば「せっかく食事を楽しんでいるのに、それ今言う?」的な相手であれば、食後や家などのプライベートときにやんわり伝えてみるといいでしょう。もちろん、音を立てずに食べることと、音が出にくい食べ方の両方を伝える必要があります。

行く店を選ぶ

自分は受け入れられるけれど外でズルズルされるのは勘弁、、というのであれば、一緒に行く店を選ぶことで解決できます。

静かなレストランでの食事であれば、作法も気になりますが、賑やかなお店やファミリーレストランのような家族連れが多いような場所では、作法も気になりにくくなります。

ただ、これは、単にあなたや周りの人が音が気になりにくくなるだけであって、相手の食べ方が変わっているわけではありませんので、根本的な解決にはなりません。

外で一緒に食事をしない

言っても聞かない、なおらないような相手であれば、外でパスタ/麺類を一緒に食べない、他のものを食べるといった方法もあります。

食事の作法全般が気になるなどうにもなりませんが、麺類の食べ方、ズルズルすする音が気になる場合には、麺類以外のものを食べることで回避できます。

私は、麺類を上手に啜れないので、「美味しくなさそうなさそう」「気配がない」「啜れないとか意味わからない」「食べ方変」と言ったことを若い頃何度か言われたことがあります。以降、パートナーなど極親しい人以外とは、そば・うどんなどの麺類は極力一緒に食べないようにしています。

どうにもならないなら、その人と一緒に食事をしない

もう一歩進んで、そもそもでズルズル食べることを受け入れられないのであれば、その人とは食事を一緒にしない、という選択肢もあります。

食に関する相性が悪い相手とは、プライベートで長く親しくおつきあいすることは難しいのが現実です。作法はもちろん、食への興味、嗜好、価格帯や店の種類・レベルなどの価値観も同様です。

なお、ビジネスや社会的なお付き合いであれば、その人との食事を避けることも難しい場合もあります。その時は、お仕事だと割り切ってスマートに対応するのがオトナの対応です。

*****

食事の作法は、年齢や性別、生まれ育った環境などによっても異なります。あなたが完璧な作法を身につけているのであれば別ですが、あなたも誰かに不快な思いをさせている可能性もあります。

他人のマナーに対して厳しくなっている昨今ですが、そもそもマナーとは善悪を判断するものではなく、相手への敬意でもあります。なにより、美味しく楽しく食べるのが、最低限のマナーなのでです。

時には細かく指摘することも必要ですが、相手が大人であれば、その相手に対する自分の対応も問われていると思った方が良さそうですね。

【テーブルマナー おすすめの本】

テーブルマナーのイロハだけではなく、テーブルマナーとはどういうことなのか、よくわかる本です↓

10年ほど前の発刊ですが、こちらも人気↓ カラーのイラストが多くわかりやすいです。